历史文化街区保护利用可复制经验推广|贵州三地入选

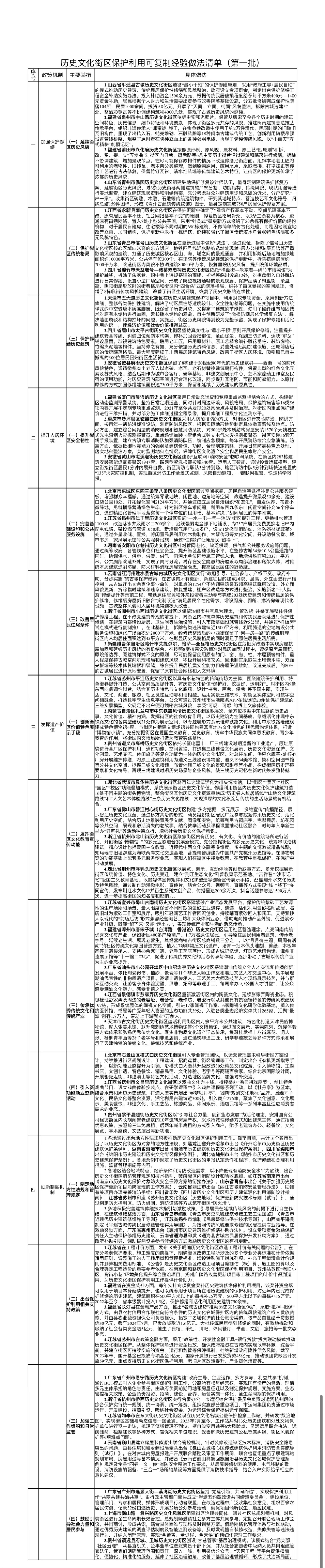

为贯彻落实党中央、国务院关于历史文化保护传承的决策部署,住房和城乡建设部总结了各地在历史文化街区保护利用中加强保护修缮、提升人居环境、发挥遗产价值、创新制度机制等四方面的典型经验。

近日,住房和城乡建设部办公厅印发《历史文化街区保护利用可复制经验做法清单(第一批)》。

我省历史文化保护工作起步早,遵义、镇远分别于1982年、1986年获得第一、二批国家历史文化名城称号。截至目前,全省国家级和省级历史文化名城名镇名村街区94个,其中:名城12座,名镇22个,名村31个,街区29片,另有历史建筑1655处。

从1982年至今40余年间,我省积极推进历史文化名城、名镇、名村认定公布和保护规划编制,加快推进历史文化街区划定和历史建筑确定工作,强化对历史文化名城评估检查和工作指导,初步建立起了历史文化名城、名镇、名村、街区、历史建筑等多层级、多要素的保护体系,历史文化保护传承工作取得了显著成绩。

本次公布的《历史文化街区保护利用可复制经验做法清单(第一批)》中,贵州省遵义市高桥街区(2019年获省人民政府公布为省级历史文化街区)、贵州省镇远县府城卫城街区(2020年获省人民政府公布为省级历史文化街区)、贵州省黎平县翘街街区(2020年年获省人民政府公布为省级历史文化街区)入选。

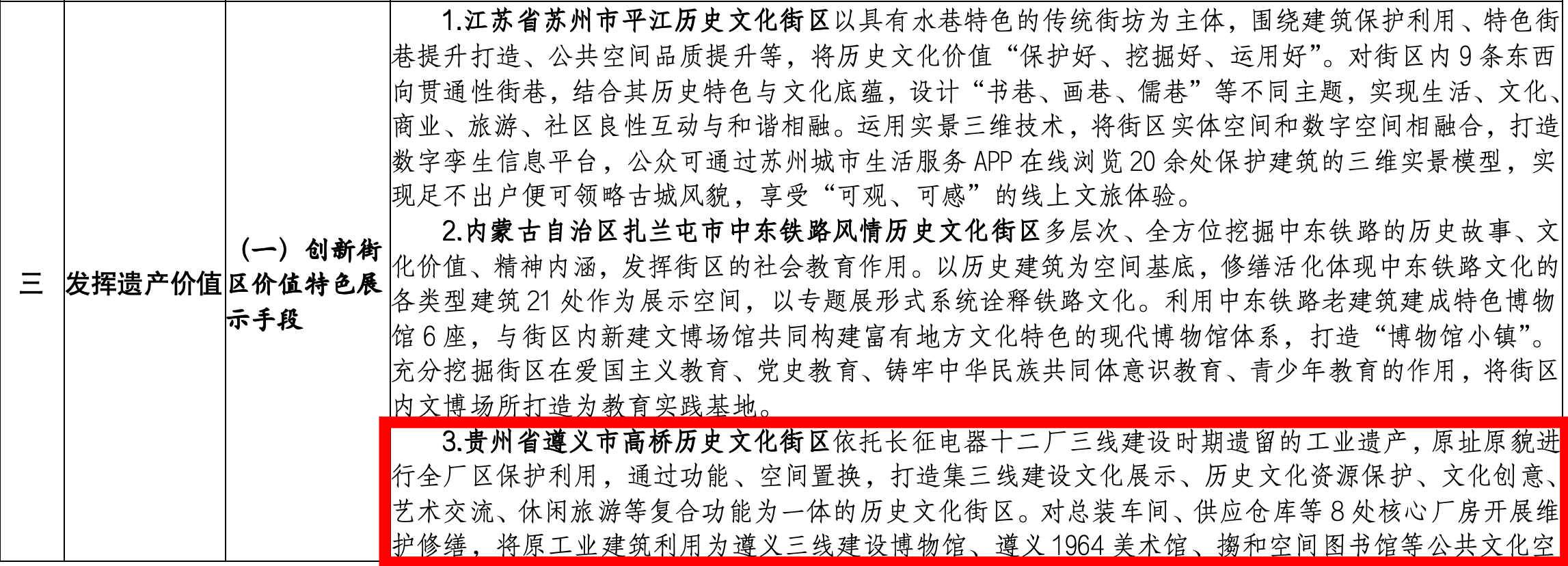

发挥遗产价值——创新街区价值特色展示手段

贵州省遵义市高桥历史文化街区依托长征电器十二厂三线建设时期遗留的工业遗产,原址原貌进行全厂区保护利用,通过功能、空间置换,打造集三线建设文化展示、历史文化资源保护、文化创意、艺术交流、休闲旅游等复合功能为一体的历史文化街区。对总装车间、供应仓库等8处核心厂房开展维护修缮,将原工业建筑利用为遵义三线建设博物馆、遵义1964美术馆、搊和空间图书馆等公共文化空间。挖掘三线文化精髓,布置体现三线文化的景观和雕塑等小品,构成街区历史环境要素和文化符号,再现三线建设时期历史场景与企业风貌,使三线历史记忆在新时代焕发独特魅力。

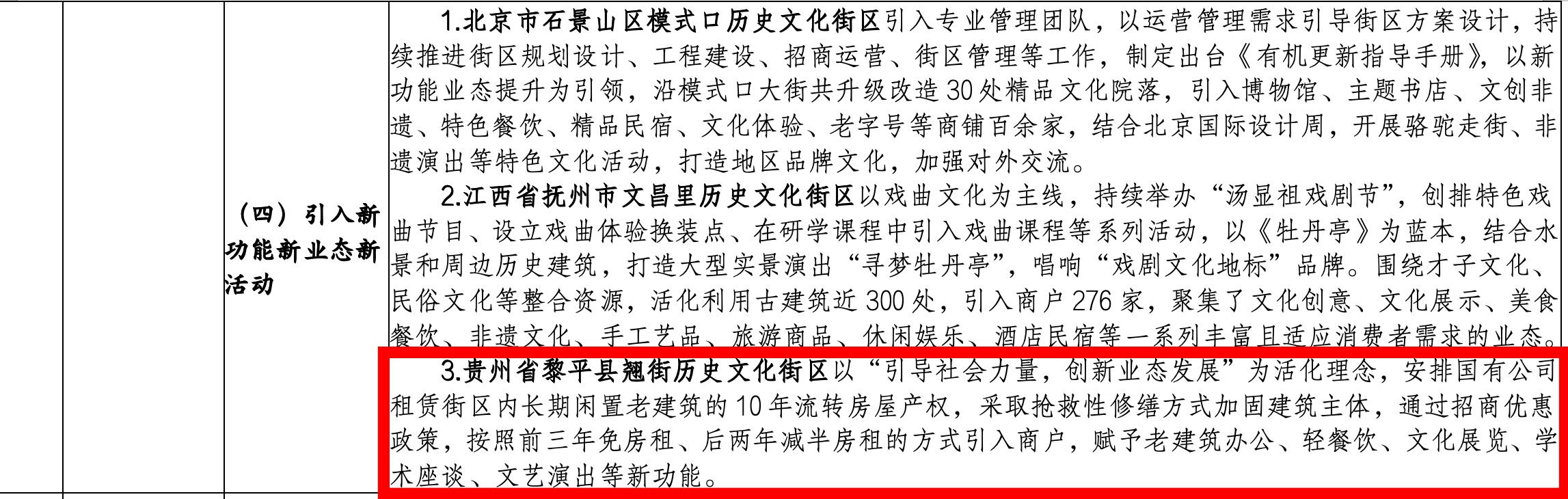

发挥遗产价值——引入新功能新业态新活动

贵州省黎平县翘街历史文化街区以“引导社会力量,创新业态发展”为活化理念,安排国有公司租赁街区内长期闲置老建筑的10年流转房屋产权,采取抢救性修缮方式加固建筑主体,通过招商优惠政策,按照前三年免房租、后两年减半房租的方式引入商户,赋予老建筑办公、轻餐饮、文化展览、学术座谈、文艺演出等新功能。

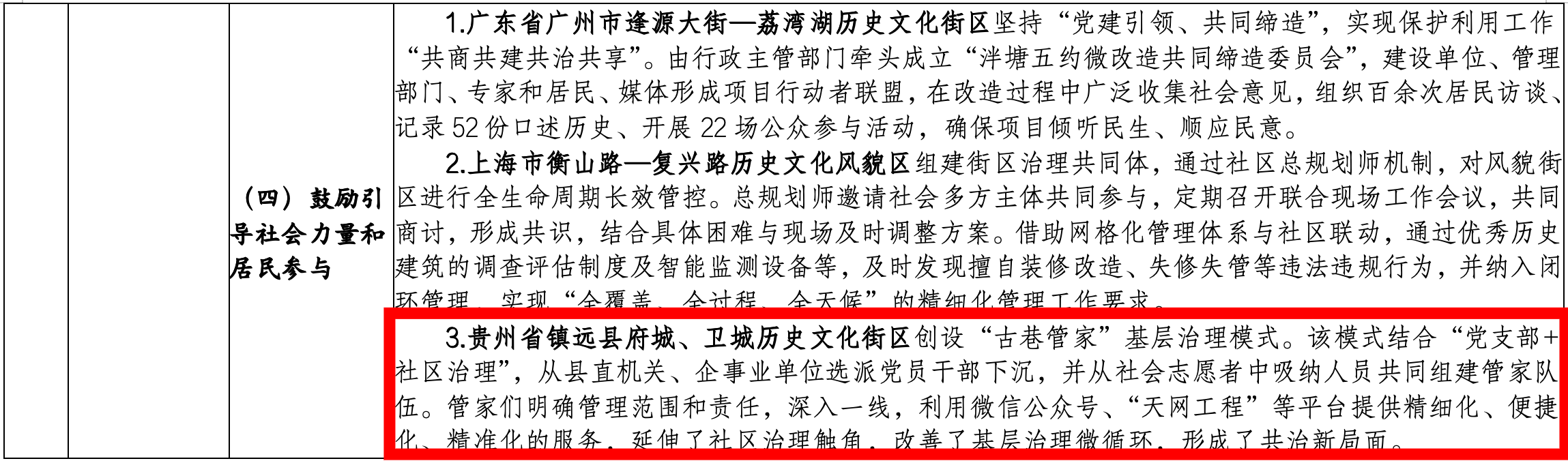

创新制度机制——鼓励引导社会力量和居民参与

贵州省镇远县府城、卫城历史文化街区创设“古巷管家”基层治理模式。该模式结合“党支部+社区治理”,从县直机关、企事业单位选派党员干部下沉,并从社会志愿者中吸纳人员共同组建管家队伍。管家们明确管理范围和责任,深入一线,利用微信公众号、“天网工程”等平台提供精细化、便捷化、精准化的服务,延伸了社区治理触角,改善了基层治理微循环,形成了共治新局面。