文化在线丨古瓷上的“垂钓图”意蕴悠然

中国古代上下五千年文化,博大精深,源远流长。其中以半坡类型为代表的早期仰韶文化陶器图案纹样中,以像生性鱼纹图案装饰尤其普遍和生动,如单体鱼纹、复体鱼纹、鱼形连续纹样,以及鱼形与人面合体纹样等。同时在考古发现的史前时代的一些遗址中,也经常见到骨制钩的渔猎工具,说明那时候早期人类渔猎活动逐渐向娱乐性过渡。

随着时间的推移,文人们的加入,出现不少有关垂钓的典故和以垂钓为题材的诗、词,给予了垂钓更多的特殊含义。他们之中不乏以垂钓修身养性,陶冶情趣;有以垂钓感悟,收集创作素材,并将感受融注到诗词中,写出了大量优秀诗词的;有享受垂钓的乐趣,抒发自己对生活、对生命热爱的。比如家喻户晓、妇孺皆知传说之中“姜太公钓鱼”的神技,即使直钩下水,仍有无数鱼自愿上钩;唐代诗人柳宗元千古绝唱《江雪》,诗云“千山鸟飞绝,万径人踪灭;孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”诗中有画,画中有诗;清代诗人马朴臣在《渔》的五言诗中:“自把长竿后,生涯逐水涯”“不争鱼得失,只爱傍桃花”。原来垂钓是为了寻求舒适和快乐,而不是为了获渔,真的是应了一个词“物我两忘”。诸如白居易的《观游鱼》、唐寅的《钓鱼》、郑板桥的《渔家》等。

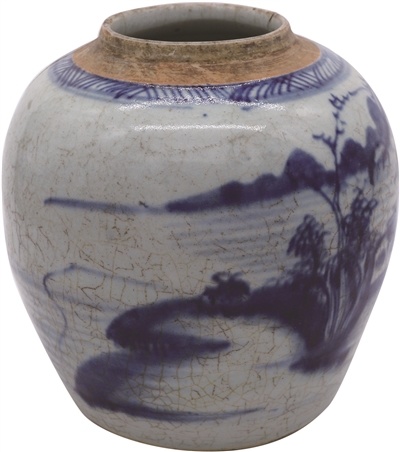

“垂钓图”人物纹饰图案,由于表现手法的不同,通过以营造画中人物气质、神韵悠闲的气氛和活泼的动感,使人沉醉在湖光山水、和谐宁静的自然环境中,让观者在视觉和感觉上产生较深的投入感。这也充分表明从事陶瓷装饰的古代匠师们,对来自生活的题材,根据陶瓷装饰的需要,抓住各种人物垂钓的不同变化,进行概括、夸张,“以瓷为纸,以料为墨”,转化为瓷上神形兼备的人物艺术形象。在他们的笔下,通过潇洒流畅的运笔、疏密有致的线条、敏捷熟练的技巧,使垂钓人物形象以感人的艺术魅力和浓郁的生活气息,体现在瓷画上。同时在享受亲近自然宁静感的同时,达到人与自然和谐的统一。

(本文内容来源收藏快报,如有侵权,请联系删除!)