丹寨:传承乡村文脉 赋能乡村善治持续发展

每一个村都是一部厚重的史书,承载绵延不绝的乡情乡愁。近年来,丹寨县史志部门聚焦主业主责,强化史志担当,积极开展村史村志编撰工作,为传承乡村文脉,厚植文化根基,助推乡村振兴贡献应有力量。

走进丹寨县龙泉镇卡拉村,仿佛步入了一幅充满民族风情与历史韵味的画卷。该村位于丹寨县龙泉镇东部,始建于清朝初年,境内地势平缓,四季分明,气候温暖,光照充足,村内地下泉水终年不断,古树林立,藤蔓盘绕,自然环境优美宜人,因此成为了早期人们争相迁徙居住的地方。杨、吴、王、李等姓氏的苗族同胞居住于此至今已有14代人,200多年的人文沉淀,留下了特色鲜明、多元灿烂的文化。丹寨县村史村志编纂工作志愿者潘广淑说:“卡拉苗语叫‘嘎啦’ ,嘎啦在上古苗语当中的汉语意思是星宿陨落的地方,所以附近的老百姓认为这是很吉利的地方,所以纷纷到这个地方定居,特别是鸟笼文化、芦笙文化、舞龙文化,有典型的八寨苗服饰文化,还有我们村寨的自然景观,就形成了卡拉自然寨不同于其它村寨的特色。”

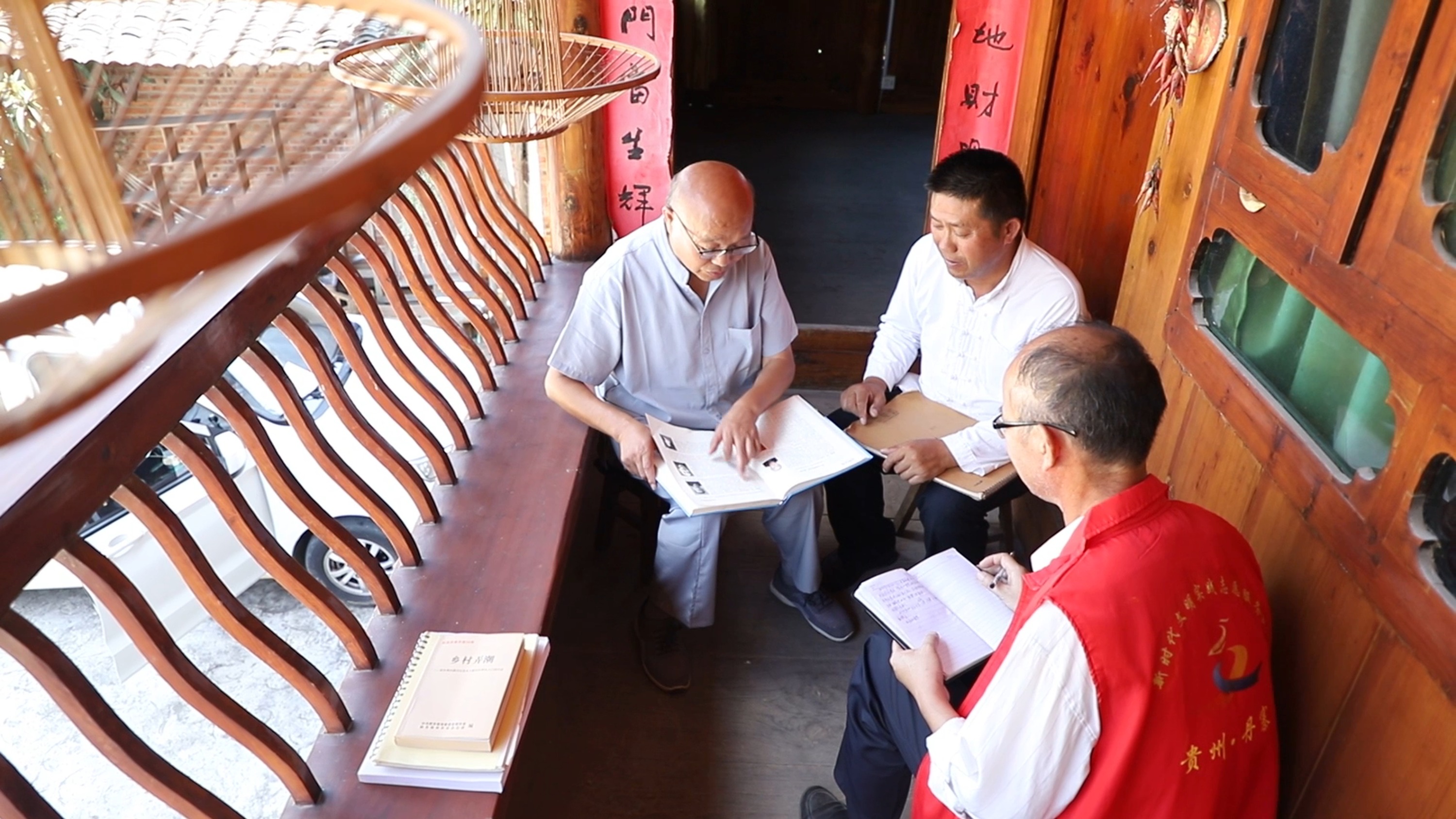

作为中国少数民族特色村寨和贵州省乡村旅游重点村寨,卡拉村也被列为了2024年《乡愁印迹--贵州村史村事》丹寨篇的重点村落。丹寨县史志部门通过组织专人走访、收集民间故事、图片以及传说等,为村史编纂提供第一手详尽资料,重点从突出村寨特点、民族特色、发展历史等方面进行精心编排,认真撰稿。丹寨县委党史研究室县地方志办副主任潘希洪说:“我们在开展村史村事的工作中,一个村由至少四到五名工作人员单独组成编纂小组,通过走访、调研、收集包括文字、图片以及口述史料,按照各村篇目设置进行编纂。”

卡拉鸟笼村拥有着悠久而璀璨的村史。其中最具代表性的文化要数“鸟笼”文化,数百年前,先辈们便在这里定居,凭借着对大自然的感悟和灵巧的双手,开创了鸟笼制作这一独特技艺。从那时起,一代又一代的村民,将鸟笼制作技艺传承至今,不仅成为了村子的文化瑰宝,也成为了村民致富一方的“法宝”。鸟笼制作技艺省级代表性传承人王玉和说:“我们卡拉村做鸟笼有400多年的这个历史了,168户当中有125户人家在参与生产鸟笼,到去年为止我们卡拉村生产鸟笼12万只,销售收入650万。”

经过时间和发展的沉淀,卡拉村已成为了家喻户晓的“中国鸟笼编织艺术之乡”,文化底蕴深厚、发展前景良好的卡拉村吸引了苗族蜡染、苗族银饰等多项本土国家级非遗项目的入驻,打造形成了卡拉银匠村非遗项目产业集群,通过“非遗+旅游+研学”的形式,吸引大量游客前来观光体验,不仅促进了传统手工文创产品发展,还带动了传统手艺人就业增收。贵州蓝锦染艺有限责任公司管理员 张艳表示:“搬过来卡拉过后,体验还有销售就比之前要好很多,比如说是今年,我们的体验就接到一千多两千个人,今年的销售情况也比较乐观,我们也很相信能在卡拉村实现我们的创业,我们更加有信心的创业下去,让我们的指尖技艺变现,带动更多的妇女就业。”丹寨县龙泉镇卡拉银匠村景区运营总监何凌说:“卡拉村民族文化底蕴深厚,特别是鸟笼文化远近闻名,加上地理位置基础设施,生态保护都非常好,所以在这里打造非遗聚集地,可以说是非常理想的地方,落户两年来,我们银匠村在多方的努力下,逐步进入正轨,今年上半年累计接待游客10万余人,旅游综合收入达到3,000余万,我们非常有信心完成全年6,000万元的产值目标。”

赓续乡村历史文脉,赋能乡村全面振兴。据了解,2023年丹寨县启动开展《丹寨县传统村落志》编纂工作以来,已完成文字编辑49万字,涉及17个传统村落,其中《杉堡村志》《烧茶村志》已进入送审阶段。2024年正式启动《乡愁印迹--贵州村史村事》丹寨篇工作,编纂内容将涵盖全县少数民族特色村寨、乡村旅游重点村寨等122个行政村居,将于2026年出版发行。丹寨县委党史研究室县地方志办副主任潘希洪表示:“下一步,我们将继续加强对地方党史,志书编撰工作的指导和审核,重点指导好《乡愁印迹 贵州村史村事》丹寨篇编写送审工作,严把政治关、史实关、体例关、文字关和出版关,为进一步传承乡村文脉、重塑乡土文化,推动乡村振兴做出贡献。”

丹寨融媒 记者:邹燕 何宣杰