“溪山春兴” · 名家访谈系列丨雕塑家们“溯”花花溪溪的一世浪漫

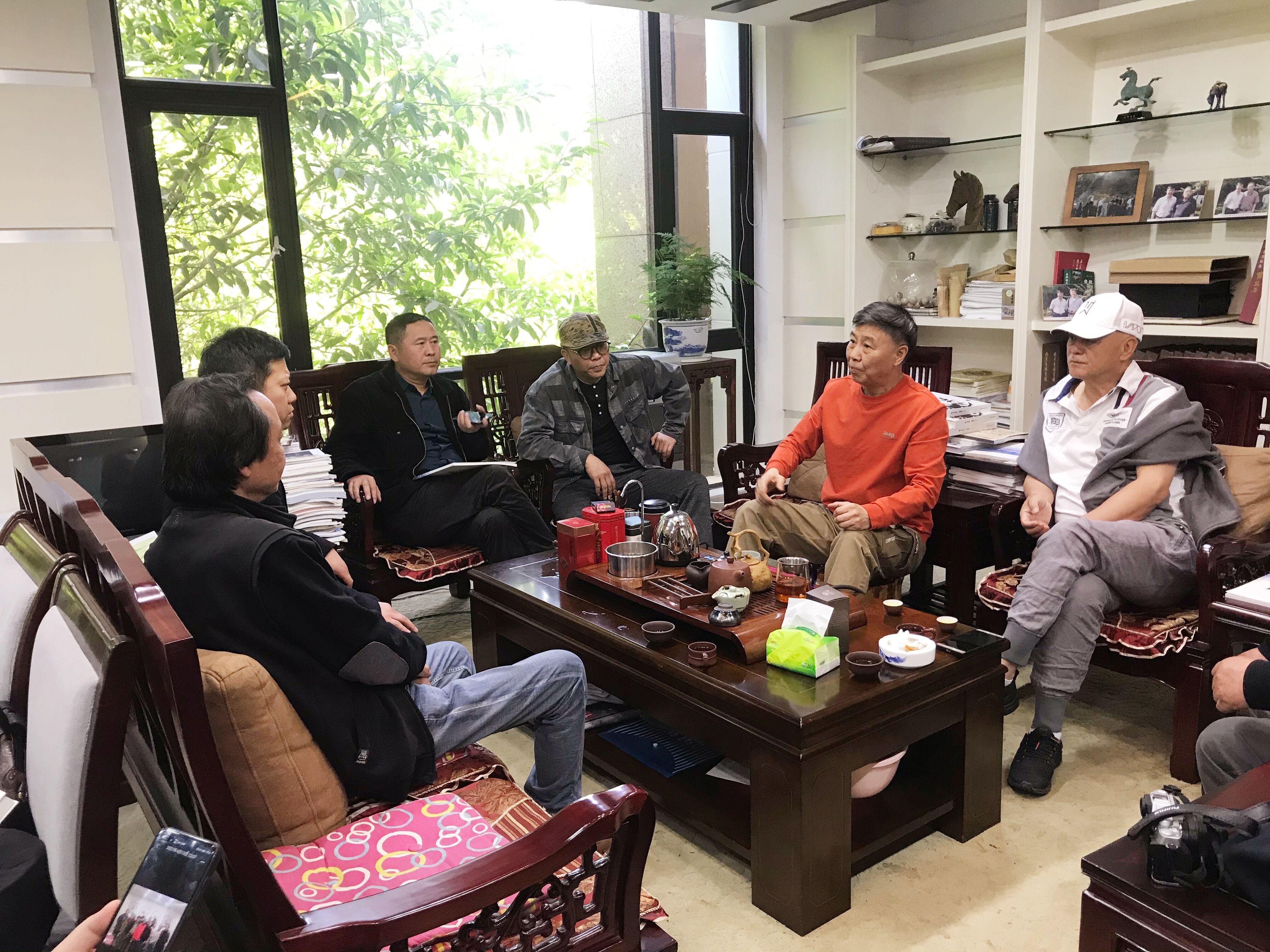

“要说到记忆中的夏天,那里有蓝天、白云、绿草、庭院,有蝉鸣、流水、树影,还有疯长的狗尾草……一切都是那么的鲜活与美好。”近日,当贵阳市花溪文化旅游创新区党工委副书记、管委会常务副主任宋显胤一行到访原贵阳市政协主席、画家陈石先生的个人画室,与当代雕塑家和艺术从业者们一同畅谈关于地域特色的打造修缮,红色+旅游新业态的创新优化,文创产品的升级转型,总体围绕“谋新路、开新局、出新招”三个方面进行探讨,从而深思如何满足群众对美好生活的新需要。

在当代艺术家任军看来,一定要利用好“花溪”这张旅游名牌,将唯一性、独特性和个性巧妙结合。过去是花溪的基础,也许未来也是花溪的方向,找到花溪的稀缺性,才是值得人探索和研究的方向。

“我二十多年前就去过花溪,每次去都能发现它的变化,这跟一代又一代花溪人通过精心打磨和升级后,呈现出它不同角度的美分不开,虽然大家的思想不能绝对的统一,但目标可以一致的。比如:如何表达花溪的美食、文创产品、苗乡侗寨的体验、景区服务人员的线下服务等。花溪的美有很多种表达方式,怎样巧妙地嫁接和融合,它的暗香疏影就令我想到了辛弃疾的词——‘蛾儿雪柳黄金缕……蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处’,无论是季节之遇、山水之遇还是心灵之遇,每一次遇见,都是醉美的时光。”

当谈及对花溪的印象,贵州省美术家协会会员,贵州省工艺美术学会雕塑雕刻专业委员会副会长方聪这样回想到:“早在二十年前,我就给花溪公园做过一个茶博园的设计,介于这样的情怀,对那个地方是格外的亲切与熟悉。回想小时候,每年春季,我们都会骑着自行车从贵阳到花溪,印象中大概是13公里,但是再远都阻挡不了向往的心情,要说山是花溪的魂,那么水就是花溪的韵,这片大自然赐予的美丽丰润了花溪的容颜。特别是现在城市化发展的情况之下,仍能葆有自己天然的、朴素的、灵巧的天地人文的气质,实属不易。再说到绿色,它就像是贵州这片土地上的一株盆景,小中见大,灵气十足。今年是建党100周年,花溪红色足迹是将红色基因一代代传承下去的基础,目前花溪现存的革命遗址就有九处,可以更好地发挥花溪区革命遗址传承的红色文化作用。所以如何打好这幅‘花溪牌’,我认为放大花溪本土特有的民族文化自信是根本,打造差异化的旅游景点特色是突破。”

身为城市雕塑师的龚月庆在回想起自己与花溪的渊源时忍不住笑道:“我们出生的那个年代,生活条件单一,物质匮乏,但唯一宁可逃学都要去的地方就是花溪(提醒大家切莫效仿),这里有美丽的自然山水,还有深厚的人文气质,但如何将自然风光与人文气息有机结合起来,丰富旅游牌、打出人文牌,形成自己特有的文化IP,塑造名副其实的‘人杰地灵’的形象,值得思考。”

“花溪是贵州当之无愧的明珠,无论自然还是人文条件都很优越,也是融入很多贵阳人生活和情感的一个地方,漫步十里河滩、踏访青岩古镇、邂逅高坡云顶,感受这一方水土的独特风情。首先它底子很好,在原有的自然资源和人文资源优势上顺势发展。雕塑一定不是侵入式而是融入式的,一切讲个顺势而为,将花溪固有的个性与大众喜爱的共性紧密联系在一起,相信未来一定有它让世人为之骄傲和自豪的一天。”贵州大学艺术学院雕塑师,贵州雕塑艺术委员会秘书长李俊谈到自己对花溪的感受。

当记者问到在贵州大学美术学院城市雕塑系任教的陈焕祥老师关于花溪的景观打造自己有什么看法时,他表示,除了自然生态方面,贵州的花溪目前欠缺的就是人文的延展。一方面,要找一找少数民族文化与自然环境相契合的地方,另一方面,要从花溪整个景区的景观入手,看看怎样细分布局,重点谋划。自己会经常带着同学们到花溪的各个地方实地进行勘察、设计。打个比方,我们走进一个门坊,怎样从设计美学、民族文化以及历史背景的方面考虑,将是我们永远需要坚持不懈、努力学习的课题。

回溯过去,展望未来,整个畅谈在轻松愉悦的气氛中结束,当代雕塑家们与画家陈石先生对花溪寄予了希望与憧憬。今日之花溪,文化生态与自然生态相生共荣。林荫深处,田园、农家、小桥流水依旧鲜活在农事与节气间,它浇铸成为花溪的根与魂。未来,现代服务业、生态业、文旅产业,着力构建多元的产业发展格局,正成为贵阳对话世界的一张崭新名片。