动静听新闻丨让世界认识贵州:给中国天眼找个“家”

开栏语:

“三不沿”的贵州,世世代代都在追逐外面的世界。两千多年前,贵州就是中国同世界互联互通的重要通道。穿越云贵高原的“茶马古道”“南方丝绸之路”,将产自中国的丝绸、茶叶源源不断地输往南亚大陆。

但贵州走向世界的征程,从未像今天这样长远。

190多个国家和地区与贵州有经贸往来;

侗族大歌:唱响世界的天籁之音;

老干妈:辣椒界的奢侈品;

世界自然遗产荔波:地球上仅存的蓝宝石;

邹市明:世界拳坛的贵州力量

……

和世界如此密切互动,在贵州历史上是空前的。这片山水如画人文多彩的喀斯特土地,终于在千年缓慢开发历程之后突然醒来,如意气风发的少年,与期待已久的来客深情握手,与守望已久的世界深情相拥。

从群山环绕的内陆山区走到风行天下的世界前沿,这背后离不开世代贵州人的砥砺奋进。让世界认识贵州,在新中国成立70周年之际,这些贵州形象宣传大使的故事,值得我们浓墨重彩的报道。《动静听新闻》国庆特别策划•系列故事——让世界认识贵州。

让世界认识贵州:给中国天眼找个“家”

00:00 / -【射电波音效……】

2019年9月4日,中国“天眼”首次探测到快速射电暴多次重复爆发,捕捉到目前全世界已知数量最多的脉冲。这是中国天眼的最新收获。建成于2016年的世界最大单口径射电望远镜“FAST”,矗立在贵州省平塘县克度镇大窝凼,开启了中国天文观测的新篇章。

【聂跃平:这个大锅,直径500米,接收面积有32个足球场那么大,它的探测能力是137亿光年以远。我是怎么和这个大家伙结缘的呢?】

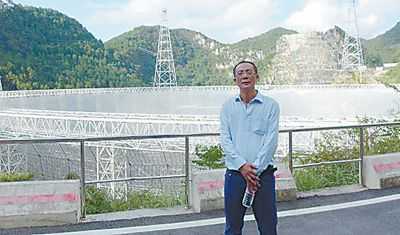

说话的这位,是FAST系统总工程师、中科院遥感与数字地球研究所非再生资源遥感应用研究室主任聂跃平。就是这位戴着眼镜、身材高挑的大叔,前后花了12年时间,为FAST找到了一个安稳的“家”。系列故事《让世界认识贵州》,今天请听:给“中国天眼”找个“家”。

聂跃平:童所长,您找我?

童庆禧(遥感所所长):跃平啊,来来来,介绍一下,这位是北京天文台(现在的国家天文台)的南仁东副院长。(您好南院长)南院长,这位是聂跃平同志(您好)。来,你们直接聊。

南仁东:跃平同志,我们这次到遥感所来,是想借助你们的遥感技术,为大射电望远镜国际合作计划找一个合适的建设地址,经过我们初步摸底,打算去川西高原、柴达木、准噶尔、鄂尔多斯等等几个地方。说白了,就是想找一个合适的大坑。刚刚童所长向我们介绍说,你是这方面的专家,要请你帮我们出出主意啊!

聂跃平:“要怎样的大坑?”

南仁东:“要尽量圆。”

聂跃平:“多大?

南仁东:“直径三百米以上。”

聂跃平:“怎样才叫合适?”

南仁东:“要偏僻,与聚居的人群相对隔离。就是说,没有无线电干扰。但是,也要容易去的地方。”

聂跃平:“什么意思?要无人区,又要容易去?”

南仁东:“喜马拉雅山,我就没法去了。”

南仁东:“还有地质要稳定。”

聂跃平:“避开地震带?”

南仁东:“对呀。还要地下没有重要矿藏。要不然,将来要开采,叫我们搬家就麻烦了。”

聂跃平:“那为什么不去贵州找?”

南仁东:贵州,确实不在我们初期摸底的范围,因为国际上提出的大射电望远镜是“一平方公里阵”的概念,参与这项计划的各国会考虑多种可能的技术路线。简单来说,可归纳为“大口径小数量”和“小口径大数量”两类。前者,即中心一个大的射电望远镜,周边数十个小的;后者,由几百个小口径的构成。不论哪一种,优先考虑的是相对平坦开阔的地带,贵州给人们的印象是“地无三里平”,所以就没有考虑。但是你既然提出去贵州,说说你的想法!

聂跃平:“我认为去贵州,肯定能找到最合适的。”

南仁东:“为什么?”

聂跃平:“你们想做的是中间一个大的大坑,想过排水问题吧?”

南仁东:“想过。没有排水系统,下暴雨,大坑就成水库了。”

聂跃平:“贵州雨水不少,可是喀斯特地貌留不住水。地下水滚滚流,地上缺水。贵州的大坑,会自动排水。”

南仁东(兴奋、眼前一亮): “你对贵州很熟悉吗?”

聂跃平:“我就是贵州人,我在贵州做了多年喀斯特研究,就是研究怎么留住那水。难哪!但是,找个大坑,放你们的这个大望远镜,不是正合适吗?”

南仁东:好,你再去贵州,赶紧去,先去摸个底,好吗?

聂跃平:好吧,我给你去找。

1994年夏天,在中科院遥感所办公室的那次会面,聂跃平的一番话将FAST项目选址的范围进一步扩大,同时也将范围进一步缩小。

1994年八、九月份, FAST推进委员会成立,大射电望远镜选址工作正式开始,聂跃平被任命为选址组的课题负责人。贵州洼地成千上万,要挑最好的,一时也成了难题。

工作人员:聂老师,现在的遥感分辨率只能看大概,无法精确定位啊。

聂跃平:没关系,咱们先把洼地圈出来,再慢慢筛选。

工作人员:半年多时间,已经圈了400多个洼地,筛选难度很大。

聂跃平:根据地形图,一个个筛选,留下一批最有可能得,然后实地查勘。

八山一水一分田的贵州,到处层峦叠嶂,山高谷深。实地考察谈何容易?

聂跃平:老乡,请问到山顶还有多远的路程?

老 乡:这可说不准啊,走快点一个多小时,慢的话两个小时也到不了。

老 乡:你们大包小包的,跑到这荒郊野外,是做什么的?

聂跃平:老乡,我们是中科院的,来搞科学考察。

老 乡:搞科技的啊!好好好!这个地方,深山老林的,不通路,山上还有老蛇,不安全哦。

聂跃平:不怕得,老乡。我们已经跑了很多这种山沟沟啦。

老 乡:辛苦我们的科学家咯!这个地方我熟悉,那我带你们去。

聂跃平:麻烦你咯,老乡!

一年、两年、三年……一个洼地、十个洼地、三十个洼地……寒来暑往,聂跃平和他的团队一次次满怀希望,又一次次失望而归。

工作人员:聂老师,咱们在贵州都找了几年了,也考察了几十个山洼了。看样子,再走下去也是无功而返,要不我们换其他备选地点吧。

聂跃平:贵州的喀斯特地貌是最符合建设要求的,我们考察了几十个,还有几十个等着我们。相信我,贵州一定不会让我们失望的。

爬了多少山坡,走过多少丛林,跨过多少河流,聂跃平已经无法记清。从1994年到2006年,历时 12 年,聂跃平带领选址工作组对 1000 多个洼地进行比较,又翻越无数山岭,实地走访上百个窝凼后,最终选定平塘县克度镇大窝凼洼地作为大射电望远镜台址。

FAST利用贵州独特的喀斯特地貌洼地来建的望远镜,史无前例。这样的天然地质构造,即使下雨,也能非常好地处理积水问题。

2011年,FAST开工建设。2016年,中国天眼正式启用。作为世界第一大观测镜,我们国家将在未来的30年都处于领先的地位的。

聂跃平回忆说,参加“天眼”选址的,除了天文台和遥感所的科技人员,还有许多贵州地方干部和农民。不论去到哪里,总有乡村干部和农民带路。无路的地方,就用柴刀辟出一条路来。就像歌曲《我们走在大路上》中唱的那样:“披荆斩棘奔向前方”。聂跃平说,“披荆斩棘”是个象征——不是走的人多了就有了路,而是在无路的地方辟出一条路来。不论科学多么尖端,理想多么高远,仍需脚踏大地。

【聂跃平:我想对年轻人、小朋友们说,一个人一辈子只能干一件事。看准一件事就要做到底,这样你就会有收获,未来就是你们的!】

如今看来,在“中国天眼”艰苦卓绝的建设历程中,最大的成功不是哪一项科技创新成就,而是找回“自力更生”。“天眼”是国之重器,“自力更生、艰苦奋斗”则是我们更加宝贵的精神财富。就像习近平总书记在2019新年贺词中说的那样:“新征程上,不管乱云飞渡、风吹浪打,我们都要坚持自力更生、艰苦奋斗,以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力,一步一个脚印把前无古人的伟大事业推向前进。”我们每一个新时代的追梦人,也必将“自力更生、艰苦奋斗”,创造出更多举世瞩目的“中国奇迹”。犹如贵州大山里的中国“天眼”,满怀期待,仰望星空。