科技打头阵,创新赢未来! 在安徽,见未来!

智能机器狗“招之即来”

抬起前爪给你“比个心”

人脸识别+AI算法“秒测心理”

猜猜你的“心里话”

逛累了

机器人盛来一碗热粥

走乏了

机器人现磨咖啡70秒香气四溢

……

这可不是游园会

而是第三届中国(安徽)科技创新

成果转化交易会展馆

这可不就是“游园会”

正是一场令人叹为观止的

“科技大集” !

4月26日,安徽省人民政府主办的第三届中国(安徽)科技创新成果转化交易会在合肥开幕。翘首以盼的国字号盛会再次相约大湖名城,犹如创新能量的磁场,吸引着产业变革的目光。

创新闪亮的“聚光台”

全球第一台真正达到大规模商用、拍摄真人3D数字人的优链3D云阵相机;国内首个5G网联版无人机自动方舱“天驿方舱”;全国首个水泥建材行业AI大模型海螺大模型……一个个“第一”,一款款“首个”,全国耀眼成果齐聚合肥。

漫步展馆,从序厅到科技引领展区、产业创新展区、生态赋能展区,再到“双招双引”路演对接区、新技术新产品演示体验区,重磅成果汇聚一堂,令人叹为观止。

“机器化学家”小临挥动双臂,手拿烧杯开展实验,引来一拨拨观众围观。这是合肥机数量子科技有限公司推出的全球首个数据智能驱动的全流程机器化学家平台,集成了移动机器人、智能化学工作站、高通量计算系统与智能化学大脑,实现人机对答、理解科学需求、设计研究方案、主动进行实验的全流程覆盖。合肥机数量子科技有限公司市场营销部业务经理姚爱华介绍:“机器化学家通过融合机器学习、深度学习等算法与材料数据库的先验知识,可突破传统量子化学计算的效率瓶颈,实现催化剂稳定构型及活性位点的快速预测,为新型催化材料的理性设计提供创新性解决方案。”

灰色的“箱子”竟能让硅藻“开口说话”?合肥国镜仪器科技有限公司成功研发出国内首台冷场扫描电子显微镜,具有高分辨率、智能化、小型化、低电压等特性,实现了国内在高端电镜领域“零”的突破。合肥国镜仪器科技有限公司市场部门负责人孙鹏飞解释:“这款设备可以应用于新能源、半导体、光伏、生物医药等领域。”

以“科技打头阵,创新赢未来”为主题,本届大会吸引了2051家参展单位,包括127家上市企业、79家独角兽及潜在独角兽企业、240家专精特新“小巨人”企业,华为、科大讯飞、蔚来等诸多头部企业悉数亮相。更为人瞩目的是,本届科交会征集科技创新成果突破4100项,创下历史新高。

成果转化的“加速器”

本次大会不仅是一次“科技大集”,更搭建了科技成果、技术需求、科技金融、科技人才、科技招商“五大对接”服务平台,推动科技成果转化,帮助企业解决技术难题,促进科技创新和产业创新深度融合。

“未来,可能会有像机器人的汽车或像汽车的机器人出现。”在新能源汽车及智能网联汽车科技招商对接活动上,北京大学计算机学院访问教授、奇瑞商用车特聘专家祝烨博士表示,汽车与机器人的协同也会碰撞产生更多全新的商业模式。

在合成生物平台建设和科技招商专项活动上,安徽省合成生物学会按下筹建“启动键”。中国科学技术大学副校长周从照表示,未来安徽省合成生物学会将通过整合高校、企业和政府资源,进一步打通技术转化的阻力,创造服务产业的优势,助力安徽在全国合成生物水平竞争中占据核心地位。

在全国科技大市场高质量发展交流会上,中智科学技术评价研究中心理事长李闽榕发布全球首套“科技成果(知识产权)评价大模型”,他“点赞”道:“安徽全省上下高度重视科技创新,取得了一系列显著成就,已经成为全国科技创新的一匹‘黑马’。”

“张榜”求金方,“揭榜”解难题。本届科交会以转化交易为落点,突出高水平成果供给、高质量需求牵引、高品质生态赋能,开展大科学装置衍生成果路演对接、知名高校高水平成果路演活动等十大专项对接活动,成就科技“高精尖”与产业“淘金团”的“双向奔赴”。

两年一度的科技之约

像一面镜子

折射出安徽科技成果转化的

量质齐升

合肥科学岛“人造太阳”再创纪录,实现可控核聚变千秒稳定运行;中国首次实现万公里星地量子通信,直达南非;“祖冲之三号”问世!再创全球量子计算优越性里程碑……这些重大原创科技成果,都诞生在今年的安徽。

安徽正加快打造科技创新策源地、新兴产业聚集地、改革开放新高地和经济社会发展全面绿色转型区,推动传统产业“老树发新芽”、新兴产业“树林变森林”、未来产业“小树变大树”。

科技创新、产业创新,已成为安徽最硬核的底气!

培育生态 让科创幼苗长成产业森林

在第三届中国(安徽)科交会上,安徽将发布安徽省政产学研金服用高效办成一件事平台。平台按照“前店后厂、自动运转”思路搭建,整合链接政府和市场创新资源,针对创新主体个性化服务需求,提供从创新主体、创新要素到产业资源、科产项目全面精准衔接的“一站式”服务。

这是安徽构建“政产学研金服用”融合互动新机制的关键一环,也是安徽打造科创转化生态系统的创新实践。安徽,正尝试用一套组合拳,加快构建政府推动、产业主导、人才支撑、科技引领、金融赋能、服务提升、应用牵引的紧密型融合机制,破解科技和产业“两张皮”、创新链与产业链“相望难相见”问题。

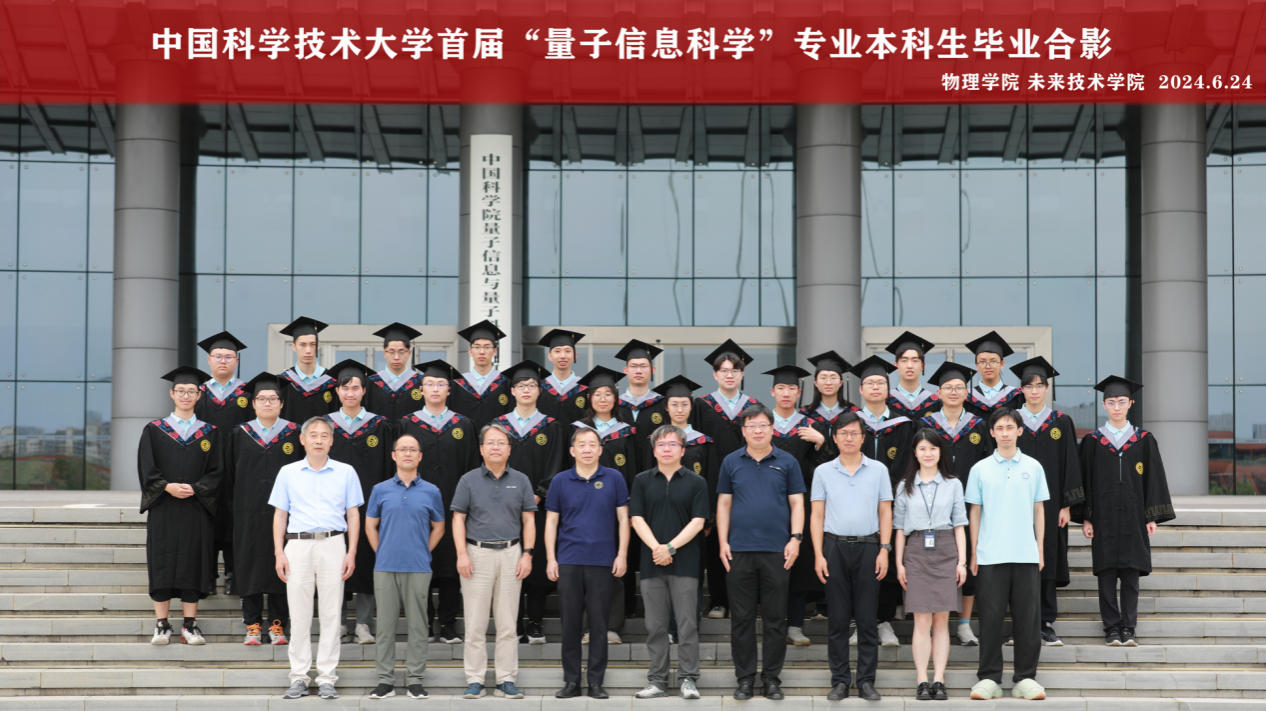

2024年7月,全国首批量子信息科学专业本科生从中国科学技术大学毕业。此前,学校获批国内首个“量子科学与技术”交叉学科博士、硕士学位授权点,标志着安徽建立起国内首个本硕博一体化量子科技英才培养体系。

当人才供给与产业需求不匹配,安徽强势推进教育科技人才“一体改革”,围绕产业链、创新链主动配置学科专业链,大力发展新工科专业、新兴交叉学科。仅去年一年,省属高校就新增本专科专业点331个、撤销608个,其中新增服务新兴产业的专业点272个,占新增数量的82.2%。

当成果供给与市场需求不匹配,安徽以转化应用为牵引,建立需求导向的关键核心技术攻关机制,强化“企业出卷、能者答卷、市场阅卷”,聚焦产业需求最迫切问题组织力量开展攻关。2024年,企业牵头承担省科技创新攻坚计划项目数量占比达到80.4%。

面对国家战略科技力量衍生的科技成果,安徽创新“跟踪发掘—二次开发—转化孵化—迭代应用”的“沿途下蛋”机制,并不断扩容跨学科、跨领域、面向应用的交叉前沿创新平台,先后转化前沿技术成果百余项,孵化科技型企业78家。

如今的江淮大地上,“乔木”参天、“灌木”茁壮、“苗木”葱郁的创新生态加快形成。据统计,2024年,全省科技型中小企业超过3.5万家、居全国第5,高新技术企业总量达2.3万家、居全国第8,国家级专精特新“小巨人”企业690家、独角兽企业16家、科创版上市企业24家,数量均居全国第一方阵。

制度破冰 让科学家与企业家双向奔赴

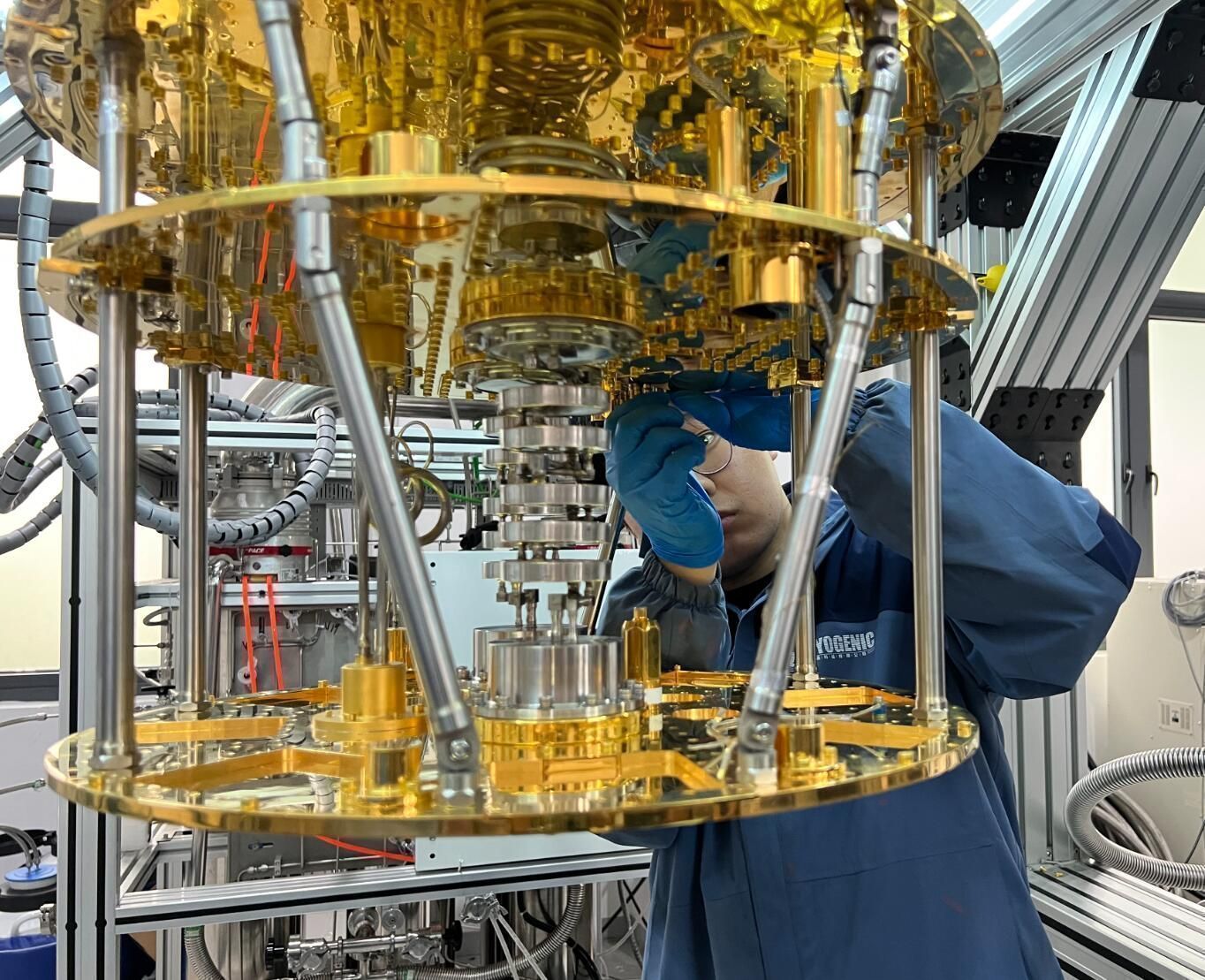

量子计算机运行需要怎样的极冷环境?答案是零下273.1摄氏度。只有稀释制冷机可以为其提供这样的极低温环境。

位于合肥高新区的合肥知冷低温科技有限公司,就是这样一家专注于极低温稀释制冷机研发生产的企业。公司成立短短两年时间,意向订单已经超过3亿元。公司董事长王绍良,曾手握多项技术专利,但面对传统成果转化机制的层层藩篱,只能任由技术“沉睡”实验室。转机出现在2022年——安徽大学被纳入安徽首批职务科技成果赋权改革试点单位。“通过‘赋权+转让+约定收益’,仅用了两个月时间我们就完成了相关手续,成立公司并开启产业化”,王绍良感概地说。

赋权改革,为安徽职务科技成果转化建起高速路、按下快进键。据统计,自赋权改革试点以来,全省已累计赋权1109项、成立或入股企业89家。今年,安徽还将继续升级这条高速路,打造职务科技成果赋权改革2.0版,以“赋权企业”为重点,抓好跟踪服务和政策支持。

制度破冰,科学家与企业家实现“双向奔赴”,实验室里的奇思妙想找到了产业化的星辰大海。

在安徽,这样的改革正一项项接续往前推进:

科技零基预算改革。整合原分散在各相关部门的攻关资金,设立省科技攻坚专项资金,构建“1+1+N”机制。改革后,单个项目支持强度较改革前提高4倍,省财政资金效益放大5.5倍,引导社会多元投入达55亿元。

科技金融改革。构建覆盖科技型企业生命周期的“基金丛林”,首创金融支持科创企业“共同成长计划”,运用投行思维开展“贷投批量联动”模式,在全国率先建立省市县三级科技金融担保体系。过去三年,安徽省科技贷款接连跨越6个千亿元台阶,用金融活水精准浇灌创新沃土。

在助力科技成果跨越“死亡之谷”的道路上,安徽构建起全链条支撑体系:中试基地为技术熟化搭建“练兵场”,技术交易市场架起供需对接“彩虹桥”,金融创新打造成果转化“助推器”。

当科技创新与产业创新同频共振,新质生产力如春潮涌动,催动着安徽产业格局发生深刻变化。传统产业向价值链高端攀升,新兴产业如雨后春笋般拔节生长,未来产业版图在创新裂变中渐次清晰。

从量子科技到新型显示,从智能语音到高端装备,越来越多的创新成果突破壁垒,一步步走出实验室、踏上生产线、迈向大市场。

未来已来。

创新的安徽,正持续书写精彩。