这一站,贵州丨烽火中,浙江大学的湄潭岁月

贵州,作为中国革命的圣地,积淀着丰厚的红色文化。这一富有历史转折意义的地理坐标,将红色的烙印镌刻于黔山秀水之间。由贵州省委宣传部指导、贵州广播电视台卫视中心制作、“贵州大曲”冠名播出的《这一站,贵州》(第二季)第六集“育”,走进遵义市和湄潭县,感受一段惊心动魄、感人至深的贵州红色历史——浙大西迁。

湄潭中学

湄潭中学

1937年夏秋,日本帝国主义将侵略战火弥漫至中国半壁河山,地处东部沦陷区的浙大师生,在著名地理气象学家、教育家竺可桢的率领下,怀着“教育救国、科学兴邦”的理想,踏上史无前例的漫漫西迁之路。他们穿越江南六省,驻足九个地方,行程2600公里,最终抵达了风景优美、民风淳朴的贵州遵义湄潭县,谱写了一部伟大的“文军长征”史。

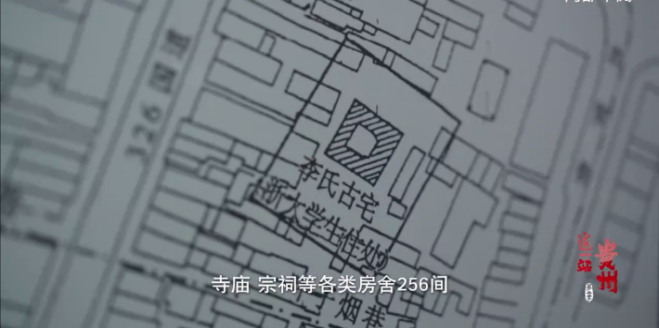

在民族危亡之际,贵州为浙大人提供了七年安宁的时光。在浙大师生到来时,湄潭各界人士慷慨帮助,湄潭初中、男子小学和女子小学让出部分校舍,湄潭党部从文庙迁出,常备队从贺家祠堂迁出,总共调剂出寺庙、宗祠等各类房舍256间,供师生办学、居住。湄潭人民与浙大师生休戚与共,结下深厚情谊,才使国家的科学⼈才与文化命脉得以延续。

浙大学生住处

浙大学生住处

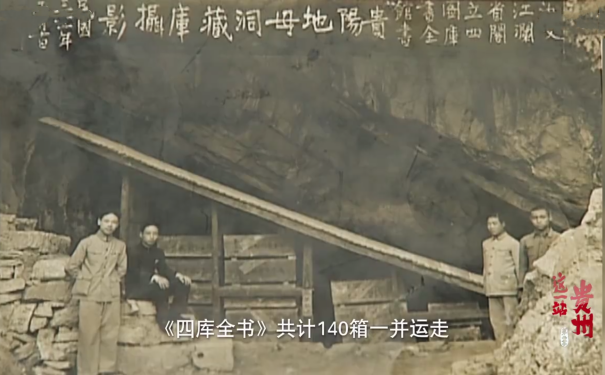

在西迁的艰难过程中,浙大还肩负着一个特殊的重要任务。民国教育部将《四库全书》交托给浙大校长竺可桢,要浙大保护好《四库全书》,将它转移到安全地方。《四库全书》是中华民族的文化瑰宝,共有7部,其中3部在清朝末年已被损毁,日本侵华又损失2部。为了《四库全书》不被战火摧毁,浙大师生排除万难,冒死将幸存的其中一部《四库全书》共140箱,成功转移至贵阳鹿冲关森林公园的地母洞存放。

贵阳鹿冲关森林公园—地母洞

贵阳鹿冲关森林公园—地母洞

80多年后的今天,新老交汇,“求是”精神传递给了每一位浙大西迁的亲历者与后继者。西迁学子的后人们不免感慨:“浙大在湄潭短短七年,却能让文化和经济相互影响,让我非常感动”。

西迁二代 刘宁

西迁二代 刘宁

在浙大西迁到遵义和湄潭的七年时间里,浙大与贵州相互成就、相互赋能。在产业上,1943年,中央实验茶厂和浙江大学实现跨界合作,在湄潭成立了——贵州省立实用职业技术学校,学校人才辈出,成绩显著。以湄潭茶青和龙井工艺结合研发出了新茶——湄潭龙井。如今,湄潭也真的成为了中国最大的连片茶园。在文化上,浙大学子在湄潭永兴创办农民夜校,在识字教学的过程中教授农业方面的技术,为黔北山区播下了现代科学文明的种子。

湄潭茶园

湄潭茶园

更多关于浙大西迁的精彩内容,敬请关注由“贵州大曲”冠名播出的《这一站,贵州》(第二季)第六集“育”,本周六晚21:20锁定贵州卫视,一同感受贵州红色文化的魅力。