一凡读字丨是平等,是对所有的人等而视之

仁,孔子学说的核心。《论语》全书共20篇492章,其中谈论“仁”的有58章,用“仁”字109次。那么,什么是“仁”呢?

《说文解字》:

仁,亲也。从人,从二。

从《论语》的角度看,《说文解字》对于“仁”的解释过于简单。《礼记》(郑玄【注】)认为,“仁”是“相人偶”(指互相致意,表示相亲相敬)之意,就是用以协调人与人之间的相互关系,属于“人际关系学”。这样看来,好像也没说明白“仁”字的含义。

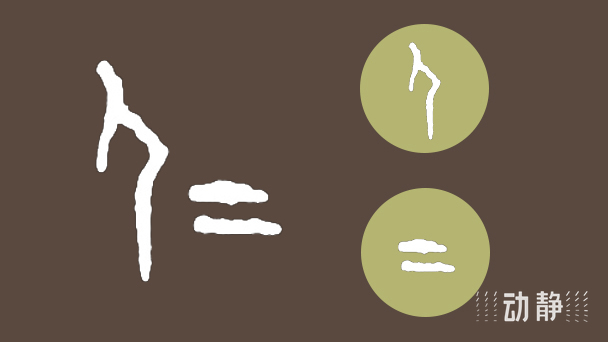

图1:“仁”字的甲骨文写法

图1:“仁”字的甲骨文写法

再来看看“仁”字的甲骨文写法(见图1),它和我们今天看到的“仁”字几乎没什么两样,左边是“亻”,右边是两横“二”。这里的“亻”,就代表了“人”。那“二”又代表什么呢?这要从甲骨文的“齐”字说起。

图2:“齐”字的甲骨文写法1

图2:“齐”字的甲骨文写法1

从甲骨文“齐”字的写法看(见图2),像三颗幼芽刚从土里钻出来。这里的“三”不代表三颗,而表示了很多。再看“齐”字另一种写法(见图3),则是种子刚刚冒芽,而且最下面还多了两横(即“二”),强调了大量种子萌芽生长节奏的同步性。所以,“齐”的本义就是,在育苗的地面上所有种子同时破土萌芽。

图3:“齐”字的甲骨文写法2

图3:“齐”字的甲骨文写法2

由此可见,这个“二”就是指不约而同的意思。

现在再来看“仁”字,我们就清楚了。人类社会的发展,也要遵循一个普世的规律,这个规律潜伏在每个人的内心深处,只等一声春雷,就会自然萌发。这个规律,在孔子看来,就是“仁”;在孟子看来,就是“天道”;在朱熹看来,就是“天理”;在王阳明看来,就是“良知”……用今天的话解释,“仁”就是“人人”,是平等,是对所有的人等而视之,理解包容。

其实,孔子并没有给“仁”下具体的定义,而是给出了各种判断结果。对不同的人“问仁”,他给出的结果也各不相同。

子张问仁。孔子曰:“恭、宽、信、敏、惠。”

樊迟问仁。子曰:爱人。

颜渊问仁。子曰:克己复礼为仁。

司马牛问仁。子曰:“仁者其言也仞。”

仲弓问仁。子曰:“己所不欲,勿施于人。”

……

面对这么多答案,孔子所说的“仁”到底是指什么呢?

“仁”是孔子最高的理想人格追求,他把具备“仁”这种理想人格的人称作“君子”。君子之“仁”,包括孝、悌、忠、信、恭、敬、智、勇等美好的品德。《论语》中关于“仁”的论述,都是一些对现实的判断。实质上,这是孔子在教导他的学生如何提高自己的认知境界。

孔子说:“里仁为美”,就是指能够达到“仁”的境界,才是人生的最美境界。