【贵州历史文化随笔征文大赛作品选登】清两淮盐运史张应诏轶事

张应诏故乡隆里古城

张应诏故乡隆里古城

张应诏(1654-1730年),字采臣,一字图园,清代黎平府开泰县隆里(今锦屏县隆里)人。张应诏自幼聪慧,勤奋攻读,康熙二十年(1681年)考中举人,历任直隶河间府肃宁县知县、顺天府霸州文安县知县、江南扬州泰安州知州、四川潼川直隶州知州、陕西清吏司员外郎、兵部武库清吏司郎中、广东潮州知府、两淮盐运使、江南道监察御史、鸿胪寺少卿等职。在任上,治水赈灾、开仓济民、勤政廉洁、颇得民心,被清廷褒称为“天下清官第一,环中治吏无双”的大清官。雍正三年(1725年)告老还乡,献教桑梓,终老故里。他在任两淮盐运使时,留下了不少轶事,可窥一斑清代康熙年间的官场百态。

两淮盐运司衙署

两淮盐运司衙署

两淮盐运使在清代官员中是个上等“肥差”,衙署驻地江苏扬州,此地的盐税占到清朝财政收入的四分之一。从康熙四十二年(1703年),康熙皇帝下谕由江宁、苏州织造郎中曹寅(曹雪芹祖父)、李煦兼轮巡两淮盐务。曹寅和李煦都是清廷内务府正白旗包衣,又是康熙皇帝的心腹,加上曹寅之妻还是李煦的妹妹。康熙五十一年(1712年)七月,曹寅因积劳成疾病逝,李煦奏请康熙恩准其子曹颙袭任,不到两年曹颙也去世,李煦又面请其弟曹頫继位。自李煦任苏州织造后,康熙皇帝五次出京南巡,为报答皇恩,李煦、曹寅精心筹备、隆重恭迎,沿途修建不少康熙皇帝喜欢的宏伟建筑。因此,花费大量库银,致使苏州、江宁两地亏空很大。其中,仅李煦亏空达五十余万两银。为弥补亏空,康熙皇帝将兼轮巡两淮盐务的“肥差”安排给曹寅和李煦。利益的膨胀让曹、李获得了显赫一时的荣华富贵,也为后来的败落埋下了隐患。

在这样的特殊大背景下,康熙五十四年(1715年)四月,经户部尚书赵申乔向朝廷举荐张应诏由知府擢升两淮盐运使。因张应诏“廉洁自矢,民咸思之”,是当时很有名的清廉官员,选他来担任两淮盐运使,从一个侧面可以说明康熙解决两淮盐务亏空的决心。

张应诏刚到扬州上任之初,李煦为和他搞好关系,就给他写了第一封信,主要内容是向张应诏表示祝贺。李煦在信中写道,“两淮素称库帑重地,司其任者,九重甚慎,……老长兄惟以才守超卓,始足以廑圣怀。……藉手附璧,并候新禧。尚容专人驰贺,统惟丙鉴。凭颖欣企!”恭维张应诏才守超卓,得皇上委以重任,欢迎他前来就位共事。过了不久,李煦又给张应诏写了第二封信,详细地向他解释了为什么没在北京和他见面的原因,“维时日侍辇下,并冀得速觐台光,而山川悠远,道里阻修,文驾未能即达都门。弟又奉旨宣纶白下,遂即日就道,未遑久候长安,以亲丰采。”并派人向张应诏送去一份重礼并致函,“荣莅大喜,不敢以他物晋贺,兹具补褂一品,蟒袍一袭,……祈特赐莞存,既不伤贤者之廉,而弟之寸忱又庶几藉以少伸也。”借此讨好张应诏,想让他在盐务管理上高抬贵手。

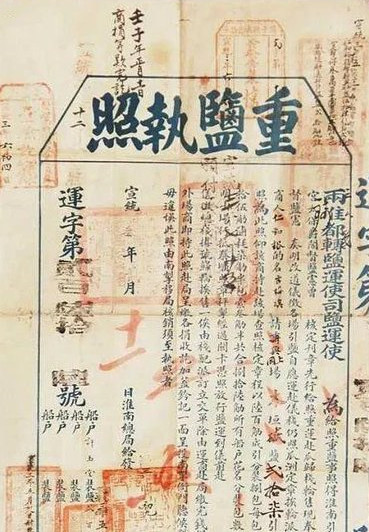

两淮盐运司颁发的执照

两淮盐运司颁发的执照

没想到张应诏上任后,不与李煦之辈同流合污、徇私枉法。在盐业生产经营管理中,他大胆地吸取历任的教训,总结历史经验。时常深入盐田盐市调研,提出合理的盐课专卖办法,加强和改革盐运管理,并整理两淮盐律法令,规范了盐业生产经营行为,使两淮盐课税收逐年上升。张应诏在《盐论》一文中写道:两淮盐运使,始置于元代,设于产盐各省区。明清相沿,其全称为“都转盐运使司盐运使”,简称“运司”,其下设有运同、运副、运判、提举等官。有的地方则设“盐法道”,其长官为道员,这些官员往往兼都察院的盐课御史衔,故又称“巡盐御史”。这一机构,不仅管理盐务,有的还兼为宫廷采办贵重物品,侦察社情民意,是当时能够大量搜刮民脂民膏的机构。国朝前期,两淮盐区设置巡盐御史,是两淮盐区的最高盐务专官,无定品,任期一年,掌管江南江西各盐道。盐运使具体掌管食盐运销、征课、钱粮支兑拨解及各把私盐案件、缉私考核等。盐运使的属官有盐运司运同(又称同知,从四品)、运副(又称盐运司副使,从五品)、运判(又称盐运司运判,从六品)等。两淮盐运使司下设通、泰、淮三分司和30个盐场(后合并为23个)。湖南湖北、江南江西各盐道,是负责食盐销售地盐运盐销的管理机构。康熙年间,两淮每年食盐吞吐量为150余万引,每引一般为300-400斤,在食盐产地每引值银0.64两,加上课税和费用共值1.88两,运至内地可卖10余两银。如是,两淮盐商每年可赚银1500万两以上,上交盐税600万两以上,占全国盐税的六成。从文中看出,两淮盐业在清代是个暴利产业,所提到的“巡盐御史”就是李煦与曹寅及其子轮流兼任把持的官位。因是康熙皇帝的亲信,李煦先后八次轮兼两淮巡盐御史,任期长达十多年。

因张应诏公道正直,在整治盐业生产经营中,难免触及了李煦的既得利益。因此,李煦耿耿于怀,开始疏远张应诏,一改初时的态度。但张应诏不畏权势,秉公办事,清正廉明。当年底,康熙皇帝就点赞他,“如此等人,俱属难得!”

张应诏到任的快两年,也就是康熙五十六年(1717年)二月二十四日,李煦在一份呈皇上的奏折中提到了张应诏。康熙随即在朱批中追问张应诏的情况“运使张应诏为人何如?有清名否?”随后李煦回复,“奴才查得张应诏每岁用商人经费银数千两盘缠过日,就其目前而论,操守算好,但才具平常,自康熙五十四年四月到任以来,不曾做得一件正经事,为人心性执滞,未见明通……”从奏折上看,李煦是应康熙的询问狠狠地告了张应诏一状,对他的评价比较消极,一方面为了逢迎皇帝,承认了张应诏的廉洁操守,另一方面抨击其“不干正经事”来宣泄对张应诏的不满,巴不得皇帝把张应诏这样的“另类”盐官早日调离。

此外,三年后李煦的任期届满,他循例向皇帝奏报两淮盐务情形,在奏折中提道,“窃两淮煎盐灶户,其每日所煎之数必立法查明,然后不敢卖于私贩而尽卖商人,若不查明煎数,则灶户奸良不一,难得无售私之弊。”同时指出“张应诏煎数未查,人事不免缺略”的工作失误。当然,对于康熙皇帝关注的操守问题,他不忘最后说上一句“再访张应诏之操守依然如旧,合并奏明,伏乞圣鉴”。没想到,康熙并未纠结于张应诏的“失职”,反而对他的操守如一表示出满意,在朱批中说,“从来操守亦是难得,往后再看再说。”是年冬,携张应诏继任巡盐御史。

康熙六十年(1721年)八月,李煦又向康熙皇帝呈奏折,“近日闻得张应诏名声不好,他还昂然自居清官光景,仗着有人保他。尔细细打听奏闻,不可另一人知道。运使名声也不好。钦此。奴才近见两淮官盐壅滞,私贩直达江、广口岸,以致商皆亏本,公私交困。皆由司鹾者恩威不立,疏通无术,是以怨声沸腾。盖张应诏本系迂腐书生,未曾历练,临事束手。闻众商总有公务进见,或议论参差,应诏不能决断,辄云太爷们,你饶了我罢。两淮传为笑谈。其举动如此。至其操守,亦闻不能如前……”李煦坚决不放过这次诋毁张应诏的好机会,不仅一口咬定张应诏无能,更捕风捉影地说他“操守不能如前”,直指康熙用人失察,让康熙对张应诏心持怀疑。如今他的“操守不能如前”,是否重蹈其前任巡盐御史李陈常的覆辙,亦曾以操守清廉著名,后贪腐暴露而身败名裂?

第二年,张应诏终因不与贪腐的两江总督常鼐同流合污而受其勾结盐商诬告。盐商程庭状告张应诏利用职权侵蚀加根银32万两、节仪银4.8万两。康熙皇帝震怒,令新上任的两淮盐政、巡盐御史魏廷珍办查此案。魏廷珍秉公办案,共查出历年运司库亏空税银150万两。但此亏空并非张应诏贪赃枉法所为,而是张应诏之前两任盐司曹寅、李熙历年积累遗留所至,还张应诏以清白,为其平冤昭雪。清人萧奭撰写的《永宪录》一书详细描述了张应诏案的始末:“两江总督常鼐索取两淮规礼无厌,而巡盐御史张应诏清廉,不遂其欲。乃乘总商贺节赴署,以草荐卷程庭倒控之,逼令诬服。因参应诏前任运使,侵蚀加根银三十二万两、节仪四万八千两。上令新巡盐内阁学士魏廷珍核实。奏康熙三十四年始派余银十五万两,三十八年上南巡豁免,及织造曹寅、李熙更番历任盐差十年,又加织造铜觔等银每年二十七万两,增至三十二万两。曹、李任满,例应除之。后再命工部尚书李先复、政通司使图兰往理,雪应诏之枉。坐商人程庭等赔补。鼐寻卒。应诏内补御史。”

雍正皇帝登基后,对全国贪腐官员进行了大查办,重新复查两淮银库亏空案,查抄了李煦、曹頫家产,并抓捕入狱,后将李煦流放到打牲乌拉(今吉林省北部),最后死于他乡。

张应诏晚年献教的龙标书院

张应诏晚年献教的龙标书院

因张应诏不名一钱,温旨褒美。雍正初年,清廷特赐其第宅,并升任鸿胪寺少卿。三年后,张应诏以老乞休还乡,一尘不染,两袖清风,回乡带的十余担行囊,无一担金银财宝,所携之物全是衣物、书籍、农具等,雍正当廷打开查验,钦佩不已,一直被人们传为美谈。

作者介绍:

张永文,侗族,1969年12月出生,大学文化,现任黔东南州总工会党组成员、副主席。先后在《工人日报》《贵州日报》《福建日报》《贵州政协报》《劳动时报》《黔东南日报》《福州晚报》等省内外报刊发表稿件千余篇。