【深度】一起飞呀飞!“古村28渡”携手千重岭奔赴未来

地处北纬28度、武陵山腹地,先后被授予第二批中国传统村落、贵州少数民族特色村寨等称号,被誉为贵州千重岭的德江县沙溪乡大寨村,原本也只是德江344个村(社区)中毫不起眼的村寨之一。2021年,贵州省文化艺术研究院(贵州省戏剧创作中心)副研究馆员、创作辅导部副主任刘杰同志按照组织安排派驻到大寨村担任第一书记,“古村28渡”的故事就此拉开了帷幕,擘画党建引领下的新媒体赋能乡村振兴蓝图,正通过驻村生动实践,一笔一画、一朝一夕地见证了蜕变后的“古村新貌”。

这片土地,正在“华丽转身”;

这群人们,正在感恩奋进......

立足特色资源

看产业振兴如何挥毫泼墨

带着自身职业的敏锐性,初到大寨村,刘杰就村情民意展开了深入的调查研究,一番苦功夫下来,有喜有愁。愁的是地形险峻、山高坡陡,多是留守妇女儿童,耕地种植成本高,产业薄弱单一、传统文化没落等制约性因素;喜的是大寨村拥有珍贵的千年金丝楠木、600多年历史的传统村落等独特资源。

“说实话,想要把普通的村寨变成乡村旅游的景区,不是我一个人能做到,要集群众之力,聚大家所能,共同把这件事情做好,让大家重新认识大寨,重新定义大寨。”如何结合大寨实际,找到破解乡村振兴发展难题的路径,成了这位第一书记的头等大事。

产业振兴是乡村振兴的物质基础、重中之重。随着《“十四五”数字经济发展规划》等国家政策的出台和贵州大数据的蓬勃发展,2021年7月,贵州义派电子商务有限公司负责人调研大寨村有没有拍摄短视频的价值时,刘杰提出以第一书记的身份,用短视频的方式展现驻村帮扶日常、乡村振兴落地实践的想法,随即俩人一拍即合。就此,“古村28渡”应运而生。

说干就干,里外两手抓。一方面积极组织返乡年轻人召开座谈会,讲解乡村振兴政策、家乡资源优势和发展乡村旅游助力乡村振兴机遇,感召他们留村创业发展。另一方面同步发动在家村民成立明友土菜馆、全家乐乡村餐馆、云谷村舍•溪山里民宿、云谷村舍•羊井民宿、波波小铺、全木堂、千重岭农文旅公司、千年等待农文旅公司、牛妹养牛场、小刚蔬菜基地、小杨辣椒基地、小郑前胡基地等10余家以实体经济为依托的经营主体。

让生产经营有效益,成为有奔头的产业;让农民增收致富,成为有盼头的职业;让农村留得住人,成为有甜头的家业。跟随着“古村28渡”短视频的镜头,一路记录着大寨村一幕幕日渐热闹的场景,4000平米天麻、200亩烤烟、300亩中药材前胡、327头肉牛、422头生猪等种养殖产业越做越大,以发展乡村旅游为主,多业态为支撑的产业发展格局已初具雏形。

厚植发展根基

看人才振兴如何群英荟萃

水积而鱼聚,木茂而鸟集。基于大寨村留守老人居多、壮劳动力外出务工、农村留不住人等客观问题,感召年轻人返乡创业、积极培养和造就一批扎根农村的“土专家”“田秀才”成了眼前迫在眉睫的事情。“古村28渡”作为一个窗口,在展示村里的自然生态、金丝楠木、人文风情等传统村落特色优势的同时,也让在外闯荡的年轻人嗅到了商机,结合自己擅长的领域,选准致富赛道和专研技能,就在家门口找到创业渠道和途径。

2015年就一直从事饲养牛产业的“牛妹”,作为农村产业带头人的她,听闻家乡在大力发展产业的消息后,找到大寨村乡村振兴驻村工作队,寻求牛棚选址、水电协调等帮助,在大家共同的努力下,“牛妹肉牛养殖场”顺利落地建成。在加强和突破基础养殖的同时,也把大寨的群众一起组织参与进来,并推行“肉牛产业+家庭农场”生态循环发展模式。

“听闻老家来了一位实干的第一书记,帮着群众想办法增收致富,还鼓励我们这些有想法的年轻人返乡创业,当我联系刘书记表达养牛的想法,他表示大力支持,并积极协调养殖场的后续工作。”“牛妹肉牛养殖场”负责人说道。

天麻佳品出贵州。一直以天麻为特色产业的大寨村,乃至沙溪乡,天麻的种植品质备受认可,这背后源于有专业人员提供技术指导,标准化、规范化、规模化种植天麻,守好品质源头,打造天麻品牌,从而提高群众的参与性、积极性。

让农技人才、资本等要素在农村广阔天地发挥作用、大展身手,为农业农村发展厚植人才根基。大寨村通过举办茶艺、剪纸、新媒体、天麻种植、厨师等培训共6期约200余人次,为村寨发展乡村旅游着力培养本土人才。2022年,大寨村被铜仁市委组织部评为“铜仁市新媒体运营人才培训基地”。

深耕传统文化

看文化振兴如何凝心铸魂

大寨村是第二批中国传统村落、贵州少数民族特色村寨,有土家花灯、七桥打击乐、唢呐、传统婚俗、哭嫁歌、熬熬茶制作技艺、传统民居建造技艺、打铁技艺、竹编技艺等非物质文化遗产项目,随着经济社会的飞速发展,很多非遗项目正在面临传承人群认同感降低,文化传承后继乏人的危险。

如何将流传几百上千年的优秀传统文化一代代流传下去,留住文化根脉,是实现中华民族伟大复兴的前提和需要,更是肩上沉甸甸的责任和义务。这一点,对一直从事文化艺术的刘杰同志来说,更是揪心。

思深方益远,谋定而后动。不管是群众会、院坝会,还是田间地坎、闲聊之余,刘杰同志都十分强调传承优秀民族传统文化的重要性和必要性,逢会必讲大寨文化的内涵和价值,引导群众认知认同并自觉传承自己的文化,还组织恢复了传统婚礼民俗,熬熬茶制作、竹编等非遗项目,不断增强了村民的文化自尊心、自信心和自豪感。

“以前年轻的时候喜欢凑热闹,现在老了,时代也变了,土家花灯也很少跳了,技艺也生疏了不少。前段时间刘书记又把寨子里的村民召集起来,说要重新组织传统艺术队伍,丰富大家的精神生活。”大寨村村民吕胜友说道。

就这样,大寨村的村民在刘杰的组织下,陆陆续续开始排演传统土家花灯,让停演了15年的花灯在2022年春节正式恢复传统民俗串户拜年演出而重新活跃了起来,每晚到哪家演出,大部分村民在观看花灯表演时,脸上都洋溢着幸福的笑容。

今年正月十五,大寨花灯队代表德江县到铜仁市中南门参加“闹元宵”活动,更是极大引起了村民对自己传统文化的关注,提振了他们传承发展村寨传统文化的决心和士气。现在,大寨花灯队每周都在自觉的排练花灯。2022年,大寨村发展乡村旅游获评国家文化和旅游部“乡村文化和旅游带头人支持项目”。

坚持人与自然

看生态振兴如何纵深推进

润水无声,水润民心。2022年夏秋季节持续的干旱,一度影响着老百姓的生活。为确保人畜饮水不断档,大寨村驻村工作队和群众一道翻山越岭,深入山谷中寻找新的水源点。最终,在水务部门和党委政府的支持下,大家协心协力,寻找水源架设水管,安装水管10余千米,终于把谷底的泉水引进各家各户。

就这样,在大寨村第一书记的带领下,村民们一起投工投劳义务梳理了楠木广场、露营基地、古银杏、闲置民居,一起种植鲜花、制作竹篱笆2千米,一起清理垮塌道路50余人次,一起清理康养跑道山路3千米,一起共建村寨第1栋云谷村舍民宿等等,有效改善了人居环境,增强了村民的凝聚力和内生动力,实现绿水青山与金山银山相得益彰。

建设适应现代生活、体现乡土风貌、山清水秀、天蓝地绿的美丽乡村是生态振兴的具体表现。按照“康养沙溪 避暑胜地”发展定位,依托沙溪乡2万亩国有林场,大寨村因地制宜探寻了一条集山地户外运动、度假康养、休闲避暑、民俗体验等为一体的生态旅游助力乡村振兴发展道路。

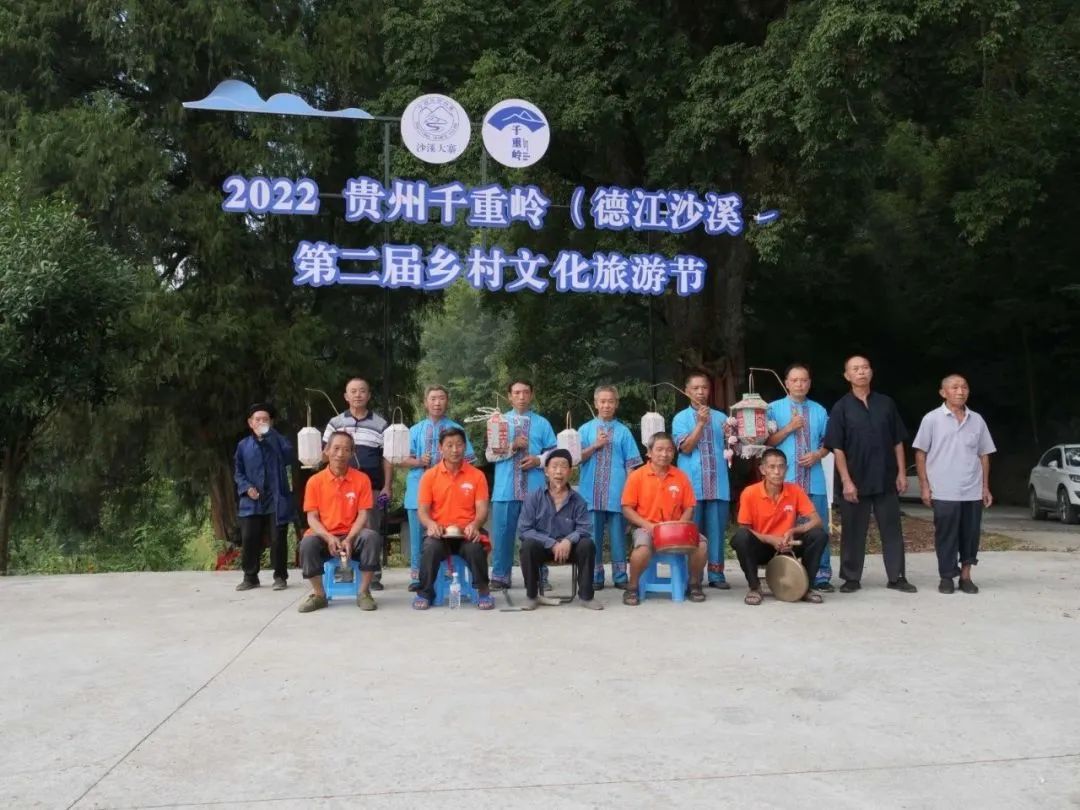

2021年、2022年,大寨村成功举办了两届“贵州千重岭(德江沙溪)乡村文化旅游节”,引流3万余游客到村旅游打卡,不仅为村民带来了可观收入,重要的是让村民看到了村寨发展乡村旅游的出路和希望,增强了自信心和自豪感。2022年,大寨村被贵州省文旅厅、省发改委评为“省级乡村旅游重点村”。

健全乡村治理

看组织振兴如何守正创新

村委班子引领作用发挥不强,后备干部力量不足,集体经济发展出现瓶颈等一系列问题,也曾是制约大寨村发展的“拦路虎”。

把准症结、对症下药,持续激发基层组织活力,从涣散到团结,从生疏到熟络,从各执己见到互让一步,“古村28渡”的镜头一一记录了下来。

组织振兴是乡村振兴的根本保障。解决邻里矛盾、关注特殊人群、了解群众需求,每一件事情都是小事,更是实事。做好做通群众思想工作,是开展工作的第一步,也是关键一步。把服务群众作为大寨村委、驻村工作的出发点和落脚点,才能有力有序推动各项工作落地落实。大寨村第一书记刘杰是这样做的,大寨村驻村工作队员也是这样做的。

繁花满树、枝繁叶茂,最终是因为根深蒂固。2年的时间,打下扎实的群众基础,在征求全体村民意见后,大寨村制定并印发了《大寨村村规民约》,发动村民共同开展美好环境与幸福生活缔造活动,同步建设了乡村旅游标识牌(第一期)、大寨村非遗工坊(榨油坊、铁匠铺、花灯传习所)、民宿改造等项目,以提升组织力为重点,建立健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

如何解决后备力量不足的问题?大寨村驻村工作队员通过各种渠道,做通思想工作,感召10余位青壮年回乡发展,为村寨发展提供必要的人才支撑。如何解决村民增收致富问题?搭建平台,引流游客,村民通过餐饮住宿、销售农特产、参与乡村建设等途径创收达50余万元以上。如何增强基层党组织凝聚力?大寨村村支“两委”通过加强理论学习、外出学习考察,发动群众、组织群众、带动群众参与到乡村振兴中。

踏平坎坷成大道,斗罢艰险又出发。2022年以来,“古村28渡”所拍摄的作品有7个月被中央组织部新闻办评为优秀新媒体作品,乡村振兴探索做法入选新华网2022年度“乡村振兴在行动”创新案例等荣誉。在全网积攒粉丝30余万、点赞量400万+、播放量1亿+的可喜成绩面前,大寨村依然在前进的路上,以风雨无阻向前进的奋发姿态,越是艰险越向前的奋斗豪情,精彩演绎着乡村振兴生动实践。