【声音的历史·贵州70年】灯盏窝的生死盟约——记贵州关岭“顶云经验”

壮丽70年·奋斗新时代

庆祝新中国成立70周年

30集系列广播配乐专题

《声音的历史·贵州70年》

灯盏窝的生死盟约

——记贵州关岭“顶云经验”

【声音的历史·贵州70年】灯盏窝的生死盟约——记贵州关岭“顶云经验”

00:00 / -

点击上方收听节目

如今,来到有着“中国农村改革第一乡”的贵州关岭顶云新区。展现在眼前的是一个山城特色浓郁的文化休闲旅游基地和绿色低碳的生态宜居城市。从西到东,分布着高铁商贸行政组团、教育产业组团、休闲安养组团及沙德居住组团四个区域。黄果树集散中心、便民利民服务中心、小学至高中、职业技术学院及三级综合型医院等一应俱全。看到如今充满时代气息的顶云新区,很难让人想到,在四十多年前,顶云人却曾经一度吃不饱穿不暖。让我们把历史的镜头拉回到上世纪六七十年代。

(花江大峡谷)

滔滔不断的花江水见证了一个真实悲壮的故事。美丽的花江大峡谷畔关岭自治县顶云公社陶家山顶,有一块不足一亩的低洼荒草地,四周密林环绕,形状类似古代马灯,故而得名灯盏窝。40多年前,七位黎族农民就是在这儿,演绎了一幕可歌可泣,引领中国农村改革大潮的悲壮之举,创造了震撼中华的顶云经验。

话还得从头说起。那时的顶云公社跟全国绝大多数的农村一样,经济脆弱,景况萧条,农民生计十分艰难。1976年初,刚直胆大的黎族后生陈高宗临危受命,被定于顶云公社陶家寨的父老乡亲推选为生产队长。母亲对刚当上队长的儿子说:“高宗了,大家选你,就是把命交给你了,你要想办法多从地里多刨粮食啊。”

一面是母亲的叮嘱和全寨父老乡亲的重托,一面是宁要社会主义的草,不要资本主义的苗,弄不好会招来滔天大罪。在两难选择之中,陈高宗痛苦地熬过了几个不眠之夜。

干!为了父老乡亲,为了自己,与其饿死不如当个饱死鬼。这位铮铮铁汉最终下定了冒死抗争的决心。

就在这年,陶家寨悄悄实行了包产到组。结果,人均吃粮从原来不到100公斤增加到200多公斤,现金收入也明显增加。包产到组增产了,但是还不能从根本上解决吃饱饭的问题。陈高宗这位被大家称为陈大胆的生产队长,又带领大伙迈向了更为冒险的境地。

(石板井村的“顶云经验”陈列室内)

1977年初,一个寒风凛冽的日子,7位身穿破棉袄的中年黎族汉子,人不知鬼不觉地爬上来陶家山顶的灯盏窝。他们是生产队长陈高宗,副队长陈宗富,队干部李国昌、罗明才、陶天云、罗定尧、罗国明。在极其隐蔽的灯盏窝,他们秘密策划了一件惊天动地的大事——包产到户。

天很冷,灯盏窝很静,只有山下寨子里不时传来的鸡鸣狗叫声。陈高宗虽说是陈大胆,但心里还是砰砰直跳。他向神情紧张的大伙低声宣布:“我们开个会看咋办,去年把地分到组,大家才好过了些,但是还存在一些问题,我和陈宗富商量,分到组不如分到户,今天要大家一起拿拿主意。”

这毕竟是性命攸关的大事,灯盏窝一阵出奇的安静。性格外向的陈宗富忍不住大声说:“这个饭要么不吃,要吃就吃吃个饱。罗国民有些担心,分到户比分到组风险更大,弄不好真要脑壳搬家了。”

(农村新貌·顶云石板井)

陈宗富说:“坐牢也好,枪毙也好,总要大家吃饱饭嘛,全寨子的人都眼巴巴的望着我们七个人了。”罗国明心一行:“到户就到户,分!”李国昌等人也胆气十足:“干!分!”

在当时的社会环境下,他们做好了最坏的准备。陈宗富说:“事情一旦败露风险共担。”他们定下了这样的盟约:队长坐牢了,其他六个人负责他全家人的生活,七个人都坐牢了,七家人由群众照顾。盟约秘密向群众传达后,群众含泪许下诺言,既然你们为了我们吃饱饭担风险,你们真的坐牢了,你们的老小有我们负责。

七个鲜红的手印,以大无畏的精神向极左路线发出了生死宣战。当年的陈宗富唱出了充满悲壮的黎族山歌。

“我们敢闯又敢干,商量就把土地分,不怕流血头落地,吃饱饭来是真情。”就这样,灯盏窝一张普通的牛皮纸,写下了中国历史上第一个田土包产到户的生死盟约。陶家寨农民迈出了历史性的一步。有关资料显示,灯盏窝生死盟约比安徽省凤阳县小岗村打手模搞包产到户提早将近两年时间。

(如今健在的陶天云、陈高忠和陈忠富三位老人)

秋天到了,村外是查纠单干风的严峻形式,田里是金灿灿的稻谷飘香,陶家寨人既心惊胆战又难以抑制喜悦之情。他们早出晚归,抢割抢收,夜里悄悄分粮,家家分了个谷满仓。星星之火可以燎原,陶家寨包产到户吃饱饭的消息迅速在当地悄悄传扬。1978年。在当时的县委书记李清泉和当时负责查纠单干风的县委工作队的暗地支持下,顶云公社有16个生产队勇敢地闯入了包产到组的禁区。

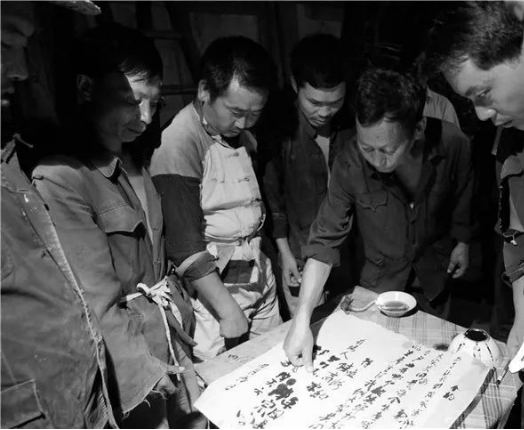

(当年包产到户签字场景)

1978年11月11号,贵州日报刊登了《定产到组姓社不姓资》的文章,肯定了顶云人的做法。然而顶云公社和安徽小岗村的做法却在全国引起长达数年的理论与行动的斗争。一些报刊还发表文章,对包产到户提出了责难。1980年三月,在全国的农村工作座谈会上,顶云的定产到组包产到户再次受到猛烈抨击。一位省委书记指责包产到户是后退是独木桥。时任贵州省委第一书记池必清毫不让步,慷慨陈词:你走你的阳关道,我过我的独木桥。

(改革开放30年顶云摁手印老人合影)

很快,贵州省大批的生产队纷纷大张旗鼓地搞起了定产到组,甚至包产到户。正是在这关键时刻,贵州省委下发了38号文件,明确提出停止纠偏,允许定产到组包产到户。1980年4月,北京传出了邓小平同志划时代的声音,支持贵州等地搞定产到组包产到户。1982年1月1号,中国共产党历史上,第一个关于农村工作的一号文件正式出台,明确肯定包产到户是社会主义集体经济的生产责任制,由此拉开了我国农村改革的大幕。

(当年关岭农村干部开会总结"包产到户"成效的照片 )

40余年弹指一挥间,花江大峡谷涛声依旧,而顶云人早已摆脱饥饿,走进温饱,迈向小康。

40余年沧海桑田,40余年岁月如歌,顶云经验不仅是因为当年灯盏窝那正确的生死抉择,更是一种敢为人先的精神,改革开放的光辉典范。“顶云经验”敢为人先苦干实干的精神,已经成为激励关岭全县上下决战决胜脱贫攻坚的不竭动力。

70年心怀梦想,贵山贵水巨变沧桑

70年奋力追梦,贵州儿女铸就辉煌

中国旗帜跳动着我们的血脉

贵州丰碑镌刻着我们的风采

V-FM106.2贵州都市广播

庆祝新中国成立70周年