酒业动静丨从1920的“禁酒令”看2025的“关税加码”百年轮回下的政策悖论与经济反噬

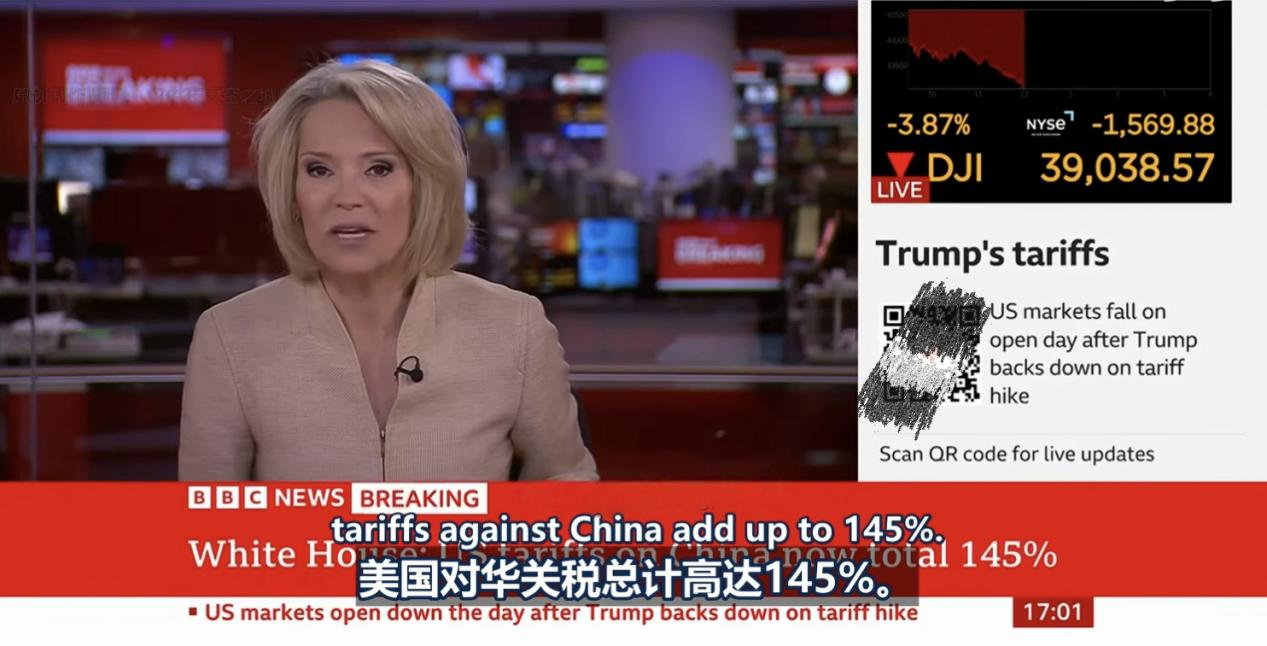

4月2日以来,特朗普政府以“对等关税”为名,宣布对全球多国加征高额关税(中国34%、越南46%、日本24%等),引发全球股市暴跌,市场避险情绪达到顶峰。截至4月10日,美国对华关税加码至145%。

这一场景,让人不禁联想到百年前美国禁酒令的荒诞与挫败——前者试图通过行政强制手段改变经济规律,却最终陷入“政策悖论”,催生非意图后果。从禁酒令到关税战,其随意干预经济背后的逻辑、代价与教训,或成为理解当前全球贸易冲突的一个关键切口。

历史对照:禁酒令的教训与高关税的相似性

1920年1月17日,美国宪法第十八修正案——禁酒法案正式生效。法案规定:

1.凡是制造、售卖、运输酒精含量超过0.5%以上的饮料均属违法。

2.自己在家喝酒不算违法,但与朋友共饮或举行酒宴则属违法。

3.21岁以上的人才能买到酒,并需要出示年龄证明,而且只能到限定的地方购买。

美国禁酒查缉人员在销毁私酿酒

美国禁酒查缉人员在销毁私酿酒

从理论上来说,禁止人们喝酒应该能提升社会整体的治安和道德水平,也能提高生产效率。然而在1920年至1933年间,美国在实施禁酒令的过程中却发现并非如此。

首先,禁酒令不仅没有促成美国社会的稳定和谐,反而带来了黑帮的迅速崛起。据统计,禁酒令催生的非法酒类贸易规模迅速膨胀至数十亿美元,形成庞大的地下经济网络。

黑社会势力借此实现组织化升级,例如芝加哥黑帮教父阿尔·卡彭通过走私烈酒构建犯罪帝国,其年利润高达1亿美元,并通过贿赂政客、警察构建保护伞。犯罪集团甚至发展出跨国走私链条。底特律因毗邻加拿大成为酒水走私枢纽,走私者采用货车底盘、暖水壶等隐蔽方式运输,边境城市演变为犯罪温床。

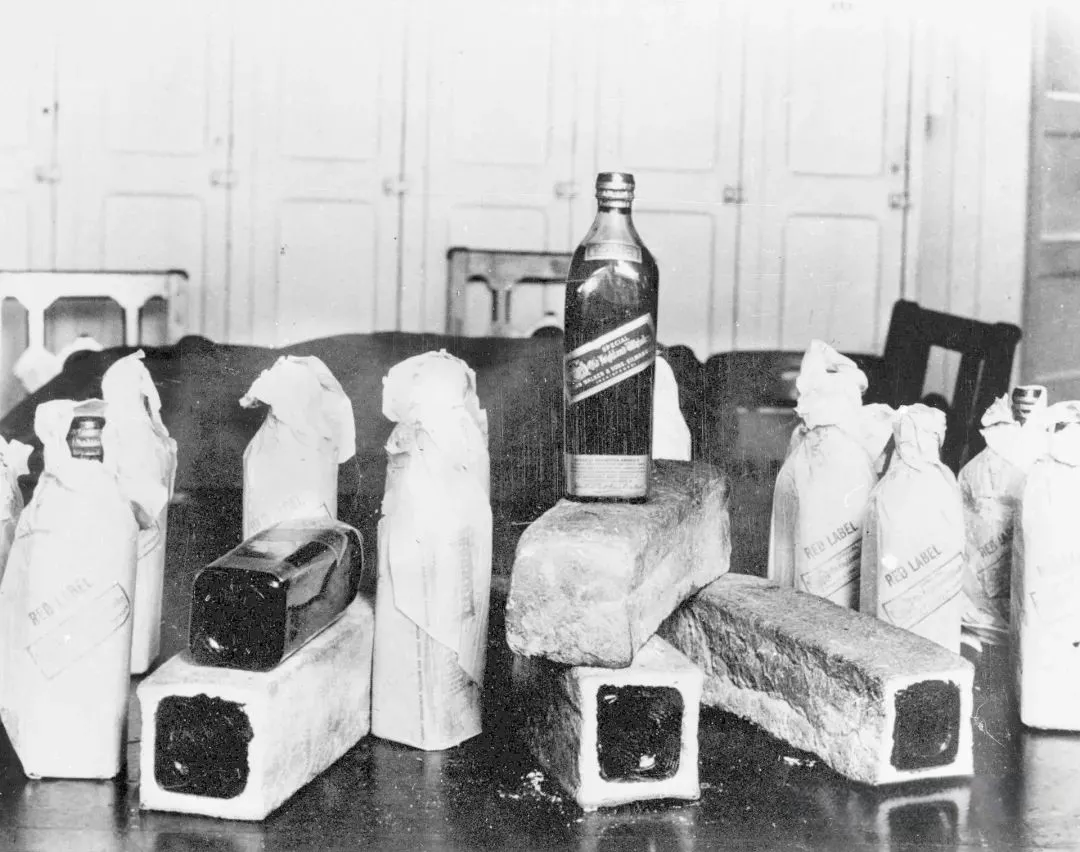

图为1924年6月12日,偷运的苏格兰威士忌被装在掏空的面包里

图为1924年6月12日,偷运的苏格兰威士忌被装在掏空的面包里

在禁酒令执行期间,执法机构也陷入困境。纽约市高峰期出现上万家地下酒吧,门卫通过窥视孔鉴别顾客身份;警察系统受贿率激增,政府内部出现“监守自盗”现象;宗教用酒特许制度被滥用为私酒交易通道;医疗系统同样失守,医生开具威士忌处方量异常增长,部分医师转型为地下酒商。执法成本与非法利润形成悬殊对比。

在经济方面,合法酒类产业遭受毁灭性打击,酿酒业产值萎缩70%,葡萄酒产业因葡萄种植面积缩减濒临崩溃,产业链上下游超10万人失业。与此同时,私酒价格飙升,进一步刺激了黑市交易。这种经济畸形在1929年大萧条中雪上加霜,失业潮与非法经济交织形成恶性循环。在举国低迷的情况下,越来越多人开始呼吁解除禁酒令。

全球连锁反应:供应链与消费成本激增

大卫·李嘉图在其代表作《政治经济学及赋税原理》中提出了比较成本贸易理论(后人称为“比较优势贸易理论”)。理论指出,每个国家都应根据“两利相权取其重,两弊相权取其轻”的原则,集中生产并出口其具有“比较优势”的产品,进口其具有“比较劣势”的产品经济学比较优势原理。

通俗来讲,每个国家以各自具有比较优势的产品相互交换,以达到互利互惠。

以苹果手机产业为例,美国因成本原因在本国产量相对较少,将生产链转移到生产成本相对低的国家,生产成本低的国家得到一定的经济效益和就业岗位,美国消费者则得到相对便宜的手机,双方都可受益。这是基于经济学比较优势原理形成的结果。

然而,在特朗普盲目提高关税后,手机零部件成本上升,苹果公司不得不调整生产计划,暂停国外生产线,并将产业供应链转移。而由于生产成本增加,最终售价也将相应增加,最终这些成本会转嫁到消费者身上。

因此,特朗普盲目提高关税,这不仅无益于提升美国经济发展,同时将损害全球数百万供应商和成千上万消费者的利益。

另一方面,美国的经济政策不稳定影响了全球投资者的信心,股市、汇市等金融市场波动频繁。同时,各国之间的贸易摩擦加剧,贸易的量下降将进一步影响全球经济增长。据报道,自美国加征关税以来,全球贸易增速明显放缓。世界银行前副行长伊恩·戈尔丁曾表示,美国经济衰退或许不需要一年,甚至可能在两个季度后就会发生,这取决于美国政府想要在多大程度上升级高关税。

若美关税政策持续,2025年全球经济增长率也将大幅下滑。

互惠互利:让经济理性重归主导

1933年,美国因大萧条废除禁酒令,酿酒业复苏带动就业与税收;2025年的关税政策亦面临转折:若企业利润下滑、通胀失控,政策回调将成必然。若美国继续滥用“关税武器”,不仅加速自身孤立,更将撕裂多边贸易体系。

历史为鉴,任何以行政强制替代市场规律的政策,终将因经济反噬而调整。正如1933年,禁酒令因经济反噬而废除,关税政策亦需在市场规律倒逼下回调,让经济理性重归主导。