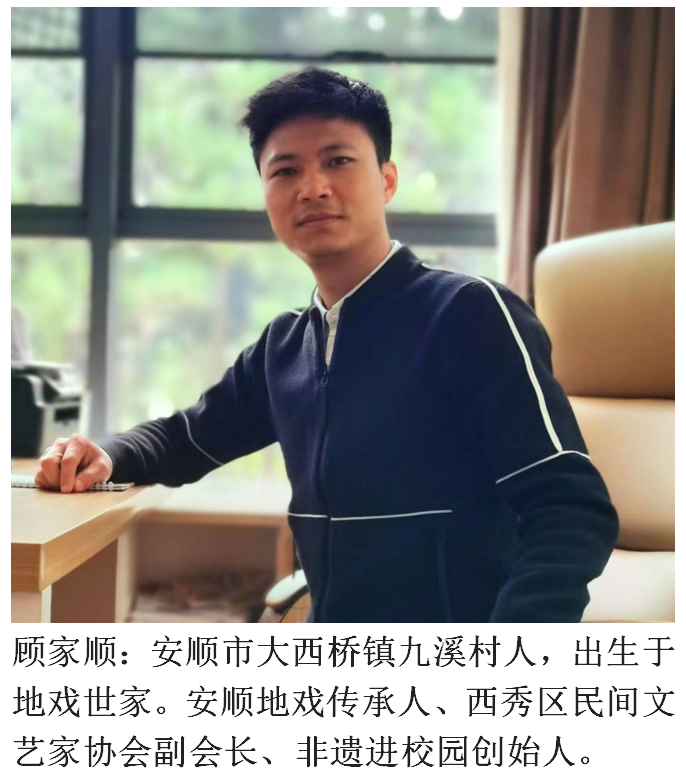

贵州腔调 | 顾家顺:600年,安顺地戏的守望与传承

“奉军令调北征南,五尺道山崖两开;离乡背井豪情壮,忠君爱国守边关……”

这段“调北征南”的唱词,安顺地戏传承人顾家顺已经记不清唱了多少次,伴随这古老又年轻的唱腔,顾家顺仿佛带领大家穿越600年,领略忠义仁勇的古风以及传统戏剧的神奇与魅力。

(视频来源:安顺西秀区融媒体中心 栾迪拍摄)

一锣一鼓伴奏,一人领唱众人伴和,安顺地戏有着高亢而乡土气息浓郁的弋阳老腔余韵,是明朝初朱元璋“调北征南”时由军队带入安顺并发展起来,这块土地上就有了“屯堡人”,地戏也就随之而来了。这传承了600年的古老戏种,被称为“中国戏剧活化石”,至今仍流行于安顺民间。2006年,被列入首批国家级非物质文化遗产名录。

37岁的顾家顺微信头像是一个正在表演地戏的面具脸孔。顾家顺说:“2016年《国家地理杂志》来采访地戏,在村寨里面拍摄的这张照片,照片中的人就是自己,这是安顺地戏第二次登上国家地理杂志,第一次是爷爷还在世的时候,所以对我来说,有着特别的意义。”

安顺地戏所演的三十来部大戏上至商周,下至明朝,都是金戈铁马的征战故事,和赞美忠义、颂扬报国的忠臣良将。在顾家顺看来,“忠、义、仁、勇”这四个字,不仅写在戏文里,也刻在了他们的心里。

顾家顺说:“地戏是屯堡人独有的一种头戴木刻假面的传统民间戏剧。头戴面具主要是体现敌我双方的人物的区分,生动明快、性格突出。例如,少将眉毛似根箭,女将眉毛似根线,武将眉毛烈如焰。其余道人、杂扮、动物在注重外形特征的同时,突出其精气,形神兼备,韵味无穷。”

安顺地戏音乐粗犷,伴奏简单,正适合在旷野演出。由于它的演出地点设在山寨中的空坝或小前坡地,故而得名"地戏"。顾家顺就是当年最小的一批地戏迷之一,也是第二批国家级非物质文化遗产项目安顺地戏代表性传承人顾子炎之孙。

顾家顺9岁就开始跟着爷爷学地戏,对于屯堡人来说,跳地戏是一件神圣的事情,只有品德秉性兼备的人,才能学跳地戏。爷爷说:“安顺地戏是老祖宗留下的,是屯堡人的魂,不能丢。地戏它是活态的,你得好好把它传承下去。”从小跟着爷爷们到处演出的他,往往会扮演开场的“打小童”。在他的记忆里,只要写着地戏表演通知的大红纸往村口一贴,村里人就会全村出动,把现场围得里三层外三层。

顾家顺的爷爷顾子炎和袁继云一个跳李世民,一个跳尉迟恭,是当年地戏队里的“老骨干”。即便没有任何经济利益,两位老人对待地戏表演也是容不得半点马虎。就为了一个尉迟恭他上来的那一步这个衣服他要怎么脱,鞭要怎么拿,讨论了两个晚上。他们那时候就把地戏当成最大的娱乐方式,而且是村寨与村寨的交流方式。

作为安顺地戏传承人,2013年到现在,顾家顺一直致力于推进安顺地戏进校园、进乡村、进景区。积极给学生们普及地戏的相关知识,其中不少已经和他一起去表演,在这个过程中,越来越多的年轻人心里也渐渐萌生出对于屯堡文化的自信和作为屯堡人的自豪感。

谈到安顺地戏的传承与创新,顾家顺说:“现在正打算拍摄一组短视频,用年轻人喜闻乐见的形式呈现传统戏剧。心里面有一种使命吧,祖辈传下来的东西不能丢,我要把这面大旗给扛上,把我所知道的地戏知识传播给大家,让大家更多地了解原来屯堡有地戏,地戏的背后还有这么多故事。”

地戏,成了安顺屯堡人在漫长岁月中世代固守的精神家园,在数百年历史变迁中,被贵州这片山水保留下来。即便在现代文明的冲击下,安顺地戏的喧嚣热闹不复往常,依然有一代又一代的屯堡人毅然扛起这面“忠义仁勇”的大旗,竭力留住风雨六百年的文化符号。

因为有了像顾家顺这样的传承人,九溪这片悠久的屯堡土地上,依然会不时响起地戏古老的弋阳唱腔……