贵州文化老人丨画家宋吟可中年、耄年“图变”

画家宋吟可先生一生从未提过“变法”问题,但纵观先生作品却存在着中年和耄耋之年的两次重大变化,笔者暂谓之“图变”。两次“图变”,都给宋吟可先生人生和艺术带来重大影响,一次是五十岁以后的“中年图变”,一次是七、八十岁以后的“耄年图变”。

本文试就宋吟可先生中、耄年“图变”进行论析,探讨先生在传统国画艺术上的继承和发展的脉络。

一、早年概述

宋吟可先生早年从事国画工笔人物,于40年代以后,已初具个人风貌。其工笔仕女在黔、桂、川、滇地区已很有影响,有很高的知名度和威望。先生能够取得如此成就,与他在坎坷的人生道途奋力拼搏,进取向上分不开。

1902年,宋吟可先生生于江苏南京,当时正是满清王朝处于风雨飘摇之时。16岁时,由于家境困难,他被迫到上海学徒,在商务印书馆绘图室作练习生,学习绘制卫生解剖挂图。为着生计,还画过月份牌、招牌广告等。宋吟可先生日后并不讳言自己事业上的成就,如制作细腻洁净的工笔人物画,是得力于在上海的一段月份牌的绘制生活;准确的人物结构,是得力于早年的卫生解剖挂图的制作。40年代定居贵阳后,先生还为贵阳烟厂老间设计过烟盒商标。

先生早年国画作品,多为仕女、神佛等古装人物。从取材到设色制作,都很能掌握分寸,既注意欣赏者的喜好要求,又不失个人的艺术追求,并未落入低俗之格。

如果深入剖析先生思想,其爱国热情和忧国忧民思想,还是占主导地位。1942年,宋吟可先生在桂林举办个人画展,展出《壮士磨剑图》《屈子行吟图》《王昭君》《霸王别姬》等充满爱国主义激情的作品,由此可见其思想的主流。展出深得柳亚子、田汉、张安治等文化人士的大力夸赞,并著文作诗高度评价。先生逝世前,著名画家和艺术教育家张安治先生还赠诗回忆这段生活:

忆昔西窗剪烛时,

金陵旧梦说相思。

行吟屈子今犹在,

爱国传神诵楚辞。

二、应时而生“中年图变”

1945年初,宋吟可先生从广西到贵州,定居贵阳。正值壮年的他对事业的强烈上进心,意欲寻求达到更高的境界。随着社会的大变革,先生“中年图变”正应时而生,促进了先生“中年图变”的艺术实践活动。

1951年,贵州人民出版社成立,宋吟可先生即担任该社美术编辑组组长。在新的环境里,第一次接触马克思主义文艺理论油然而生新鲜感,让他迫切地想到生产第一线,去画年画,画门画,作群众文化普及工作。至1953年,先生多次下乡收集素材,体验生活,画出连环画三十多套,收集速写千余幅。他参加的省文联协会年画集体创作,为贵州夺得文化部年画评奖的集体一等奖。

新的创作方向和方法开始注入宋吟可先生的艺术生涯,过去弱不禁风的古装仕女,已为生产中的劳动妇女所代替;过去仙佛神人,也为各类的农民形象所取代。第二届全国美术展,宋吟可先生第一次用新的创作方法,将深入生活的感受融入画作,创作了新国画工笔人物画《妈妈,你看我在开拖拉机》,用具体画幅回答了传统国画能够为现实服务的争论。在展览会上,该作品得到了一致的好评,被中国美术馆收藏。

之后近10年的艺术创作实践活动,是先生取得成就的十年。他用国画新技法创作的民族生活小品,积累了丰富的经验,是先生“中年图变”的高峰。此外,在创作大型主题性创作和历史题材创作上,先生也取得了一定的成果。

1951年到1957年,宋吟可先生在担任贵州人民出版社美术编辑组组长期间,由他亲自绘制或经他修改出版了数10种反映历史题材和现实斗争的画册,如《活捉匪首曹绍华》《孙占元和易才学》《独臂英雄李安家》《擒匪记》等。其中,他绘图的连环画册《红军家属陈大妈》获得了西南地区文艺作品一等奖。

宋吟可先生的“中年图变”,在继承和发展传统的中国画艺术的创新上,走出了一条康庄大道。

三、“耄年图变”先生艺术的高峰

由于宋吟可先生的国画功底雄厚,下笔雄阔,劲道苍古,概括凝练,一扫昔日柔弱秀美之气,显出洒脱豪放的新风。或梅菊、或藤牛、或猫鸡、或鸬鹚、或苍鹰,以至昔日的仕女古装,仙佛神人,民族小品,都重新拾起,进行再加工、再创造,让其再展新姿。

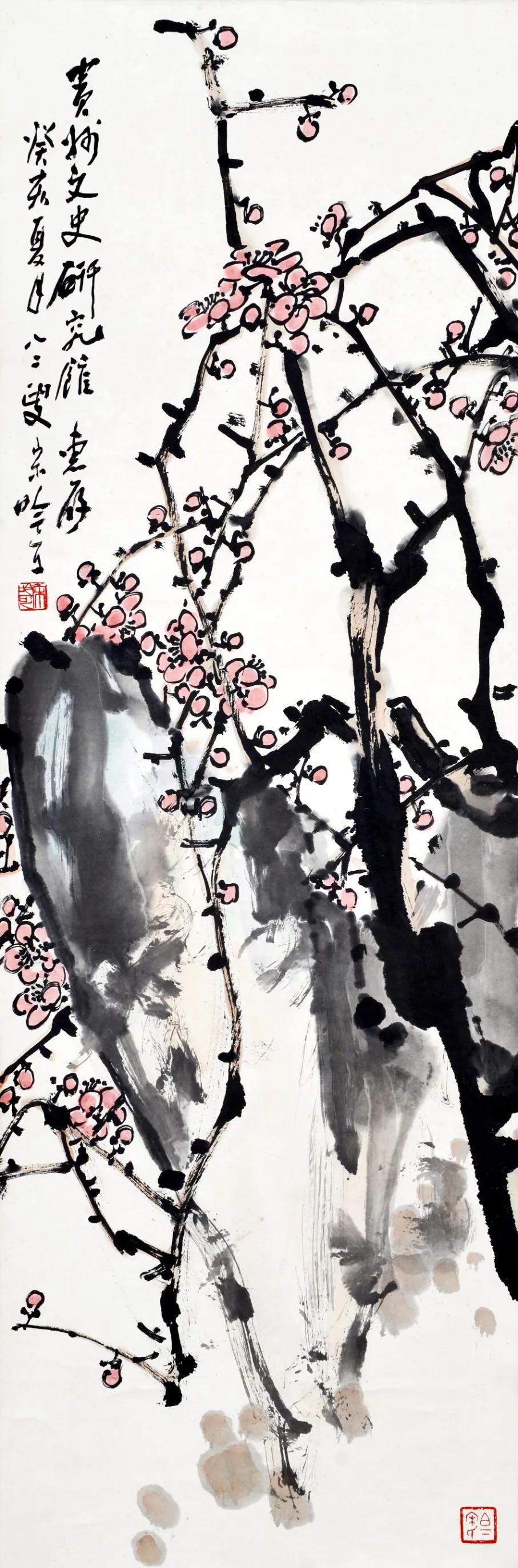

宋吟可 《梅花》

宋吟可 《梅花》

画梅,宋吟可是先生“耄年图变”的主要突破口。先生画梅讲究形式,穿插得体。看老干,虬如苍龙,樛曲万状,皱鳞苔藓,铁骨铮铮;观新枝,如锷如剑,枝梢挺拔向上,直刺苍穹蓝天。大雪隆冬,地冻天寒,枝梢横斜,朵朵寒梅或含或放,净洁如玉,四溢馨香。并常借诗题署:“但愿天风吹得远,家家门巷尽成春”,表达自己的胸臆。先生的梅作,从内容到形式都达到炉火纯青境界,是先生一生艺术的高峰。

画牛,也是宋吟可先生“耄年图变”的主要表现题材。且不言“俯首甘为孺子牛”的寓意,只言其艺术处理,先生深悟传统画理中的“虚无之道”“无画处需有画”的哲理。先生画牛从不染水,“画中之白正是画中之画,也即画外之画也”。与李可染先生的牛作,各有千秋。李可染先生之“牛”,质朴憨厚;宋吟可先生之“牛”,则更为灵动。两位先生的“牛”,都达到了很高的艺术境界,给人留下了深刻的印象。

先生晚年人物小品和仕女仙佛,虽是昔日题材或构图的重复,却是耄耋之年的再创造,亦较早、中年有很大的突破。且看1949年之《八仙图》与1984年之《醉仙图》,构图完全一样,比较笔墨表现效果,前图属小写意,笔法较为单纯,后图却是十足的大写意,非常讲究笔意,豁达大气,表现自如,很讲笔法中的“留”“缩”“顿”“涩”“逆”的变换。

宋吟可先生“耄年图变”是人生的最后冲刺,在艺术上体现了先生的精进不止。“耄年图变”的成就,是先生一生艺术高峰的体现。

作者介绍:

杨抱林,苗族,1936年生,贵州天柱县人。国家一级美术师,贵州国画院任专职画家、人物画创作室主任、艺委会副主任,贵州省文史研究馆馆员。自幼喜欢绘画,师从宋吟可、王渔父、孟光涛、方小石等名师,学习传统中国画。作品多次参加全国大型书画展并获奖,其中,版画《石坚不如意志坚》入选第三届全国版画展,《东边日出西边雨》获国庆35周年美展奖,《龙舟竞渡》获中国少数民族美展银奖等。出版著作有《杨抱林画集》《牧歌堂诗印随笔》《道学惠林书画集》等。获中国美术家协会、中国少数民族美术促进会授予“民族杰出美术家”称号。