裂变· 艺术十日谈丨边巴次仁X南方:这是一次最最漫长的告别

为了和艺术相遇

我们仍可在对话中行进

《裂变 艺术十日谈》

倾听一些与艺术有关的声音

边巴次仁X南方

第八日:这是一次最最漫长的告别

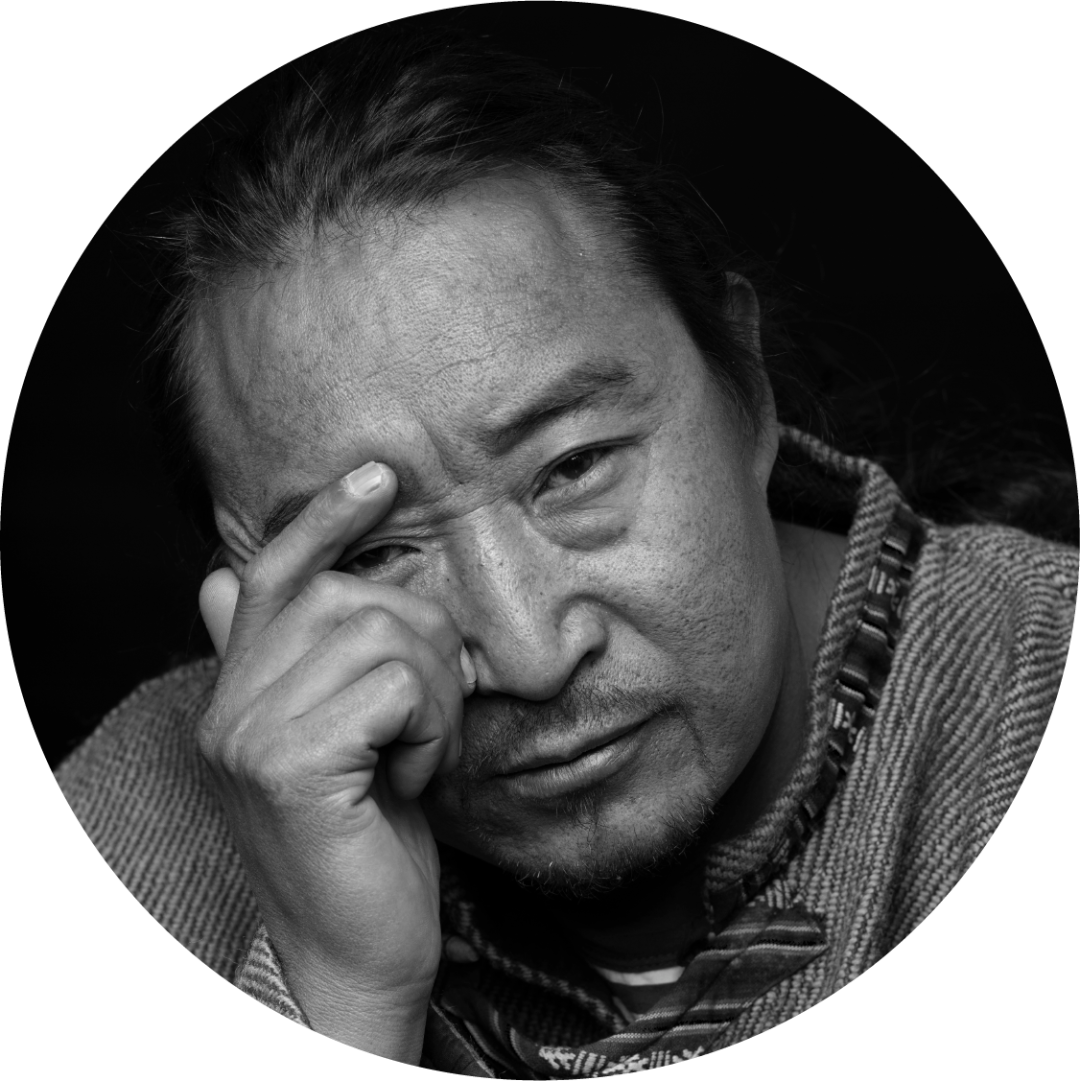

边巴

【1】

边巴次仁,藏族,1974年生于西藏拉萨市堆龙德庆县,先后就读于安徽合肥师范学院、河北师范大学,2013年毕业于西藏大学艺术学院获艺术硕士学位,作品涉及绘画,影像,行为,装置,拼贴等多种形式。2003年联合创办“更堆群培艺术家工作室”,并参展《烈日西藏》北京,《以身观身中国行为艺术文献展》澳门,《此时西藏》北京,《中国独立品格提名展》北京,南京,广西,《一起游牧》北京,《通过镜头》边巴作品展,纽约,《超融体》成都双年展等

【2】

2022年贵州省博物馆“裂变—数字艺术的全球化浪潮”

展览作品:《最后的春耕》

作品阐释:

这张图片中所包含的是作品《最后的春耕》 中涉及的农具部分,我绘制了一些出现于机械化前的生产工具。这些工具都曾在我家出现过,只是在我家地区经历了城市化以后,这些农具就从我们家消失了。在此之后,再也没有人使用这些农具,生活也不再与它们相关。

随着城市的扩张,我们村的全部农田有了新的用途。面对着即将失去的土地总觉得有好多话要讲,却不知从何说起。《最后的春耕》是一个家庭变迁史,也是一个世代务农的家庭对他们赖以生存的土地举行的告别仪式。2016年开春,我带着全家老小,在即将改作他用青稞地上耕了最后一次地。并全程用影像记录下来,在耕地结束时我们兄弟三人每家装了一袋土作为纪念,从此告别了世代耕种的土地。

【3】边巴次仁其他作品

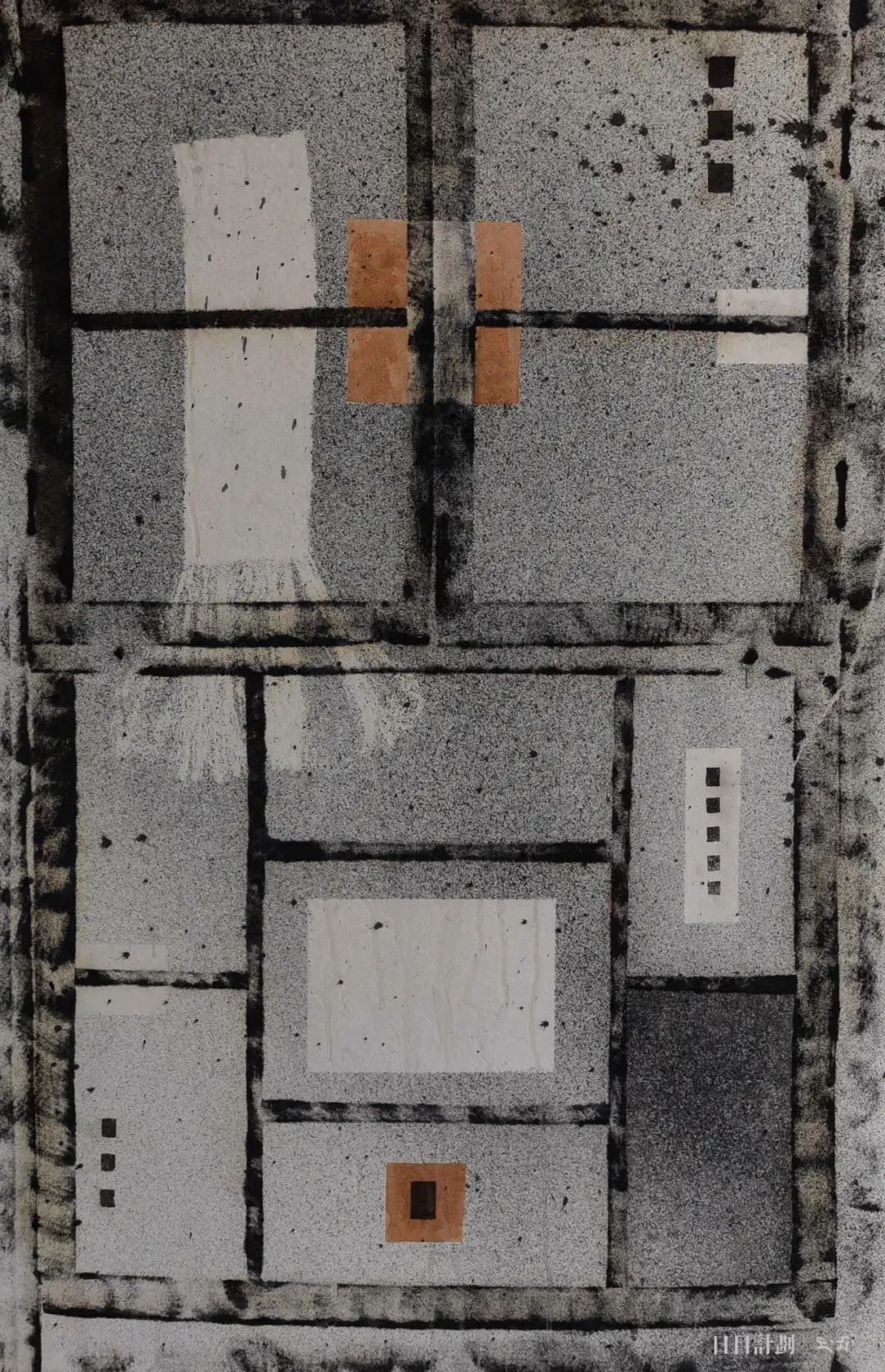

《窗》系列作品

边巴说:

系列作品《窗》也与我要搬到山上住有某种程度的关联。它们都带在讲述失去传统的淡淡忧伤。

《窗》正是我在之前提到的那片半山腰上的老村庄中得来的灵感。每次去看这些村庄的时候,都会注意到那些老藏式的木制结构窗户。

现在的窗户都用铝合金作为材料了,因此我对过去的木制窗框感到不舍。我便把窗框拓了下来,并以影像记录下拓印的过程。拓印这一方式,使得窗框的很多痕迹和细节得以保留。

贵州首个国际数字艺术的顶级展览

《裂变·数字艺术的全球化浪潮》

4月30日——8月31日

贵州省博物馆正在展览中

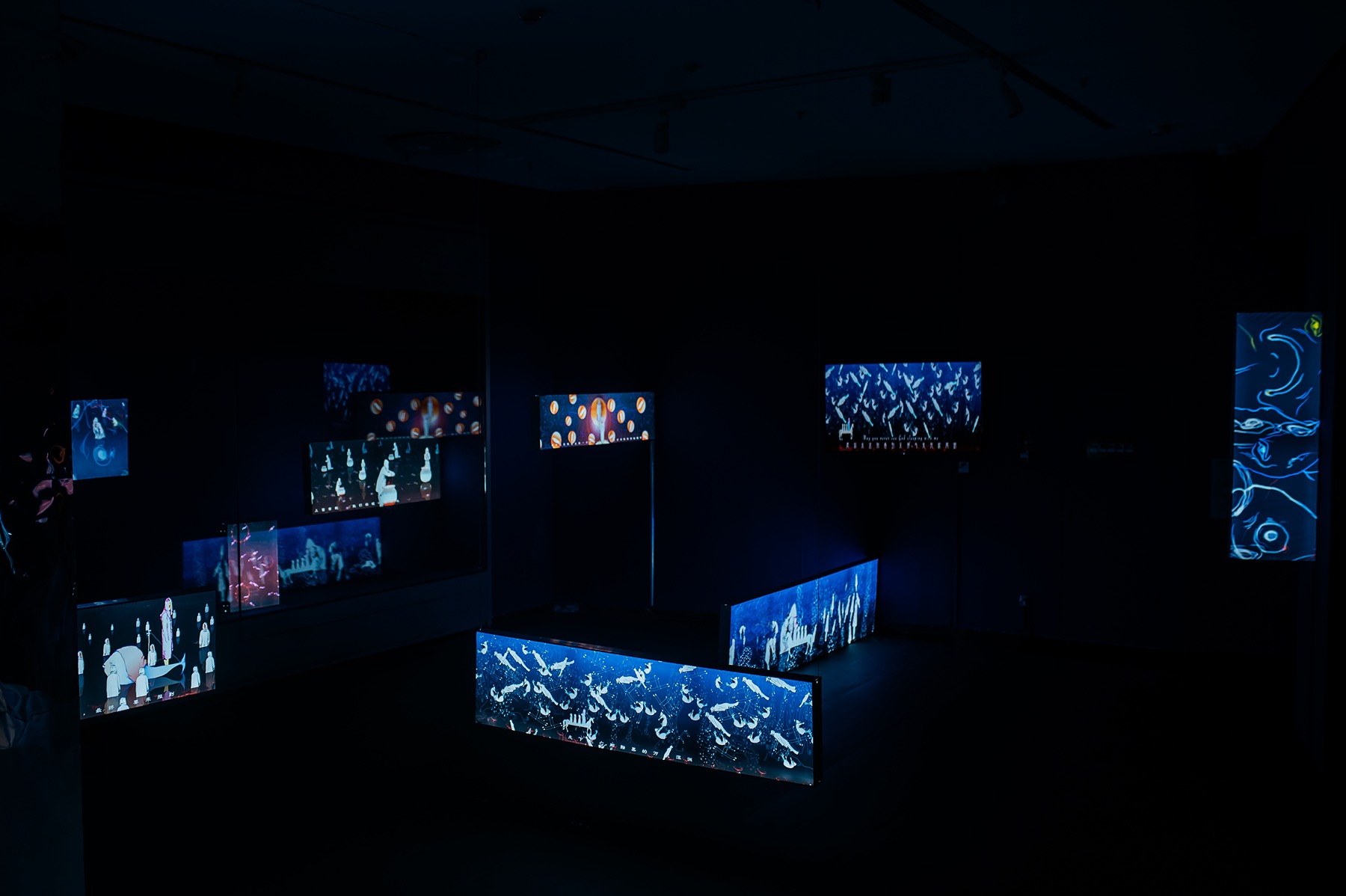

《裂变-数字艺术的全球化浪潮》展览是从全球化数字艺术的思想和方法入手,是一次具有学术性、公众性、本土化、国际化的科技艺术项目,该展是贵州首次国际数字艺术的顶级展览。其中涵盖了卡塞尔文献展、威尼斯双年展、奥地利林兹艺术节等参展艺术家的重要艺术家作品。不仅是一次全球数字艺术的峰会,更是对中国数字艺术教育、科研、生产的一次重要事件,也是一次国际化与本土化的实践项目。

本次展览分为四个单元:

• 古物新生:考古学与数字艺术的融合

• 后生命意向:人与自然、社会、科技的连接

• 合成人间 : 虚拟现实与现实人间的关联

• 算法图像 : 数字艺术的意义

展览亮点

(一)本次展览是贵州当代艺术史上第一个涵盖全球化数字影像和多媒体浪潮的国际化的大型学术展览。

(二)本次展览是汇集全球10个国家和地区的44位重要数字媒体艺术家的展览,其中有参加过威尼斯双年展和卡塞尔文献展的艺术家七位,这也是代表全球顶级影像和数字艺术的国际峰会。

(三)本次展览有来自全球重要的影像艺术家参展,影像和数字艺术占参展作品的50%,是本次展览的重点,也是与贵州省博物馆的积极对话。

(四)本次展览是一个数字科技+艺术的国际“饕餮盛宴”,该展是贵州具有国际品质的新媒体艺术事件和网红打卡热点, 沉浸式的观展体验,成为本次展览的一大亮点。

展览场地:贵州省博物馆

《裂变》是一次数字艺术国际化的虚拟时空会面;是一次数字艺术从媒体实验室走向公共场域的实践;是全球化数字艺术与贵州博物馆的一次“核聚变”实验项目;是全球化时代科技迅猛发展的时代症候,也是巨变时刻文明交汇的缩影。这场饕餮盛宴,值得你的驻足!

策展人

Birgitta Hosea| 英国创意艺术大学教授,博士生导师。

张小涛 | 1970 年生于中国重庆,1996 年毕业于四川美术学院油画系,2010 年创建四川美术学院新媒体艺术系,2016 年博士毕业于中央美术学院,现居住于北京,张小涛是中国新锐绘画与新媒体艺术的代表人物。

李飞 | 1976年生于云南昌宁,毕业于四川大学考古系,史学博士,研究馆员。贵州省博物馆馆长。

购票扫描以下二维码

支付宝-贵州省博物馆展览购买二维码

小程序-展览购票二维码

美团购票二维码