疫情之下,多少亲子关系输在了这个问题 | 《爱聆听》节目回放

主持人:悠扬

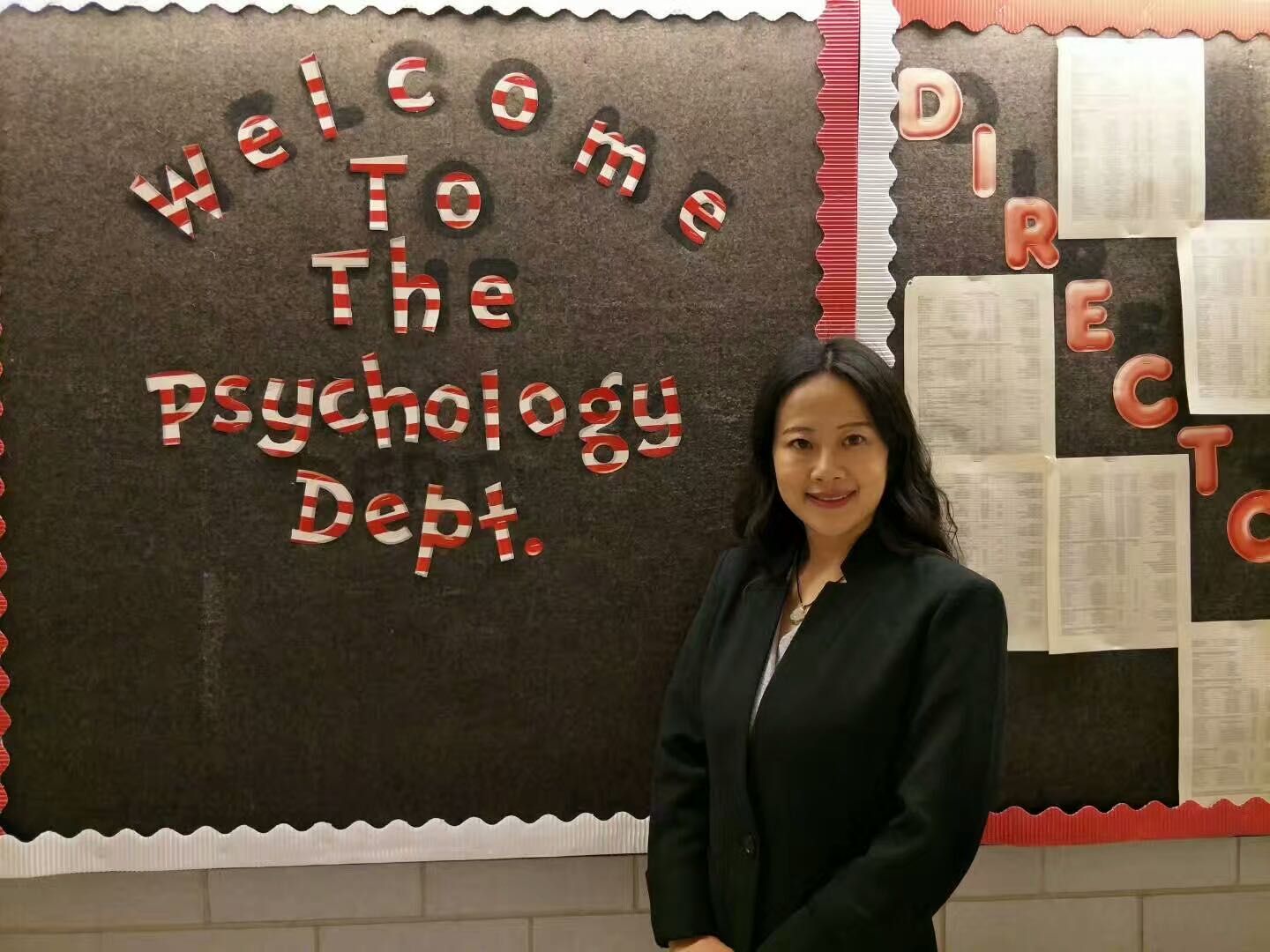

嘉宾:周亚娟,贵州财经大学副教授,心理学博士,硕士研究生导师,2017—2018年度美国休斯敦大学高级访问学者,贵州省家庭教育省级骨干教师,CBT认知行为治疗师。

疫情之下,父母和孩子们亲密相处的时间大大增加,但并不是每个家庭都是“母慈子孝”的和谐,我们看到了更多的亲子冲突。最根本的原因是家庭的边界和规则出现了问题。

本期节目我们一起来探讨如何与孩子建立健康的家庭边界?

《爱聆听》节目回放

00:00 / -悠扬:周教授,您好!

周亚娟:主持人你好,贵州广播电视台综合广播的听众朋友大家好!

悠扬:什么是家庭边界?

周亚娟:边界按我的理解就是界限。界限是家庭治疗的重要概念,是指家庭体系中个体间的亲密度、独立性、及上下层次和权力的分化。界限是维系家庭中个体或团体完整性的重要的条件。家庭界限可以分为内部界限和外部界限。我们这里谈的是家庭内部界限。

亲子间的界限表现主要有三类:僵化的界限,松散的界限,清晰的界限。

“僵化的界限”是指父母与子女间的距离过于独立和疏离,父母与子女间很少有情感上的沟通和思想上的交流,长辈和小辈的层次分别过于突出,导致大多时候子女对父母是一种“畏惧感”,子女不敢向父母表达自己的真实情感或想法。

中国特色的亲子间僵化的界限表现在:

交流内容狭窄,聚焦学习;

以责任为借口在父母与子女之间设置屏障;

交流的方向以问题为导向;

把“孝道”作为借口,过度的强调孝敬和尊重长辈;

父母把养育和教育孩子的责任完全推卸给双方的父母。

“松散的界限”是指父母与子女间的层次分级及责任过于模糊,家庭的序位不明确或颠倒。具体表现为:

父母与子女平起平坐;

家庭缺乏家规和纪律,缺乏传统;

每个家庭成员个体缺乏自我意识,情感及物质上的隐私;

父母与爷爷奶奶、外公外婆之间没有清晰的界限。

“清晰的界限”是指父母与孩子间互相尊重彼此的个性和需要,同时拥有亲子间的亲密感、归属感,父母保持在家中的权威和领导力,但又不强势地把父母的期待强加于孩子身上;父母给孩子提供引导,发掘并培养孩子终身具有的才能和喜好。

悠扬:我们总觉得孩子什么也不懂,他是我的孩子他就该听我的,这样的认知有问题吗?该如何认识这种关系?如何做真实的父母?

周亚娟:这种认知肯定有问题的,因为我们把孩子当成自己的所有物,当成自己的私有财产,可以对孩子为所欲为,却不尊重孩子是一个独立个体这个基本的事实。

在这里我想谈谈关于父母和孩子的关系,哲学家叔本华认为:人与人之间需要保持适当的距离,太近了会彼此刺痛,太远了又会感受不到温暖。

我想把黎巴嫩著名诗人纪伯伦作品《你的儿女其实不是你的》中的诗句分享给大家:

你的儿女,其实不是你的儿女。

他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子。

他们借助你来到这世界,却非因你而来。

他们在你身旁,却并不属于你。

你可以给予他们的是你的爱,却不是你的想法,因为他们有自己的思想。

你可以庇护的是他们的身体,却不是他们的灵魂;

因为他们的灵魂属于明天,属于你做梦也无法到达的明天,你可以拼尽全力,变得像他们一样,却不要让他们变得和你一样。

为人父母如何做真实的父母?我的建议是我们不要做100分的父母,因为100分的完美父母是不存在的,孩子也不可能是完美的。放下100分的苛求,我们就可以放下做父母的过度焦虑,对孩子的过度要求。但我们要做足够努力的父母,要做敢于纠错的父母,敢于改变的父母,敢于成长的父母。

悠扬:怎么建立规则?父母自己要遵守什么原则?

周亚娟:规则的建立就像我们在制定的目标一样,要立足于现实,要可以实现。另外要求的对象是孩子,规则的制定要和孩子沟通,不能家长单方面的决定,或者超过孩子的能力范围。

例如:家长希望孩子专心学习,但不能一天除了学习就没有娱乐;家长看见别人家的孩子主动学习,完成的作业速度快,效果好,就希望自己的孩子变成一样的。却不考虑孩子的基础,或者别的家长之前陪伴养成的好习惯,照搬要求,却不灵活处理具体情况。

父母在制订规则时要遵循的原则是:尊重,理解,诚信。

悠扬:针对9岁的孩子,以行为和情绪为例,父母应该怎样守好边界?

周亚娟:我的孩子正好在这个年龄阶段,老百姓爱说8、9岁的孩子是“猪狗都嫌”的年龄,因为这个年龄段的孩子从思维发展有一定的弹性,独立性和自主性增强,希望从父母争取到更多的自由和权利,对父母的反叛增多。所以表现与以往不同。

父母应该怎样守好边界?我的理解是所有的教育不要以牺牲亲子关系为代价。边界也好,规则也好,要想完成就要建立在和谐的亲子关系基础上,亲子关系安全,亲子边界清晰,我们就可以培养出社会化程度好的孩子,也就是所谓的自信、乐观、独立、坚强、诚信、勇敢的品质。

例如我的孩子写作业拖延,完成作业不认真。过去我尝试了很多方法,最后收效甚微。最后,是通过借力孩子的班主任来帮助我解决这个问题。因为这个时候在孩子心中的权威是他的老师,即使我是一名大学老师,是一名心理学的博士,他也不一定认可。父母的多重角色,让孩子对你说的话或者规定的要求在执行上有折扣。但如何和班主任或者孩子认可的人保持沟通,又是我们父母要去做的工作。

我用这个事例是想说明即使我们是老师,甚至是直接面对孩子的小学老师,也需要不断学习,尝试合适孩子的方法,对他们多些耐心,也适当放下我们的焦虑,让孩子去接受他自己的成长需要面对的挫折。

守好边界的父母首先要自己做好榜样,说话算话;

第二不要拿自己的孩子和别人的孩子去盲目比较;

第三,温和而坚定;

第四,学会借力;

第五,不断学习寻求最好的方法。

悠扬:边界的设立跟父母自身价值观有关,跟家庭文化有关。您认为父母如何自我提升?

周亚娟:边界设立与父母自身价值观有关和家庭文化有关。就像这一次疫情中我们看到的钟南山院士的家,无数网友在看到钟院士朴素甚至显得简陋的家而惊呆了,但我们也看到了钟院士家的水果盘是奖杯,我们看到了钟院士以80多岁的高龄,在和国外专家学者交流时全程用英文,看到了科学家的担当。所以他的一双儿女在接受采访时说,父母就是自己的榜样。

父母如何自我提升?

首先要有意识,我们是第一次当父母,我们从没有想过除了当父母还要当老师。在疫情中我们身兼数职,除了工作,还得管孩子的生活和学习,我们都要面临很多新情况新问题,但只要我们保持学习状态。

第二,先管理好父母自己的情绪,学会情绪管理方法。

第三,家长要帮助孩子用好电子产品。对于小学生,家长可以参与电子产品的使用规划管理,跟孩子商量和明确好上课需要使用电子产品的时间,课后尽量不使用电子产品,除非作业需要通过电子产品完成

第四,创设合适的学习环境。帮助孩子调动学习驱动力,如果其他家人都在休闲玩耍,孩子也很难静下心来学习,因此创设合适的学习环境很重要。比如,减少房间里的干扰物,确保学习时间家人不打扰。例如我会按时让孩子起床上课,不听回放;让孩子不穿睡衣上课,增加仪式感等等。

悠扬:您认为,一个共同成长,相互滋养,温暖的家庭应该是什么样子?

周亚娟:一个共同成长,相互滋养,温暖的家庭是一个有“爱”的地方。在这里爸爸是爸爸,有担当有责任;妈妈是妈妈,有关爱有温暖;孩子是孩子,有天真有努力。

我们的家或许没有锦衣玉食,但一定不缺乏爱和成长,一定是一个安全的港湾,无论孩子表现好或者不尽人意,他都愿意待在这里。最后,即使孩子不是那个人人点赞的别人家的孩子,我们其实也只是普普通通的父母,也不是所谓的“别人家的父母”,让我们在这个有爱的家里共同学习共同成长,成为最努力的父母和孩子。

《爱聆听》是贵州广播电视台综合广播的一档心理疗愈互动节目。节目通过两种方式互动,每周五13:05——14:00,听众通过直播热线0851—85986946参与节目,关注“爱聆听工作室”微信公众号搜索“爱聆听工作室”拼音首字母也可后台留言。