青春邂逅苗王城|铜仁幼儿师专“向阳花开·一路‘铜’行”实践团,解锁苗族文化密码

7月10日,铜仁幼儿师范高等专科学校“向阳花开·一路‘铜’行”马克思主义教学部志愿服务实践团走进贵州省铜仁市松桃苗族自治县薅菜村的4A级景区苗王城,开展以“揭开神秘古寨文化的独特面纱”为主题的实践活动。此次活动旨在通过实地走访,让团队成员深入了解苗族历史文化、民俗风情与传统艺术,进一步增强民族文化认同感。

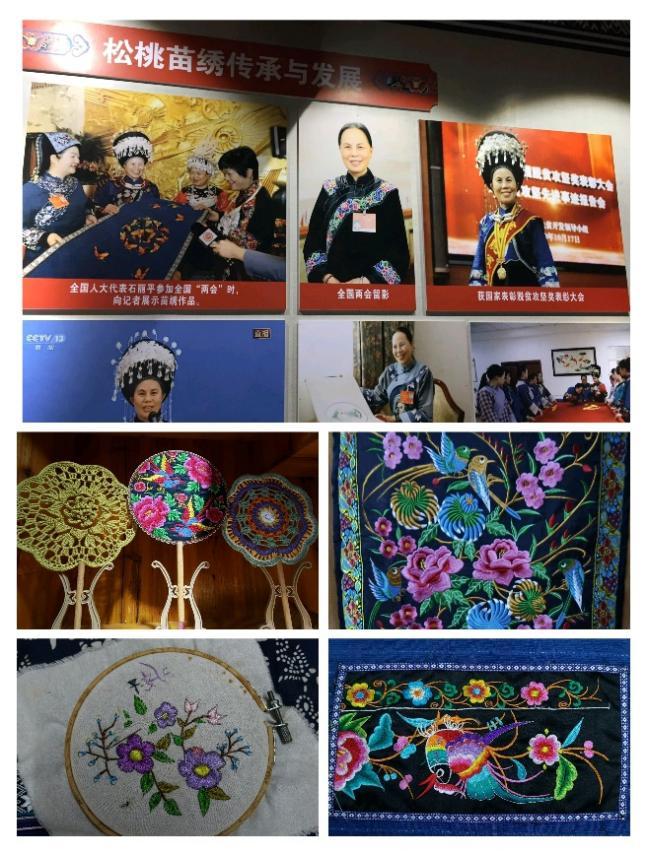

针法艺术:苗绣背后的文化密码

实践团成员踏入苗王城非遗展示馆,映入眼帘的便是展柜里一条缀满银饰的苗绣作品——帐檐,静静铺展在蓝白相间的蜡染台面上,成为目光难以逃离的焦点,帐檐以古朴棕褐布料为底,其上,花鸟图案经由彩线绣制,生动鲜活,似要振翅、绽露芬芳。实践团的成员们被这精美的苗绣深深吸引,纷纷表示想亲手尝试制作苗绣。巧的是,在苗王城,大家发现当地的手工作坊提供苗绣体验项目,而展柜中帐檐上那些灵动的花鸟图案,便成了大家可以直接借鉴实践的元素,大家都跃跃欲试,想要用彩线将这些美好图案复刻在布料上。成员们捻着彩线穿梭在素布之间,她们原以为照着图案绣制不过是简单的模仿,可当针脚歪歪扭扭、配色总差几分神韵时,才真正懂了苗绣里藏着的耐心与深情。原来传承,就是这样在笨拙的尝试里,悄悄接稳了前辈递来的接力棒。

(苗王城非遗展示馆内的苗绣作品展示)

(苗王城非遗展示馆内的苗绣作品展示)

(实践团成员尝试苗绣)

(实践团成员尝试苗绣)

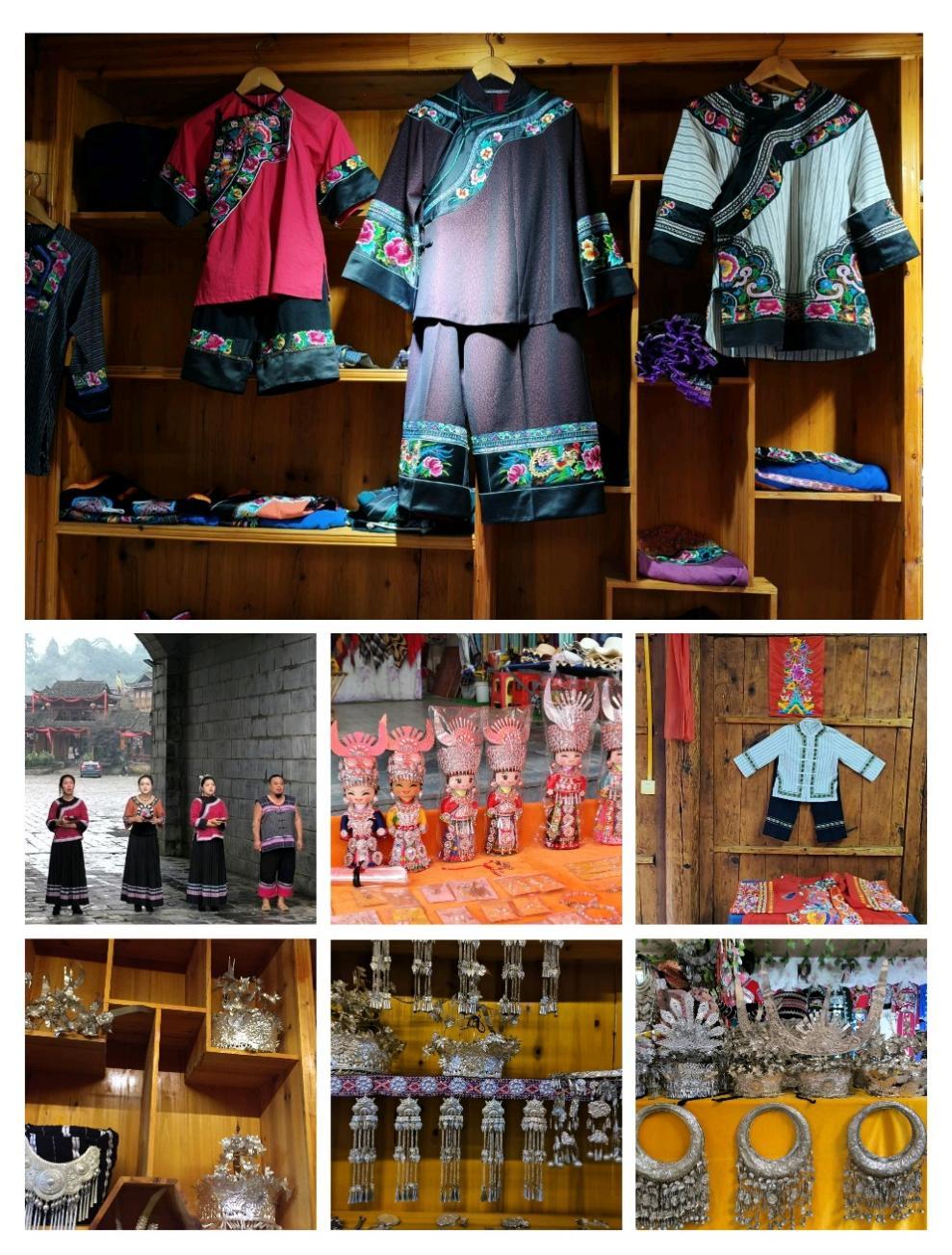

锦绣霓裳:苗族服饰的斑斓世界

走进苗王城,入眼的便是各种各样、绚丽多彩的苗族服饰。当苗族姑娘款步而来,一场独属于服饰的交响乐便悄然奏响,百褶裙的绸缎相互摩挲,颈间宽大的银项圈与胸前银锁轻碰,头饰上银片、银鸟随着步伐微微颤动,似把苗家的灵动与古朴,都揉进这细碎的声响里,每一下轻晃,都是民族风情的鲜活注脚 。众人不由得发出一声声惊叹,目光胶着在那些灵动的绣品上,连呼吸都似怕惊扰了这份美好。有人低声呢喃着“太精妙了”。苗族服饰,被誉为“穿在身上的史书”,以针为笔、以线为墨,将千年迁徙史诗、自然万物与民族信仰绣入方寸霓裳,织就一部流光溢彩的无字文明典籍。其瑰丽纹饰与精湛工艺,不仅是苗人智慧的结晶,更成为中华文化的璀璨名片。

(苗王城的民族服饰展示)

(苗王城的民族服饰展示)

木构技艺:苗族建筑的千年智慧传承

穿梭在苗王城,青石板路蜿蜒如历史脉络,层层叠叠的吊脚楼依山就势,古老城墙与寨中烟火在此交织。苗王城独特的建筑风格和文化元素,如吊脚楼、风雨桥等,是苗族文化的重要符号,体现了苗族人民的民族特色和文化认同,增强了民族凝聚力。这座历经数百年风雨的苗寨,每一块砖石、每一根梁柱都在无声诉说着苗族的生存智慧与文化密码。实践团的成员们穿梭古寨,触摸砖石间的温度,她们分别打卡了威严的苗王府、苗族图腾柱风雨桥等标志性建筑,把惬意与喜爱融进镜头,让苗疆建筑之美与自身触动,在打卡瞬间共绽光彩 。这跨越千年的智慧传承,在烟火日常中生生不息,让苗族文化的根脉,深深扎进时代土壤,绽出更蓬勃的生机 。

(苗王城的建筑以及成员们的合照)

(苗王城的建筑以及成员们的合照)

饮食习俗:苗族的美食文化密码

深入苗王城的街道,寨门处早已响起苗族阿哥阿妹清亮的歌声,笑意盈盈的拦在门前,向我们拿出了迎客的隆重礼节——拦门礼。他们手捧盛满米酒的酒碗,热情的用具有苗族语言特色的《敬酒歌》欢迎前来参观的人们,《敬酒歌》的每一句都裹着拦门酒的醇香与迎客的热络。实践团的成员们也被这份热情点燃,他们用着自己熟悉的歌曲与其对唱,虽然语言不相同,可歌声里的笑意是相通的。阿哥阿妹的歌声里有“远方客人请留步”的恳切,成员们的回应里藏着“多谢盛情心领啦”的暖意。当然美食密码远不止于此,青瓦木房里是香喷喷的菌家饭菜、苗家八大碗、松桃卤鸭、锅巴粉等等都是苗族美食的独特标识。这些美食不仅让我们收获了舌尖上的满足,更让我们体会到了人们对生活的热爱。

(苗王城拦门酒以及非遗展示馆的美食)

(苗王城拦门酒以及非遗展示馆的美食)

苗王城,从建筑到服饰,从苗绣到美食,全方位地向世人展示着苗族文化的独特魅力与深厚内涵。走进苗王城,仿佛打开一部鲜活的苗族文化百科全书。这座承载着历史记忆与民族智慧的古寨,用苗族独特的文化书写着自己的文明密码,让每一位探访者都能触摸到苗族文化的深邃与温度。

(图/文:向阳花开 一路‘铜’行实践团)