茶香贵州│周开迅:贵州茶文化50年的七件事

“老百姓开门七件事——柴米油盐酱醋茶,用七个字高度概括了生活之基本。”12月20日,在遵义市湄潭县召开的贵州茶文化研究开启50周年暨贵州茶文化生态博物馆建馆10周年学术座谈会上,省茶文化研究会副会长兼学术委员会主任委员周开迅对贵州省茶文化50年来的历史进行了梳理,勾勒出一条穿越时空的线索,总结归纳为七件事。

贵州省茶文化研究会副会长兼学术委员会主任委员 周开迅

贵州省茶文化研究会副会长兼学术委员会主任委员 周开迅

第一件事,是研究网络建立健全。自1978年起,贵州省茶叶学会、贵州省茶文化研究会等研究机构以及各市州、各产茶县(市、区)的茶文化研究会和茶业协会相继成立,由此形成了以省会贵阳为中心,遍布全省的茶叶社团和茶文化研究体系,有效地实现了上下联动、区域合作的高效机制。相关单位及院校也成为茶文化研究传播的平台和空间,一个前所未有的从民间到官方的茶文化研究与传播、推广、应用网络已经形成。

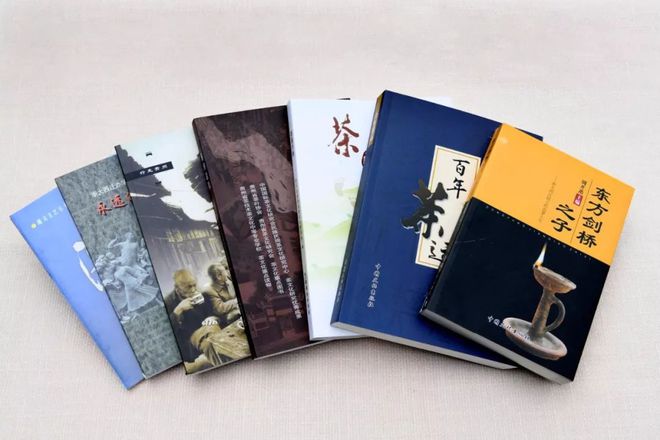

第二件事,是研究成果丰硕。50年来,贵州茶文化研究成果丰硕,各研究机构组织专家学者、会员发表了有份量的茶文化论著和推介文章上千篇,出版了在当地茶叶品牌文化建设、茶文旅融合发展和对外宣传推介茶产业中起到扎实作用的茶文化专著在一百部以上。

第三件事,是传播体系基本形成。早期的贵州茶媒,只有贵州省茶科所、贵州省茶叶学会联合主办的内刊《贵州茶叶》,以刊登茶科论文为主,兼发茶史、茶文化研究文稿。2005年,《西部开发报·茶周刊》的问世,在传播茶文化、推动茶产业等方面具有拓荒者的历史意义。此后,省市县级茶叶相关刊物发行,电视端、网站端、公众号、直播间等平台也开始出现。由此,贵州茶文化传播体系基本形成,并及时实现了转型与融合发展,宣传推广效果日益明显。

第四件事,是茶事活动和学术交流活动蔚然成风。自1999年遵义名茶两会暨茶文化诗草创作会在湄潭举办开始,贵州茶文化节、中国西部春茶交易会、都匀国际茶人会、各级茶业技能赛事、斗茶会、茶王赛等等各类茶事活动在全省各市州和产茶县(市、区)次第开展,各显其能。经过20多年的发展,贵州逐步形成了两大品牌茶事活动,即贵州茶产业博览会和贵州茶叶经济年会。新世纪以来,全省举办的茶文化论学术论坛超过百场,聚集了国际、国内、省内的知名专家学者,共话茶文化复兴与茶产业振兴。

第15届贵州茶产业博览会开幕式现场

第15届贵州茶产业博览会开幕式现场

第五件事,是茶叶品牌文化建设收获颇丰。各产茶市州、县(市、区)都十分重视茶历史的挖掘、茶文化的研究、茶故事的传播,着力于地理标志品牌、地域品牌、茶企品牌的建设与打造。全省重点打造和推广的都匀毛尖、湄潭翠芽、绿宝石、遵义红都拥有各自的历史底蕴与文化背书,是历史、人文、科技、气候、土壤、环境、品种、工艺、品质、市场等要素构成的令人信服的品牌文化典型案例。贵州省绿茶品牌发展促进会历时数年开展调查与研究,完成了全国唯一省级绿茶大地理标志产品的申报并获得通过,让贵州绿茶率先实现品牌突破,举全省之力向全国乃至世界茶叶市场进军。

第六件事,是茶文化遗产保护利用成就显著。茶文化研究工作,尤其是对涉茶遗址、实物、人物和文献档案的研究,就越接近茶历史与茶文化本身。短短50年,特别是近20年来,在全省各级文化、文物部门的重视下,在全省茶文化研究人员的共同努力下,茶文化遗产保护利用方面取得了巨大成就:南方丝绸之路(茶马古道)贵州段,升级国家级重点文物保护单位,都匀毛尖传统制作技艺、道真仡佬族茶饮食礼俗“三幺台”获得国家级非遗称号等。目前全省古茶树资源得到很好的保护和合理的开发利用,茶文献档案遗产和茶业口述史得到了保护,但仍有亟待重点保护对象需要关注。

中国茶工业博物馆

中国茶工业博物馆

第七件事,是茶文旅融合发展打开新局面。茶文融合发展形成了新的业态,以茶文化体验为特色乡村茶旅游方兴未艾。各地围绕茶、依托茶,积极拓宽和满足新的市场需求,打造茶产业一个新的增值空间,经过多年的发展,贵州现已形成多条茶旅精品线路。

据周开迅介绍,通过数千年的茶文化创造与积淀,经过数十年几代专家学者不断努力,贵州茶文化研究已经积累了丰盛的“原始资本”,为茶文化的传承创新、活态利用,促进茶产业高质量发展,开辟了“贵州路径”。他相信,作为世界茶树原产地、茶文化发祥地、现代茶科技和茶工业主要发端地,贵州茶文化以其丰富的遗产和独特的底蕴,以及高品质的茶产品,必将进一步获得世界的高度关注和认可。