《贵山漫记——旧事南明--罗清明·幺糍粑》

作者:涤之

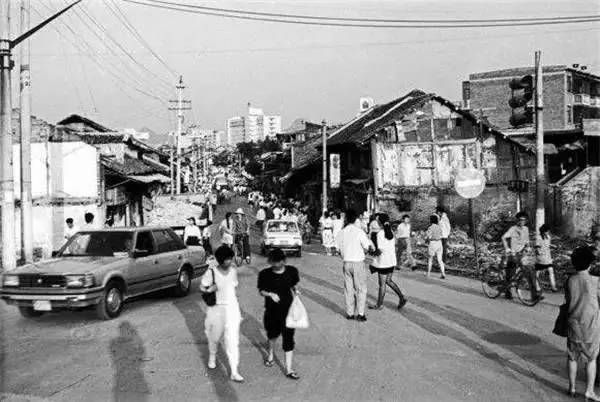

贵阳市兴隆东巷对面高高的陡坡上是王公祠,王公祠坡坡左下角是一机器水(自来水)站,新华路,石岭街包括南明桥的居民大多在此处挑水吃。管水站的老人姓江,我们叫他江伯;要买水的人只需要交一毛钱,就能得到一张水票。江伯的水票可能是自己制作的,一张小小的纸片上有十二个格子,看得出是钢板刻的蜡纸印刷的。每张水票右下角有一个写着江伯名字的扁长方形私章印:江清梦。好久以后我才清楚原来一挑水是一分钱,买十二挑水却只要一角钱。工友杨妈妈说这叫趸卖。我家当然是愿意趸买了。

王公祠坡坡右下角临街是一家卖清明粑的,因为她家有个男孩读幼儿园时曾与我同班,所以我知道他家姓罗。陈孃孃出嫁后,差不多每天上学,我妈妈都会给两分钱让我们自己买早点吃。我喜欢吃清明粑,妈妈总说买罗家的清明粑好,可罗家隔壁糍粑店也在时令期间卖清明粑,有时我拿不准究竟买谁家的好。

有一次与小弟一同上学,他说买罗清明家的,我说他儿子叫罗提刚不叫罗清明,小弟说他家天天都卖清明粑就叫罗清明吧,还好记。对,还好听些。我也说。

"这家的清明粑又大引子(苏麻)又多,这家人很好,做事很本戥。"这是我外婆的评判。从此,我就只买罗清明家的清明粑吃了。

我读二年级时,罗清明家左隔壁开了一家糍粑店,是公家的,两分钱也能买一砣糍粑。公家的糍粑很好吃,一个伯妈专门揪糍粑,两分钱一坨的糍粑好大砣,我的手一接过来都是满档档的。因为公家的糍粑店一带都统称王公祠,我和小弟就叫它“王公祠糍粑”,后来觉得王公祠的“祠”字与糍粑的“糍”字连在一起叫太拗口,不屑商量,就约定俗成地叫成了“王公糍粑”。王公糍粑店不大,斜坡的门面正好利用了王公祠坡坡下左面隋圆边,门板是一条一条蓝色的,很干净,很好看,每一条门板写着自己的编号1、2、3、4……的。每天天不亮就有工人将一条条的门板取下来,又按照顺序把门板重叠在大门口,立不拢耸地摞成一堆,用绳子拦腰梱起,生怕倒下来伤着行人或顾客。我们早上上学时,一甑子刚蒸好的糯米饭已经放在摊前一整坨大青石挖的约1.5米长、0.6米直径的条状石槽内,一个年轻的青年正用木头的粑槌边捶边捣成糍粑。刷了油的硕大铁锅堕在一个粗粗的木架子上,木架子下是一个大号的泥灶,灶里只有撒了一层小煤子的微微小火,我想应该是为了保持糍粑的温度才将火掩得这样小的吧。那个天天揪糍粑的伯妈把刚刚打好的糍粑放进火炉上的铁锅里,又慢条斯理地在糍粑的表面盖上一块湿润的白布,遮住了大半边的糍粑。许是为遮灰尘?买糍粑的人都等得有些着急了,有人还唧唧马上就要卖了,遮白布是多此一举。

糍粑终于开始卖了。一大铁锅满满的糍粑,白生生地招诱着我。挨队轮到我了,巴巴地交上2分钱;瞬间,一坨内里沁着红糖心,外皮裹满黑褐色引子的糍粑就已经香喷喷甜糯糯地捧在手上,一口咬下去,甜咪咪的红糖馅子就流得满嘴都是,再加上糍粑外层的微微咸的引子,啊!那个甜香软糯呀,正映照了人们常说的“七岁定肠胃”,真真是“定”下了。

我一直以为“王公糍粑”是最好的了,可当我突然间发现还有更好看更香的“幺糍粑”时,我觉得那才能称之为真正的糍粑。一天买糍粑的时候我发现有些大人,多半是男人,都是端着盘子在吃糍粑;那盘子里堆着一小堆裹过引子的,只有鸽子蛋大小的糍粑球,我立即倍加关注:怎么这些人吃的糍粑跟我们吃的不一样?那一盘糍粑巅上还撒满了白糖和黄豆面。那时候的白糖可是金贵的食品。那些男人们一口一个惬意地吃着,看来价钱一定比我吃的贵。我对揪糍粑的伯妈指着吃盘子糍粑的人说我也要那种。你要吃“幺糍粑”呵?两分钱买不到,这盘“幺糍粑”要一角钱一盘嘞。原来这种精致的袖珍糍粑名字叫"幺糍粑"。噢,还要一角钱一盘。天哪!我家几兄妹过一天早都够了!看我呆着,伯妈麻利地揪了一坨平常的糍粑递给我,不知怎么搞的,我觉得今天的糍粑突然不香了。

我故意不再吃糍粑了,改吃清明粑。罗清明家的清明粑每年从初春卖到仲夏,也是我百吃不厌的“七岁肠胃”。当然还因为我喜欢唐代诗人韩翃写的《寒食》。喏:“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。”好美的诗句,好向往的故事。虽说此诗是讽刺皇帝偏宠的,但纪念抱木焚死的介子推而定“寒食节”总是事实吧。瞧:无处不飞花的融暖春意,东风御柳斜的柳丝拂面;含蓄自然,情韵丰繁。我就是就着此诗喜欢“寒食粑”的。对,还因为我们家乡浙江叫清明菜为“寒食菜”。

贵阳的清明粑是贵阳特有的古老食品,据说是此地布依族的首创,而贵州布依族亦有古时候从浙江迁徙来的。清明粑是他们带来的也说不定噢。贵阳的春天,山里野草坡树根脚、田土埂坟山头疯长的一种学名为鼠耳草的中草药,因为是清明时节生长的能度饥荒的野菜,人们就叫它清明菜,是贵阳做清明粑不可或缺之必须。兴隆东巷人家的小孩们每到清明时节,总会三三两两地相邀到南明河畔或离得不远的东山、南岳山等处摘清明菜嫩芽回来洗净、巛水切细候着。清明粑的粗坯有两种做法,其一是将切细待用的清明菜拌入已经准备好的吊浆粉团,即用多半糯米少半中米一齐浸泡一夜后,经过石磨磨成浆状,装进口袋,用大石块挤压干水分而成。将毛茸茸绵揪揪绿茵茵香津津的清明菜碎叶、汁水和着糯米粉揉成大面团,凭手揪成一个个小面团;再随手压扁、摊开,一个一个,像包包子一样包进白糖、猪油、引子拌成的馅,搓圆、打扁,一个个春绿间深绿菜絮的生清明粑即成了;另一种做法是将吊桨米团蒸熟后,再与切碎挤干的清明菜拌匀,揪成小坨小坨的;其他诸如包馅等程序都是一样的了。而后,在洗净的扁平锅内刷上少许菜油,将生清明粑放进去慢火烙熟,最要紧的是在清明粑熟将未熟之时,用挾子或食指和拇指挟住清明粑的“天”“地”两面中央,在锅里像滾轮子一样滚遍烙熟;顷刻,一个皮绵、肉黄、软烫的清明粑就又香又烫地拿在你手中了。赶紧吃吧。你手捧清明粑,还得不停地呼着气,怕烫着手又怕粑耙冷了,亟亟地从“天”中央揪开一小坨,等于将给粑粑开了个天窗,沿着窗口用手一坨一坨地揪下来醮着已经化成汤蓉状的馅子,一口一口地品味着,那个汤糖烫鲜香美呀,让你永生永世永难忘!这当然是我后来参与做清明粑的体悟了。

罗清明家的清明粑先前就是这样进入我的心的。不过,清明粑后来卖到四分钱一个的时候我就不再买了,因为那时我们已在教师食堂搭伙,四分钱都可以吃一顿中午饭了。但自从记住了罗清明家的清明粑,又加上每天上学放学都要经过他家门口,我就不知不觉地开始关注起他家来。原来,罗清明家人好勤劳的。一年四季春夏秋冬,随着季节的变幻,都在不停地做着买小吃、零食等营生。初春到仲夏,清早都卖清明粑,秋天则卖炒毛栗,入冬后晚上又是炒毛栗又是卖"蚊烟香"。他们一家不仅勤劳,还待人亲切,彬彬有礼。每次买了他家任何一样东西,他家的人,特别是妈妈和奶奶,总是会说:“多承您了,您慢走!”真令人欣敬。可惜的是罗家老奶奶,这么慈祥的老太太,却殁在了自制的"蚊烟香"中。

听刘委员摆龙门阵,说是罗提刚家是贵阳乌当望族“罗”家的后人,未遭难之前,奶奶还当过村子里私塾的教书先生;后来带着儿子进了贵阳,一家人都没有正式职业,就靠做清明粑为生。从来都是重活儿子干,轻活母亲做。久而久之竟盘下了王公祠坡坡角公家糍粑店右边、兴隆西巷坎子左边这间临街的房子,且还是两层楼的。再后来就有了我的幼儿园同学罗提刚,再再后来就是我们都喜欢他家的清明粑。

秋天夜晚的蚊子真多呀,妈妈每天傍晚都让我去罗提刚家买驱蚊子的"蚊烟香"。那时的“蚊烟香”是锯木面加六六六粉做的,长长的蚊烟香是由一根一米长的竹签作芯,外面裹满锯木面与六六六粉粘合成的固体状物,只留下一截手握的部分才看得出白中现绿的竹签子。蚊烟香买回来后,待全家吃完晚饭,将蚊烟香点着,一间房间点一支。天黑了,我们坐到院子里摆龙门阵,等到蚊烟香烧尽,屋里的气味几乎没有了以后,我们全家才得以进屋。是夜,没有蚊子叮扰。

当然,院子里的每户人家都是这样度夏秋夜晚的。

因为我妈妈解放前读的是贵阳女子师范学校,学的是从北京师范大学毕业回贵阳后受聘于女师,进而创办"幼儿教育师范"的郭昌鹤先生带回的幼儿师范教育教材;新中国成立后又专门学了教育部门规定的苏联"苏式幼儿教育"大纲,两教材中都很慎重地提到注意防范"有毒气体"的危害。故每当我们院子以及整个兴隆东巷熏蚊烟香时,妈妈总是周而复始地一遍遍告诫每家每户,屋里不能有人。我也认为这是兴隆东巷都通晓的常识。谁想到天天制作、贩卖蚊烟香的罗提刚家会不知道?!

那天我照常到罗提刚家去买蚊烟香,刚出巷子,还没过马路呢,就看见罗提刚家门口围了好多人。我冲过马路挤进去一看,原来是罗奶奶昏厥了,南明区医院的人正在抬出老人家来准备送医院。看见担架上躺着紧闭双眼脸色青紫的罗奶奶,我心里好难过。

罗提刚家的蚊烟香没有买成,我绕道大南门买了别家的。在回来的路上,我默祷着希望罗奶奶尽快健康出院。可谁知刚走到兴隆东巷口,就传来对面兴隆西巷口罗提刚家里的哭声。人们叽叽喳喳地正议论着:“自家做蚊烟香竟把自己闷死了。太粗心了。”、“造孽哦,这老太太!”……

原来,罗奶奶拌蚊烟香原料时累了,亦可能是被熏昏了,就倒在拌料旁边睡着了。等家里人回家打开门,罗奶奶已经休克了。送到医院就不行了。哎!真的好可惜呀!一个好奶奶!我亦跟着唏嘘。

值得安慰的是,为罗奶奶送葬那天,兴隆东、西两巷的人们差不多都去了。我与妈妈一起跟着送到了图云关。