“中顺情—贵州黔南长顺文化进中戏进北邮展演活动"即将开幕!

为积极贯彻落实党的二十大精神,深入挖掘传承和推广长顺特色文化及非遗,在县委、县政府的关怀部署及中央戏剧学院、北京邮电大学的帮助支持下,“中顺情—贵州长顺文化进中戏进北邮展演活动”将于3月29日在中央戏剧学院开幕。

本次进京展演活动将持续一周,分别在中央戏剧学院和北京邮电大学两校开展。展演活动分成国画之乡、书法传承、布依族服饰、苗族服饰、屯堡服饰、屯堡地戏、苗族牵羊舞等七个篇章。

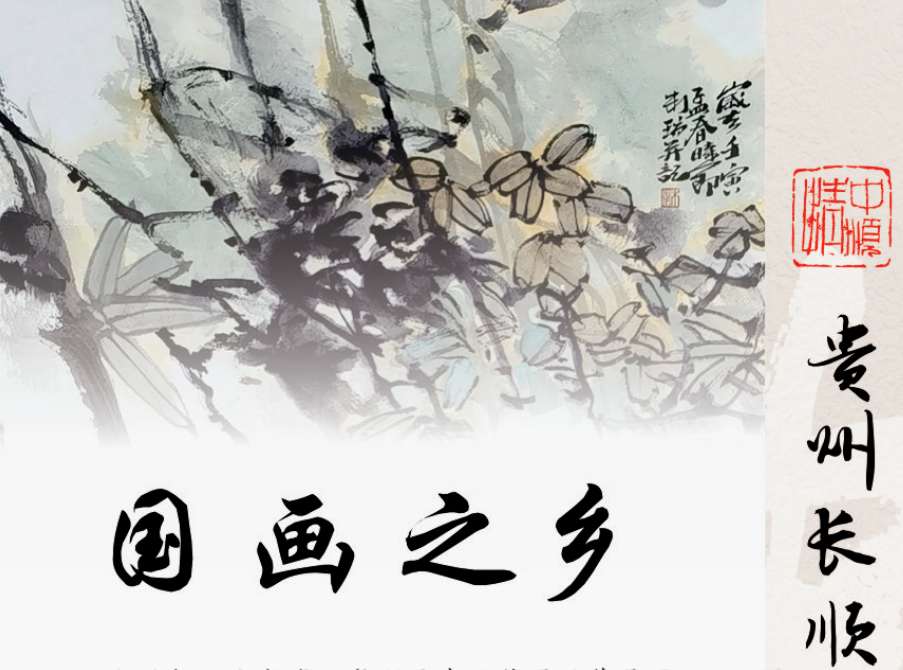

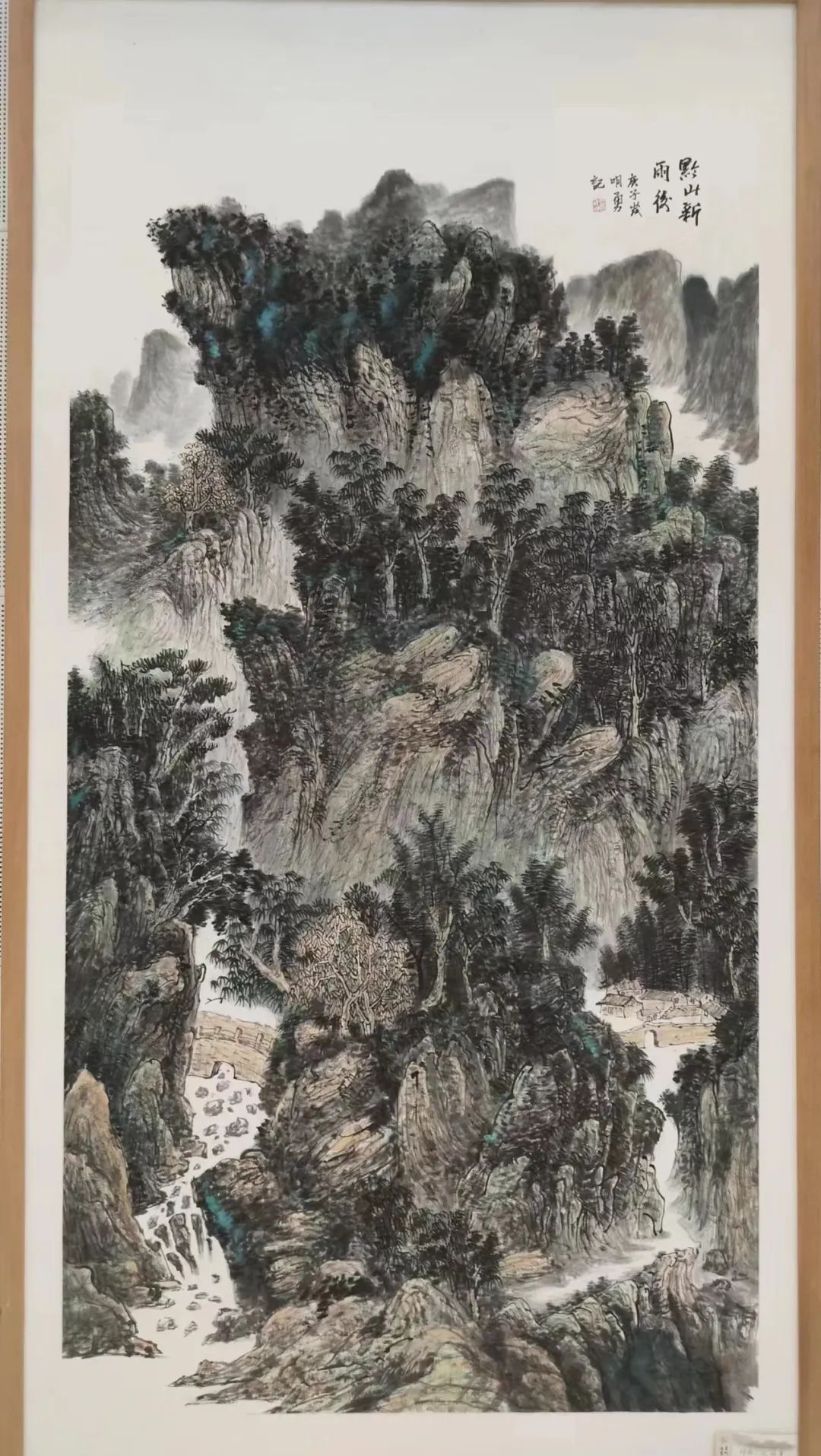

第一篇:国画之乡

上世纪八十年代,长顺县有五件国画作品同时入选全国美展,从而开启了国画薪火相传的阀门。在四十年的时间里,长顺的国画爱好者们深植故土抱团取暖,以传承、发展为己任,在潜心学习和创作的同时,不断发掘培育新人,形成了至今拥有12名国家级会员,46名省级会员及200余名市州级会员的强大创作团队。在近年的全国性美术展事业中,长顺国画作品频频亮相,得到了全省美术界的广泛关注。2017年5月,长顺被贵州省文联授予“贵州省国画之乡”称号。

本次展出的作品,作者皆为长顺本土画家,他们生于山野乡村,乡愿亲情早已成为遗传基因融入血液里,作为背景在那一幅幅画中若隐若现,绘画感受和绘画形式则作为前景在形色与时间中凝固。这些画作,虽显稚嫩但不缺风雅幽微之妙,且朴苍而深厚、拙简而高亢,多具壮美之态。

长风破浪,顺行致远。充满艰辛与希望的长顺美术,一定会不忘担当、放眼未来,整装再出发!

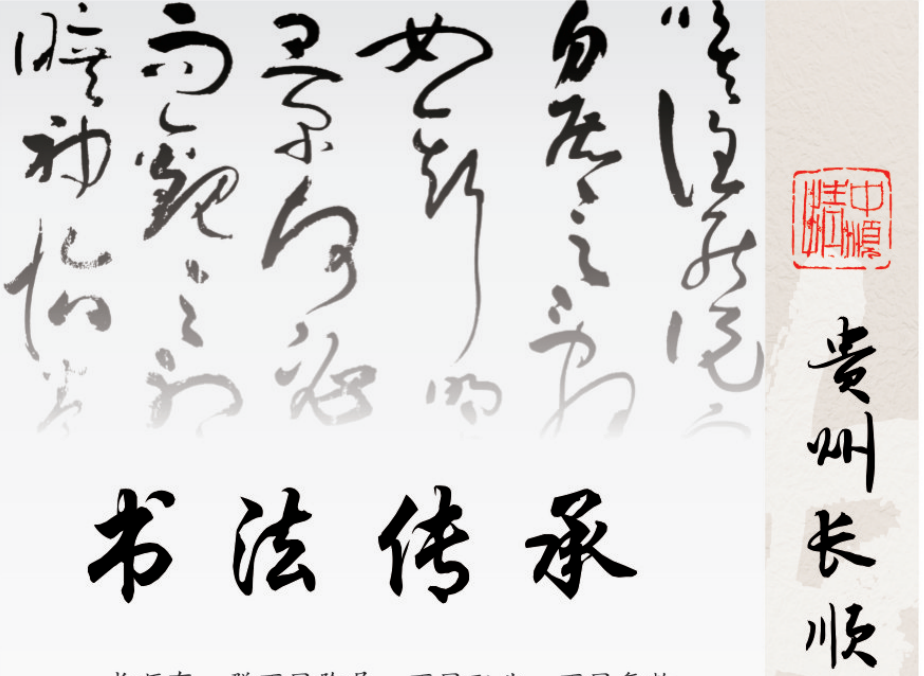

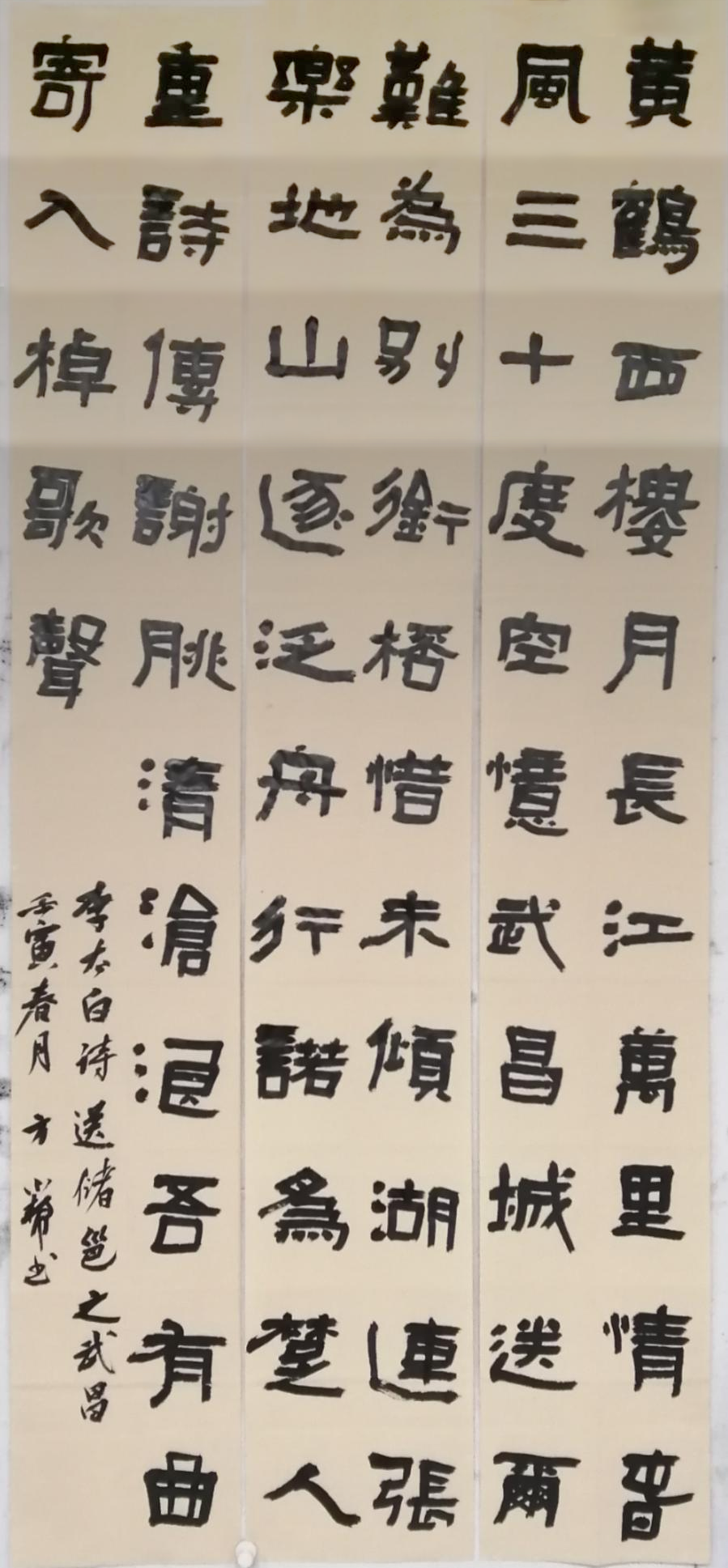

第二篇:书法传承

长顺有一群不同阶层、不同职业、不同年龄的书法爱好者,他们没有接受过专业的书法训练,只是酷爱书法艺术,经常举办主题性沙龙相互交流学习。经过几年的风雨磨练,长顺的书法爱好者们在临帖的基础上不断创新,走出了一条抗怀希古的书学之路。他们在书法创作的过程中,尽力做到言为心声,书为心画,以法度寓新意,以墨色寄妙理,既致敬于艺术经典,又努力对时代精神进行思考探索,把正能量融入翰墨里间,以艺术的感染力和化育功能回报社会,回报家乡。

今天展出的这些作品,也许颇有瑕疵不合人意,但是,相信他们不会是匆匆过客,相信他们会以自己的热血和青春不断追蹑先行者的脚步,领受思想和品格上的磨炼,真正负起传承和发展的使命!

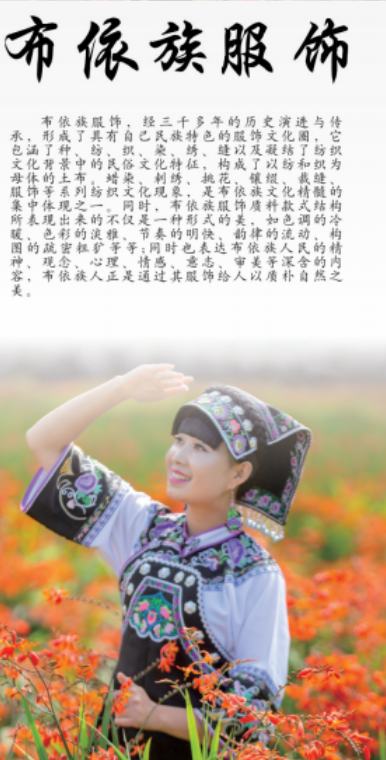

第三篇:布依族服饰

布依族服饰,经三千多年的历史演进与传承,形成了具有自己民族特色的服饰文化圈,它包涵了种、纺、织、染、绣、缝以及凝结了纺织文化背景中的民俗文化特征,构成了以纺和织为母体的土布。蜡染、刺绣、挑花、镶缀、裁缝、服饰等系列纺织文化现象,是布依族文化精髓的集中体现之一。同时,布依族服饰质料款式结构所表现出来的不仅是一种形式的美,如色调的冷暖、色彩的淡雅、节奏的明快、韵律的流动、构图的疏密粗犷等等;同时也表达布依族人民的精神、观念、心理、情感、意志、审美等深含的内容,布依族人正是通过其服饰给人以质朴自然之美。

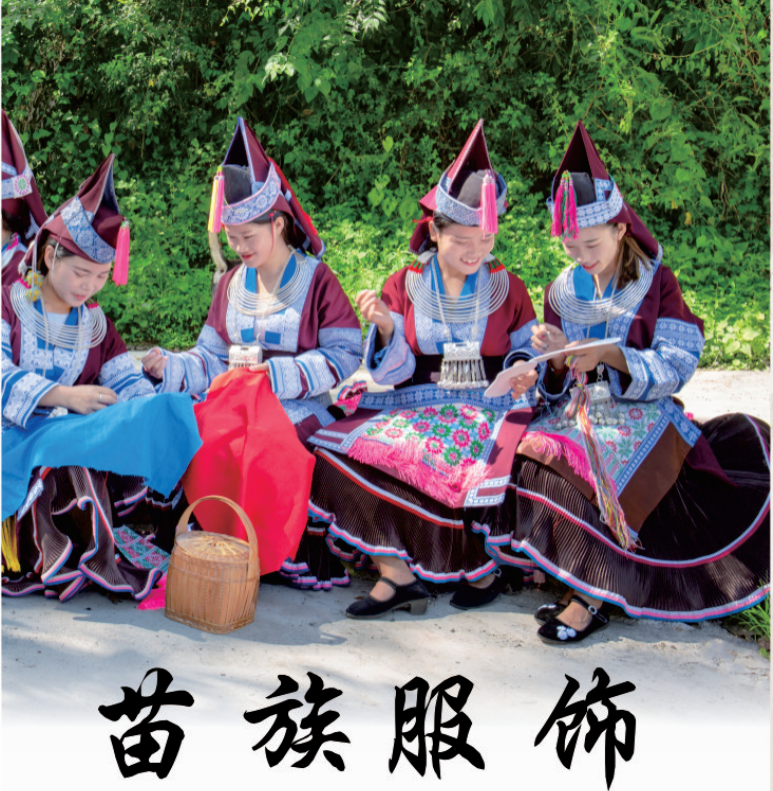

第四篇:苗族服饰

苗族源于远古时期的“九黎”。“九黎”是一个部落,其首领称“蚩尤”。以后称为“三苗”、“有苗”、“南蛮”等。据考古发掘,长顺早在西汉时就有苗族迁来居住、生活。

长顺县境内的苗族与布依族长期相处杂居,服饰文化相互影响。如大襟细腰、百褶裙,多采用挑花、蜡染、刺绣、织锦、贴绣等多种工艺制作而成,很有特色。长顺苗族的服装有盛装和便装两种:盛装为节日和喜庆时穿戴,式样考究,做工精细,穿戴程序复杂;便装朴素简洁,花饰较少。

第五篇:屯堡服饰

屯堡服饰是屯堡风情中一道独具特色的风景,那细腻、舒展、流畅的风格和线条跳跃、构图紧凑的艺术个性,流淌着江南的余韵和飘逸着明代的遗风。

长顺屯堡人服饰的特点,主要表现在妇女的衣着和装扮上。屯堡妇女始终保持大袖长袍尖头鞋等,身着或青或蓝或紫或粉或绿或白的大襟大袖长袍,系“丝头腰带”,后吊长丝绦,在袖口、衣襟处镶嵌美丽的花边。长发挽髻套上马尾编织的发网,插上银质和玉石发簪,腕戴银手镯,耳吊银质玉石耳坠,脚穿尖头平底绣花布鞋,客扎白布带。

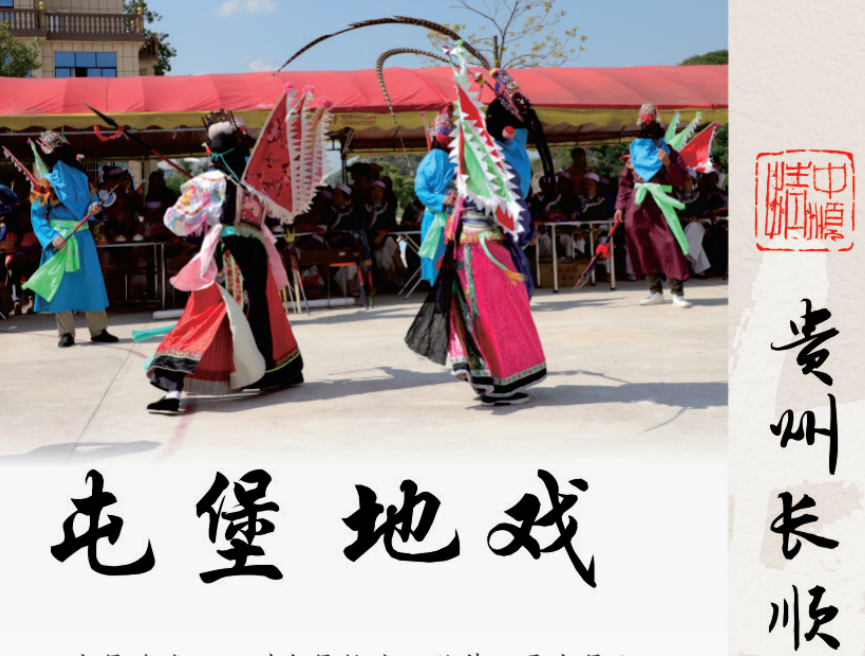

第六篇:屯堡地戏

屯堡地戏,又叫屯堡傩戏、跳神,是屯堡人文化娱乐的主要内容。长顺县屯堡地戏表演内容以“家将书”(岳家将、杨家将、薛家将、狄家将等)为主,唱词有固定的祖传脚本,注重表现忠义、向上的精神,充满阳刚之气。地戏表演者男女皆有,头戴面具,面罩黑纱,帽插雉尾,身穿长衫,腰系战裙,背插靠旗,手持刀枪,边歌边舞,古朴粗犷,令人赏心悦目。表演的剧目主要有《封神演义》、《楚汉相争》、《三国》、《薛刚反唐》、《精忠传》、《五虎平西》、《四马投唐》、《岳雷扫北》等,主要为表现保家卫国的历史故事和神话传说。演员的弋阳高腔,在锣鼓伴奏下,抑、扬、开、合、杀、挡、滚、翻,再现古战场的幕幕情景。

屯堡人称地戏的面具为“脸子”,皆用坚韧的丁香木或白杨木雕刻而成。每堂地戏多则一二百面,少则三四十面,需求量很大,有专事“脸子”雕刻的能工巧匠。地戏“脸子”的种类主要有五种,称为“五色相”,即文将、武将、老将、少将、女将,此外还有道人、小军、土地、麻和尚等杂色“脸子”,“五色相”的脸子面部还连着一副带耳翅的头鬟,凡是善良人的扮相都庄严威武,凡是凶恶人的扮相都狰狞恐怖。“脸子”的雕刻很讲究技法,有一整套规矩,比如说刻眉毛就要“女将一根线,少将一只箭,武将如烈焰”。面部的花样繁多,不仅五官个个不同,还可以随意雕刻上蝴蝶、花草、藤蔓等乡村常见物。地戏面具,雕工细腻,色彩丰富,是精美的民间工艺品和旅游产品。

地戏演出,头蒙青纱长统,面具系在额上,身着数层长衫,下围缀满饰物的罗裙,身背“背包旗”(四面三角彩旗)意为令旗,演出中据剧情所需要的道具用木材制成,彩绘装饰。

地戏是屯堡人群体的文化传统,在该民族群体中起着确认文化身份的作用,已成为屯堡人的精神、信仰、价值取向,对于加强民族团结,构建和谐社会起到重要的积极作用。

第七篇:苗族牵羊舞

苗族牵羊舞是长顺县广顺镇四寨地区特有的非遗舞蹈,当地俗称的“跳花场”、“跳月亮”。其来源是当年苗王的两个女儿被老虎攻击,被一位苗族小伙救下,无意中遗失了一只鞋子,苗族首领通过“跳花场”来辨别鞋的主人,小伙子最终被找到。后来,该舞蹈逐渐演变成当地苗族群众用以庆丰收和度佳节的活动方式。

苗族牵羊舞表演一般是在农历正月十三。表演时,穿着苗族盛装的男女老少们手拉着手,围成上百人的一个大圈,紧跟着走在最前排的是年纪稍大的老人,老人们吹着芦笙,大伙跟着芦笙的节奏舞蹈,热闹的场面引人入胜。

自中央戏剧学院、北京邮电大学结对帮扶长顺以来,充分结合长顺历史文化资源禀赋和发展需求,把文化文艺培训和非遗保护传承融入到扶贫行动中,常态化开展文化文艺培训和非遗保护传承等帮扶工作。本次展演,既是中戏、北邮帮扶长顺文化的成效之一,也是长顺县委、县政府大力实施文化强县,增强长顺人民文化自信的一项重要举措。