【领读者】周之江“与书重遇”——他的拜“金”主义:关于金庸(下)

书籍点亮生活

让《领读者》带我们到达最远的地方

像一艘船,如一匹马

穿越时空,跨越山河

读书,读人,读世界

他的拜“金”主义:关于金庸1

00:00 / -

他的拜“金”主义:关于金庸2

00:00 / -

他的拜“金”主义:关于金庸3

00:00 / -

他的拜“金”主义:关于金庸4

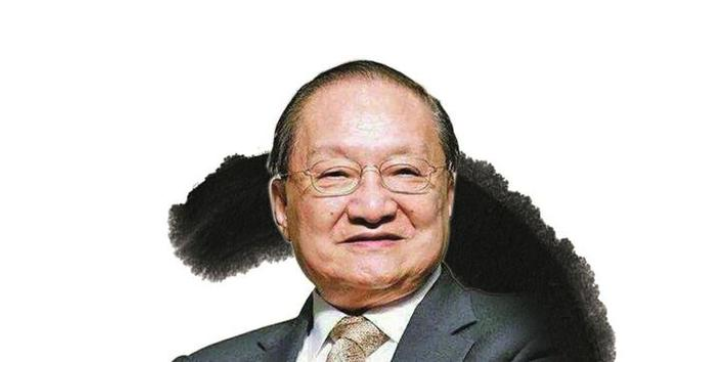

00:00 / -本期领读者:周之江 贵阳孔学堂文化传播中心副主任

周之江,男,上世纪七十年代生人,中文专业,曾在媒体工作十八年,现供职贵阳孔学堂文化传播中心。少时即习字刻章,皆不足道。嗜读书,喜爬格子——严格说是敲键盘。曾与人合著出版《贵州古村寨》,个人著有《小吃纪事》《大时代的小注脚》等。

之所以谈“与书重遇”,大概因为,世间可以重温的东西不多,好在书籍、电影、音乐和美食不在其列。单说图书,就跟邂逅故雨旧知有些相似之处,情怀杀和辣眼睛的可能性,一半一半。不管怎样,真正的好书,终归“不厌百回读”,隔上些年头,再度遇见,展卷还能“添新味”,这样的书籍或是朋友,绝对值得珍惜。

金庸不好写,毕竟是整整一代人的偶像,也是一代人的接头暗号,很多时候,我们共同聊起金庸,就仿佛在茫茫人海中找到了自己人,成为一种共通的语言,一种共同的记忆。

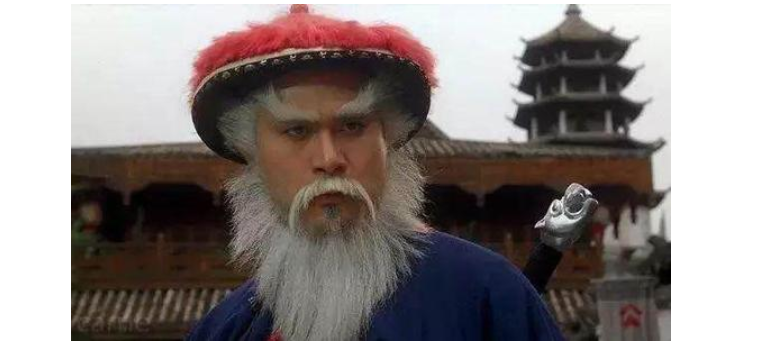

想来想去,还是从他十五部武侠小说中选了一种,即写作最晚的《鹿鼎记》。

周之江初读《鹿鼎记》大约在高中时代,几乎当做是喜剧作品来看,每到精彩处,简直笑不可抑。此后多次重读,慢慢有些自己的看法,大概在两千年前后,他曾写文章说——

依据习见的观点,西班牙十六世纪佚名作家的《小癞子》,要算是“流浪汉”小说的始作俑者。这类小说多采用自叙体,结构上以主人公的经历一以贯之。流变日久,不少大作家都曾袭用这一文体写作,譬如大名鼎鼎的《堂吉诃德》《弃儿汤姆·琼斯的故事》就可以归于其名下。甚至,金庸的《鹿鼎记》也大可划入泛指的“流浪汉”小说之列,由此处着手,或者更能发微这部为一般批评家视作“非鹿非马”的武侠小说之真意图所在亦未可知。

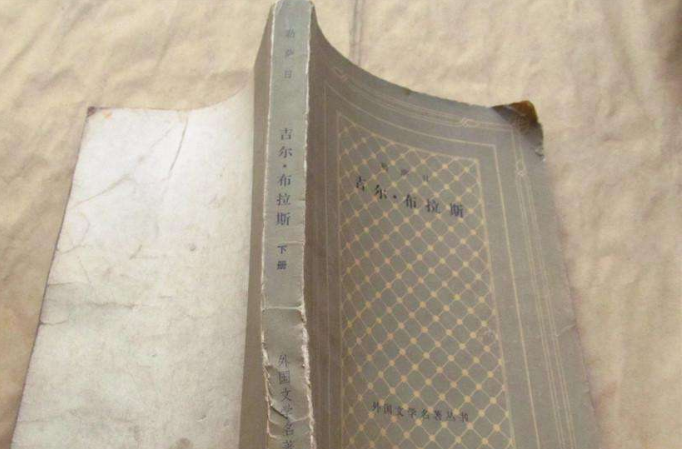

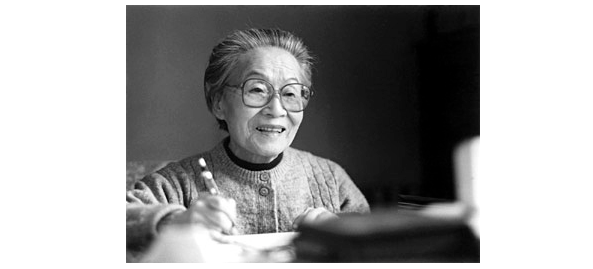

法国人勒萨日所著的《吉尔·布拉斯·德·桑蒂亚纳传》,在“流浪汉”小说中堪称是一部杰作,以它作为与《鹿鼎记》比较的文本,亦谓甚宜。译者杨绛在“译本序”里说:“路易十五即位才五、六岁,由他叔父摄政”,就连这个背景,与《鹿鼎记》里鳌拜专权,嚣张跋扈,“对康熙这少年皇帝原不怎么瞧在眼里”,都颇为相似。

小说主角布拉斯出身贫寒,更和韦小宝接近,父亲行伍出身,退役后还乡。布拉斯年满十七岁,被舅舅送出家乡,闯荡世界,他初出茅庐,就处处碰壁、遭人白眼,干过医生、佣人、管家、秘书等种种行当,正是赤手空拳闯荡世界的“流浪汉”的典型,只是他运道不坏,逐渐爬上高位,积攒起万贯家财,千亩良田,化身而为道貌岸然的缙绅,卒以退隐归田而终。他的一生历程,与韦小宝何其接近。

杨绛在《补“五点文”》一文中说:“流浪汉”的随身法宝是“眼明手快、善于照顾自己,也善于与世妥协……反正只顾自己方便,一切可以通融……他们对主人可以欺骗,可以剥削,也可以尽忠,总归是靠着主人谋求自身的利益”。也处处与韦小宝吻合贴切。

总而言之,“流浪汉”们品格不高,为人滑头,但存心不坏,也讲哥儿们义气,所以并不招恨;他们对人情世故观察入微,吃亏后总有反省自己的能力;胆子甚小,关键时刻却不乏孤注一掷的勇气;他们的原则是有弹性的,一切行为只以自身的得失为准。这样一类沉浮世间的人物,适足以带出包罗万象的芸芸众生,展示广阔的社会图景,寄寓作者的良苦用心。

推说种种,纯出意度,谭献《复堂诗话》云:“作者未必然,读者何必不然。”

今天,与周之江一起聊聊他的拜“金”主义……

本篇文字内容,节选自周之江文章“《吉尔·布拉斯》流浪汉小说与韦小宝 ”。