【领读者】闻好“好好聊天”:咖啡文化地图

书籍点亮生活

让《领读者》带我们到达最远的地方

像一艘船,如一匹马

穿越时空,跨越山河

读书,读人,读世界

多一度听见,多一度温暖

【好好聊天】

咖啡文化地图1

00:00 / -

咖啡文化地图2

00:00 / -

咖啡文化地图3

00:00 / -

咖啡文化地图4

00:00 / -

本期话题:一杯咖啡的故事

咖啡是全球最受欢迎的饮品之一。

咖啡豆曾是世界贸易市场上仅次于原油的重要原料。

到今天,世界商品交易所内咖啡价格的波动也影响着2500万咖农及其家庭的命运。

如何判断一杯咖啡是一杯好咖啡?

我们喝到一杯咖啡要经过哪些工序?

我们为什么要去咖啡馆喝咖啡?

喝咖啡的味觉乐趣和社交属性是什么?

如今,咖啡工业、咖啡制造、咖啡经济、咖啡文化都发生了巨大的变化,不变的是“想健康生活,就来杯咖啡”。

南方:从速溶咖啡喝到精品咖啡的体验者

闻好:想拥有一家咖啡馆的咖啡爱好者

卢源:一个理想主义咖啡从业者

本期聊天者:卢源 Outmancoffee主理人&烘焙师

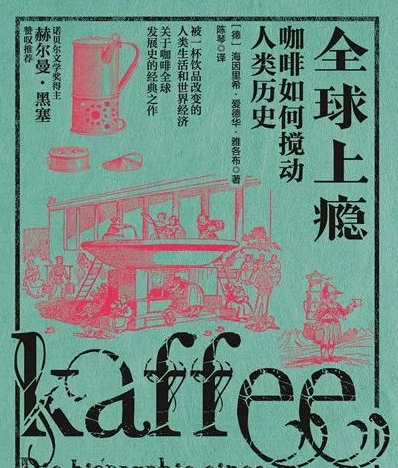

本期书籍:《全球上瘾:咖啡如何搅动人类历史》海因里希·爱德华·雅各布

它是柯南道尔和阿加莎·克里斯蒂侦探小说中常见的毒药之一,是贝多芬、梵高等一众天才的灵感“缪斯”,也是巴尔扎克、伏尔泰“死了都要爱”的精神伴侣。据说进行第三次载人登月的阿波罗十三号宇宙飞船,在途中发生故障、生死存亡关头,地面人员安慰三位航天员的一句话就是,“加油!香喷喷的热咖啡正等着你们归来。”

世界上恐怕很难找到一种饮料,能有如此多的粉丝和狂热爱好者。在咖啡与撸猫、健身一起成为当代都市青年 “精神救济品”的今天,想要名正言顺地拒绝它,实属不易。

不少人认为,咖啡之所以能让人“上瘾”,完全依靠咖啡因的功效。1820年,德国化学家隆格第一次从中萃取出咖啡因。这种小分子能阻断人体内“腺苷”释放疲倦信号,仿佛打通任督二脉,让人们理论上的工作时间可以延长到24个小时。

但实际上,如果没有咖啡馆,咖啡的灵魂只能局限在三两好友、一方宅院中。咖啡馆是18世纪法国巴黎市民初体验公共生活之处,它第一次打破了人与人之间的阶级分隔线,让思想交流与碰撞成为可能。

18世纪初的法国巴黎,光是咖啡馆就有380家,不论你是风流雅士、贵妇名伶,还是士兵、乡下人、饕餮客等,都可以在此品啜咖啡,高谈阔论。

相信很多人最早接触到“咖啡”这个词,是在小学读《新概念英语》第一册时,喝黑咖啡配饼干成为我们向往的生活模样。在当时的小县城,只有一家名为“左岸咖啡”的咖啡店,它在我们眼中是“有身份、地位的人”才有资格进入的地方。

那时更流行的是作为礼物的“雀巢牌”速溶咖啡,一瓶能喝一年,留下的大罐子是腌咸菜的最好选择。但即使如此,好奇的小孩仍没有机会尝试,因为大人会义正词严地拒绝:“小孩子不能喝咖啡,会上瘾。”

时至今日,咖啡早已从小孩儿不许喝的奢侈品,变成许多加班朋友的“必需品”。一位每天必喝一杯咖啡的朋友认真地告诉我,“我闻到咖啡时,灵魂都升华了。”

咖啡馆也不再是高大上的地方,成为工作之余的歇息处,甚至是暂时逃离繁重生活的放风口。创业咖啡馆是享受免费办公桌、Wi-Fi和空调的好归宿,猫咖啡馆聚集着养猫未遂的吸猫族们;连锁咖啡馆里更是充斥着谈业务的商人、写作业的孩子、交流经验的宝妈们……

在雅各布的《全球上瘾》里,你会发现咖啡瘾背后,是人的身体和灵魂深处的渴求使然,它在世界历史长河中搅动的是不同民族、社会阶层以及原料之间错综复杂的关系网。

雅各布写到最后,衍生到巴西这个咖啡生产大国,很多消费者纷纷转向巴西境外的其他咖啡种类,出现了所谓的“软咖啡”,笔调越显惋惜。虽然咖啡越喝越精致了,但懂咖啡的人,却寥寥无几。

书中对咖啡最好的颂歌莫过于这句——“没有咖啡,就没有现代文明”。雅各布就像介绍一个中世纪的英雄人物,如何带着一个古老、忠诚、富有力量的灵魂激荡着全世界的前世今生。

而今生多少人愿意花时间去了解咖啡?雅各布也没有答案。

【好好聊天】和你聊:咖啡文化地图。

(本文部分图文转载自“新周刊”“中国青年报”,如有侵权,请联系删除。)