一凡读字丨箭头后绳子的缠绕方式,居然与兄弟有关?

弟子规,圣人训。

首孝弟,次谨信。

……

《弟子规》开篇提出的“孝弟”,就是“孝悌”。古文中,“悌”是个后来字,“弟”就是“悌”,甲骨文中也没有“悌”,只有“弟”。

下面,我们就来说一下“弟”字的前世今生。

图1:“弟”字的甲骨文写法

图1:“弟”字的甲骨文写法

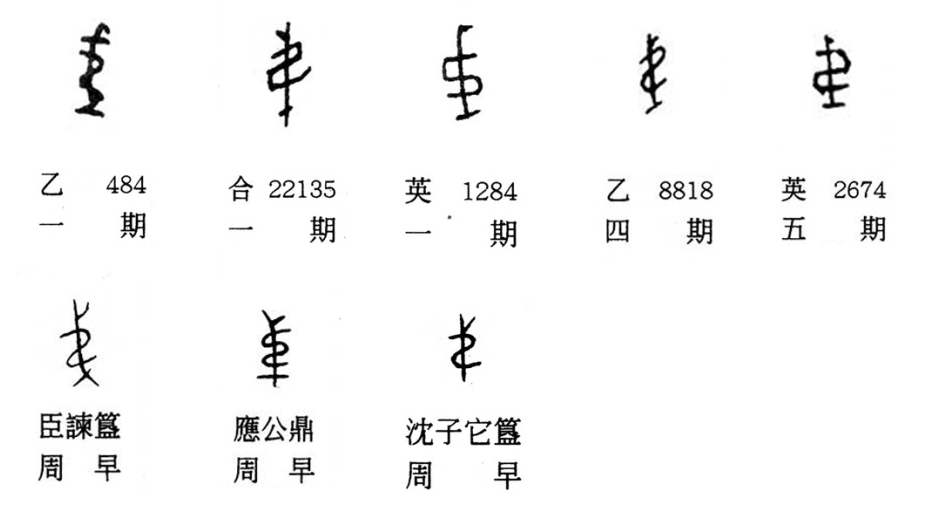

先来看甲骨文的“弟”字(见图1),是一根竖着的棍儿上,绕了一根带有箭头的绳子。这是什么意思呢?

图2:“弟”字的甲骨文和周代早期的文字写法

图2:“弟”字的甲骨文和周代早期的文字写法

在甲骨文中,一个字往往有很多种写法,要想弄清它的本义,看一个字是不够的,还要参看其它字形(见图2)。其中,第一行全部是甲骨文,第二行是周代早期的文字,时间上和甲骨文很接近,也可以看作是甲骨文的延伸。这两组字都有一个共同点,就是一段绳子绕在“弋”(见图3)上。

图3:“弋”字的甲骨文写法

图3:“弋”字的甲骨文写法

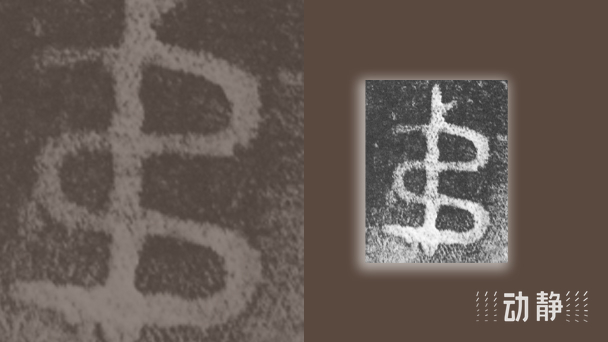

那“弋”又是什么呢?

《吕氏春秋·功名》:

善弋者下鸟乎百仞之上。

注:弋,缴射之也。

翻译成白话文就是,善于用带绳子的箭射鸟的人,能够把百仞以上高处的鸟射下来。(仞:古代计量单位,1仞相当于1.8米)注:弋,用系着绳子的箭射鸟。

俗话说,开弓没有回头箭。 一般的箭射出去,是不能收回的。但有些精工制作的长箭,收不回来着实有点儿可惜。后来,聪明的军营工匠们就制作出一种带绳子的长箭,射出去后如果没射中,就可以收回来再用。这种带绳飞箭,便叫做“弋”。

在殷商时期,弋仅仅是狩猎射鸟的工具。到了春秋战国,能工巧匠们便渐渐将“弋”做成了一种机发大箭,把发射机架固定在地上,数十人推动绞车才能上满弓弦,可射出一丈长的巨箭。敌军城楼、铁甲、盾牌、壁垒等,都能一箭洞穿。更神妙的是,这种费工费料的大箭尾部带有绳索,一发不中,便有辘轳绞盘拽回来再用。善于兵事的墨子将这种机发大箭,叫做“弋射”。

图4:“弟”字的金文写法

图4:“弟”字的金文写法

那么,“弟”又怎么和射箭扯上的关系呢?

《尔雅·释亲》:

男子先生为兄,后生为弟。

在缠绕箭头后面的绳子时,是有先后秩序的,不能杂乱无章。而先缠绕的绳在上面,后绕上去的在后面。因此,这种次序是不能改变的。再加上“弋”一般是由男子使用,而“有顺序”又引申出了“次序”“次第”(最初写作“次弟”)的意思。一母所生的兄和弟,也是有顺序的。所以,就由“次第”引申出“兄弟”的“弟”来了。

图5:“弟”字的小篆写法

图5:“弟”字的小篆写法

《论语·学而》:

孝弟也者,其为人之本欤?

意思是说,敬老尊兄是一个人基本的礼仪。这里的“弟”,就是敬爱兄长的意思。

后来,“弟”的意思就发展成为“父在从父,父无从兄”,这就是“长兄如父”的由来。这样,“弟”就和“孝”意思相近了。

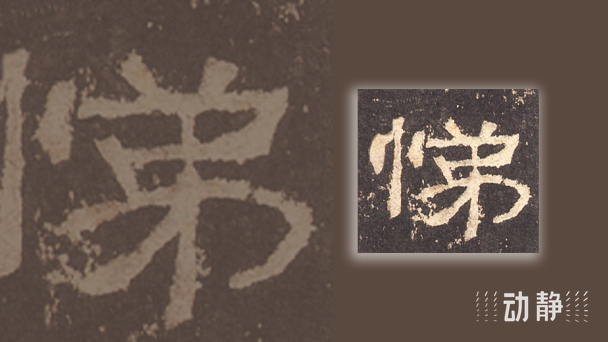

图6:“悌”字的隶书写法

图6:“悌”字的隶书写法

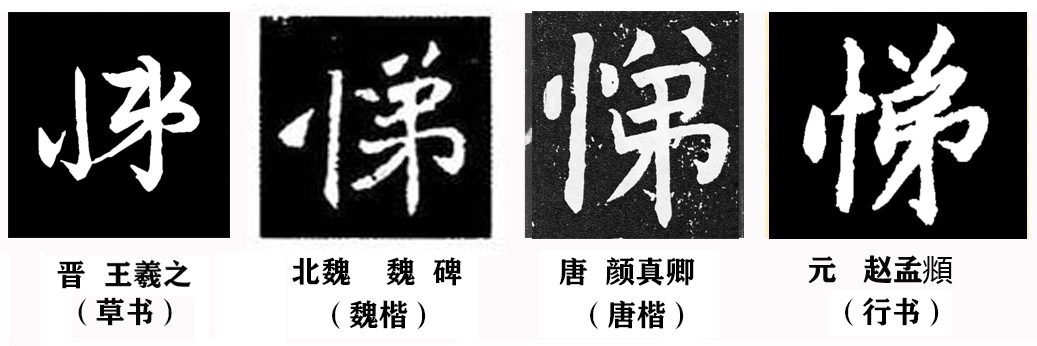

为了区分孝弟的“弟”和兄弟的“弟”,便在“弟”的左边加了“忄”新造了“悌”字,专门指“孝悌”这个意思。

图7:“悌”字的字体演变

图7:“悌”字的字体演变