贵州文旅知识趣味挑战大赛知识要点 | 人文贵州 -- 民族民俗篇(四)

人文风情独特的贵州,拥有深厚的历史底蕴、丰富多彩的民族民俗文化。

在贵州,远古人类遗迹众多,少数民族文化与传统文化、红色文化与三线文化、山地文化与生态文化独树一帜。

这里钟灵毓秀、人才辈出。五百年前,王阳明贬谪贵州修文龙场驿,阳明心学由此诞生,这片土地被深深烙印上阳明文化的符号。还有诸如尹珍、李端棻、张之洞,特别是邓恩铭、王若飞等名人,为贵州文化注入了深刻的内涵。

作为非遗大省,贵州的非遗宝贝灿若繁星。口头文学、传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技、礼仪、体育和游艺等等,《中华人民共和国非物质文化遗产法》既定的非遗种类,在贵州均有相当规模的遗存。

千百年来,17个世居少数民族在这里依山而居、傍水而栖、和睦相处,创造出了“一山不同族,十里不同风,百里不同俗”的民族文化奇观。

多声部、无指挥、无伴奏自然和声的侗族大歌,如清泉般闪光;黔西南布依族“八音坐唱”,被誉为“声音的活化石”;黔东南丹寨苗族锦鸡舞舞步轻盈、曼妙多姿;黔西南晴隆阿妹戚托舞被誉为“东方踢踏舞”。贵州还是“百节之乡”,闻名遐迩的苗族姊妹节,被喻为“藏在花蕊里的节日”,“最古老的东方情人节”……

这些精彩纷呈的人文景致,扩大了旅游观赏和体验的空间,彰显出贵州全域旅游的大千气象。

贵州是名副其实的文旅资源富矿,有着巨大潜力和强劲势头。这里万桥飞架,因绿而养眼、因爽而养身,孕育了多彩文化、书写着红色传奇。依托得天独厚的“公园省”优势,贵州把旅游产业化作为“四化”的重要一环。随着交通格局、区位格局、开放格局持续优化,贵州正在为建设成为世界级旅游目的地而努力。

民族民俗篇:贵州是多民族聚居的省份,千百年来,17个少数民族在这里依山而居、傍水而栖、和睦相处,创造出“一山不同族,十里不同风,百里不同俗”的民族文化奇观。民族文化是贵州最具神秘魅力的风景线。

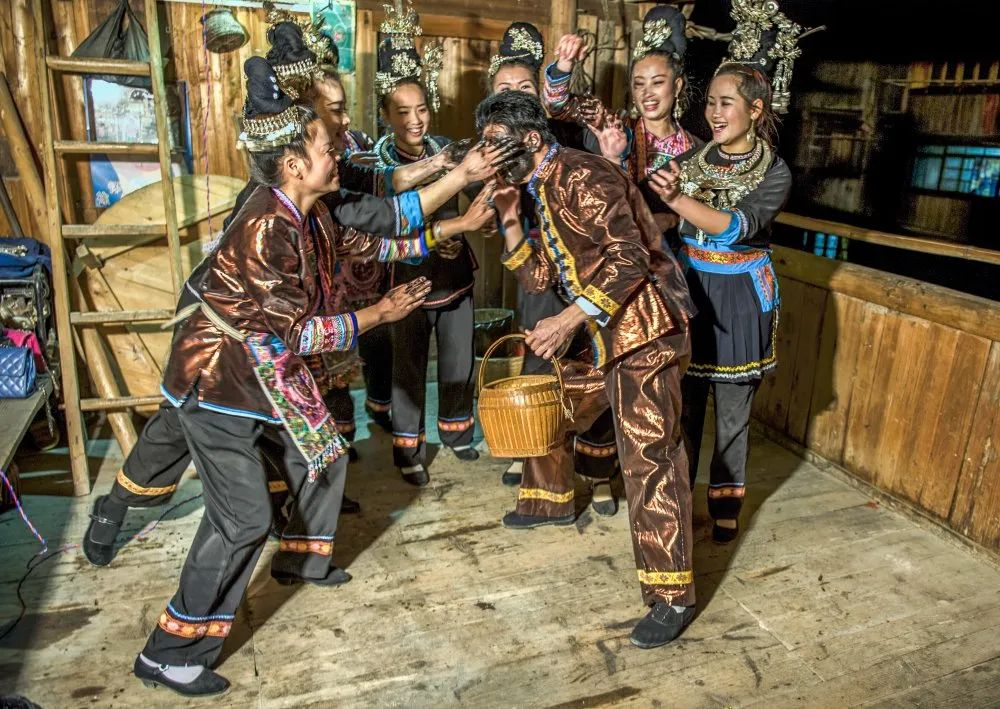

侗族谷雨节

每年谷雨时节,肇兴侗寨都有“吃乌米、打花脸”的习俗,它是当地农耕文化与婚恋习俗的双重寓意表达。谷雨节的这个传统习俗,源于明朝万历年间。

在谷雨这天晚上,肇兴侗寨已订婚的男方家,会担很多乌米饭送到女方家作为定亲礼物,女方家会将其送给所有亲友,以示该女即将出嫁。而曾经暗恋该女子的青年男子也会赶往其家门前,将盛饭用的竹篓扔到姑娘家里,等姑娘装满乌米饭后,再低着头进去取,以此表达对姑娘即将成婚后的依恋与祝福。由于以前晚上灯光较暗辨不清人,于是姑娘用锅底灰偷偷抹在小伙脸上,待会出门去看,谁的脸黑就能认清是谁在暗恋自己。

如今,只要谁家有姑娘,不管订婚与否,大家都会到姑娘家扔竹篓讨要乌米饭,去的人越多,姑娘的家人越觉得有面子。当晚整个寨子是沸腾的,满寨子都是要乌米饭的人,而每个人的脸上都被抹花,从而演变成了全寨的狂欢夜。

德江炸龙

每年农历正月十五元宵节,在德江有舞龙炸龙的传统习俗,这一习俗至今已有上百年的历史,德江人用“炸”的方式去掉附在龙身上的邪气,以此祈求风调雨顺、五谷丰登。

元宵节晚上,全城居民不分男女老少,自发组织、自愿参加、自筹资金、自编自舞、自玩自炸。舞龙者头戴安全帽,袒胸露臂,敲锣打鼓,在随行队伍灯笼火把的照耀下,举着龙灯,昂首挺胸穿越各条主街道。沿街居民、客商早已备好成箱、成堆的烟花爆竹,只要舞龙队伍一出现,迅速点燃竹竿上的鞭炮和烟花,向舞龙队伍蜂拥扑去,进行密集轰炸和猛烈喷灼,似瀑布飞流、春雷滚动。通过炸龙,表达出土家男儿的慓悍、粗犷和血性。

炸龙活动对于研究民族、民俗、天文、声乐、舞蹈等有十分重要的历史意义和文化价值。2021年,经国务院批准列入第五批国家级非物质文化遗产代表性扩展项目名录。

舞龙嘘花

流传于台江县的苗族舞龙嘘花习俗具有鲜明的地域特色和民族特色。

每年正月初五,人们就筹备材料开始编龙。编出的龙主要有三种。一种是草龙,当地俗称草靶龙,用稻草编制而成;一种是亮龙,俗称节节龙,用彩绘布编制而成,民间认为是汉族的龙;另一种是硬龙,用篾条扎制而成,民间认为是当地苗族的龙。

从正月初五至十七为舞龙嘘花活动期。县城集聚了几百条龙,观看舞龙表演的人们用嘘花筒对着龙嘘花,舞龙者赤身迎着火花狂舞,现场一片欢乐的氛围。

2021年,苗族舞龙嘘花习俗入选国家级非物质文化遗产名录。

八音坐唱

八音坐唱又叫“布依八音”,是布依族世代相传的一种民间曲艺说唱形式。布依八音流传于黔西南州册亨县、安龙县、兴义市南盘江沿岸布依族聚居村寨,是婚礼、祝寿、新居志喜等喜庆场合的礼俗用乐。因其由牛骨胡、葫芦胡、刺鼓、箫筒、小马锣、小镲、包包锣和月琴八种乐器演奏,并用布依语进行说唱,所以当地人都称其为“八音”。

明清时期,布依八音曾一度盛行。在盘江流域布依族村寨普遍开设有教乐坊“八音堂”,专门传授布依八音技艺,演出八音坐唱的八音队多时达到三百余支。新中国成立后,兴义市布依八音队多次应邀参加国内外演出,被誉为“盘江奇葩”、“凡间绝响、天籁之音”、“声音的活化石”、“南盘江畔的艺术明珠”。

2006年,贵州省兴义市申报的布依族八音坐唱列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

布依戏

布依戏在布依语中称“谷艺”,主要分布于贵州南部及西南部布依族聚居的册亨、安龙、兴义等县。它是受汉、壮、苗族戏曲的影响,用布依语演唱布依族乐曲,在八音坐弹、板凳戏的基础上发展形成的。

布依戏正戏的剧目包括本民族剧目和移植剧目两类。本民族剧目以讲述布依族传说故事为主,有《三月三》《六月六》《罗细杏》等,唱、白均用布依语,民族特色十分浓郁。移植剧目主要从汉族民间故事移植而来,包括《玉堂春》《秦香莲》《祝英台》等,用“双语”表演,人物出场念“引子”、“定场诗”、“自报家门”时说汉语,演唱、对白、插科打诨时用布依语。

布依戏主要由村寨的民间业余戏班加以传承。戏班一般有三十多人,以自然村寨为基础,戏师为班头,各班每年春节期间必须为本寨,或没有戏班的村寨演出,以穰灾祈福、驱鬼逐疫。