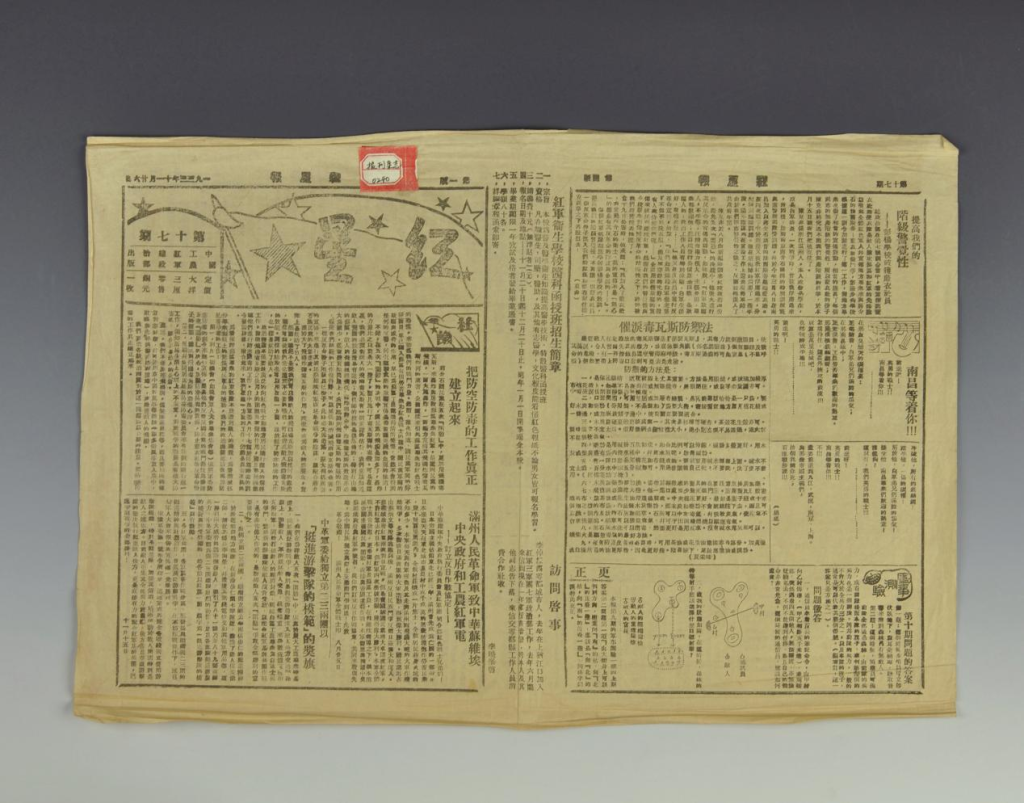

闪闪的“红星”

《红星》,1933年9月3日由中国工农红军总政治部出版,江西瑞金中央革命根据地纪念馆馆藏,国家一级文物。

《红星》于1931年12月1日在瑞金创刊,先后由陆定一、张如心、邓小平在中央苏区主编,是中国工农红军总政治部机关报。原定5日刊,实际不定期,一般是四开四版,由中革军委印刷所铅印出版。1933年3月3日第三十一期起,改为三十二开油印期刊,同年8月上旬又恢复原来的四开铅印报纸形式,并重新编印期号。前后共出版124期,发行量超过1.7万份。

《红星》设有社论、前线通讯、红军家信等主要栏目,另设立俱乐部、猜谜语、红军歌曲、军事常识、军事测验等专栏,从政治、思想、军事、文化、娱乐等各方面对红军建设进行宣传,内容十分丰富,被称为“战士的良友”“革命战争的一只有力喇叭”,为加强红军全军的政治思想建设作出了贡献。

1933年6月下旬,在时任中国工农红军总政治部主任王稼祥的举荐下,邓小平被调到红军总政治部,任秘书长兼《红星》主编。邓小平决心要把《红星》办好,让它成为传播党的思想和文化知识的一个主阵地,更好地为红军、为革命战争服务。

《红星》编辑部当时只有两个人,除邓小平外,只有一名通讯员给他做帮手。邓小平既要组稿,又要写稿,还要编排版面,手写美术标题,工作量相当大。在《红星》报社编辑部所在地沙洲坝白屋子,经常可以看到他在昏暗的油灯下挑灯夜战的身影,许多没有署名的社论和文章都出自邓小平的手笔。

邓小平坚持群众办报方向,建立了一支500多人的通讯员队伍,通讯员中有普通战士,有党政机关的领导,也有红军部队的指战员。许多通讯员既是前线战斗的战士,又是战地记者;既持枪杀敌,又挥笔写稿;所写的既是他们的战友,又是他们自己。

中央领导人特别关注《红星》。当时的中革军委负责人周恩来、王稼祥经常常审定报纸的重要社论和文章。周恩来、朱德、王稼祥、博古、张闻天等都在《红星》报发表过署名文章。1933年8月14日,《红星》报用整版篇幅发表了毛泽东以“子任”为笔名写的《吉安的占领》。

1933年9月,第五次反“围剿”前夕,《红星》第八期刊登了朱德、周恩来、叶剑英的倡议:“为彻底粉碎敌人的第五次‘围剿’,我们愿意将存于中央政府的1932年的二元钱公谷费全部捐给战争,并希望全体红军一致响应‘红星号召’”。消息刊登后,很快就得到红军各军团的热烈响应,不仅将公谷费如数捐出,连伤病号也纷纷捐献了节余的休养费,支援革命战争。

1934年10月,红军主力长征后,邓小平在长征途中依然坚持编辑发行《红星》,在长征中共发行了28期。《红星》报于1935年8月停刊,完成了它创刊时的使命,“加强红军里的一切政治工作,提高红军的政治水平线和文化水平线,实现中国共产党苏区代表大会决议,完成使红军成为铁军的任务”。

在《红星》报的宣传、激励下,许多红军将士像星星一样,把自己的光和热洒向人间、洒向疆场,被苏区军民称为“闪闪的红星”。

80多年过去了,仅存不多的《红星》已成为珍贵的文物,它为中国革命和人民军队的建设立下的功绩将永载光辉史册。