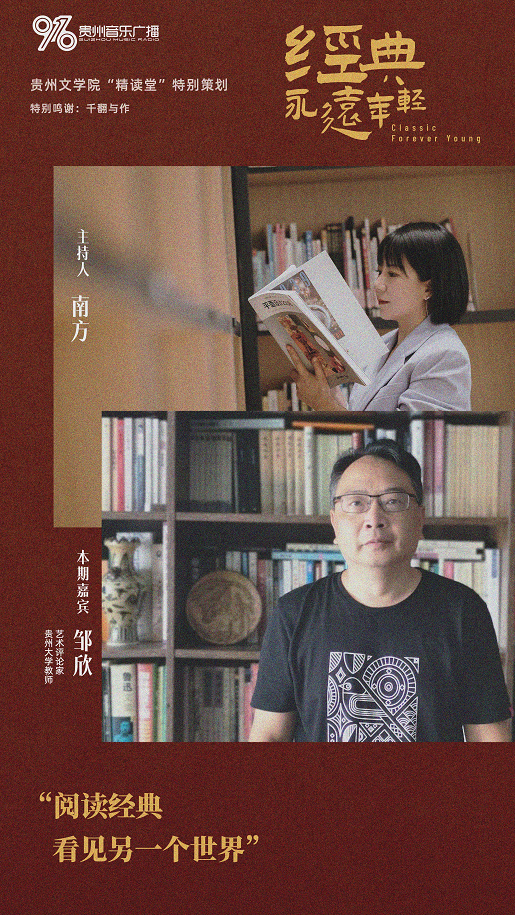

“精读堂”特别策划丨经典永远年轻——邹欣X南方:阅读经典 看见另一个世界

因为有书,时光便也不会老去

经典永远年轻

FM91.6贵州音乐广播 联合

贵州文学院“精读堂”特别策划

特别鸣谢:千翻与作

点击音频收听节目

本期嘉宾:邹欣

艺术评论家、贵州大学教师

1、 一本书之所以称为经典,需要具备什么条件?

先说句题外话,谈谈这个节目的主题“经典永远年轻”,年轻是活力和热情的别名,把年轻和经典放在一起,说实话我没有那么乐观。在任何一个时代,经典的影响力和号召力都是不能与大众文学或者大众文化相提并论的,从“阳春白雪、下里巴人”的故事到我们今天身处的互联网时代,看看我们和周围的人每天的生活,刷手机的时间总是越来越多,这已经成为人们的一个共有的事实,而且作为一种趋势还有可能愈演愈烈。所以我的观点要审慎得多,我觉得确切的说法应该是“经典不死”,经典的力量在于它可以式微,但是无法消除。

其次另一个有意思的话题是,我们往往认为经典就等于精英文化,雅文化,大众文化就是俗文化,很多人会不自觉陷入雅俗对立的怪圈,纠缠于大众和精英的区别,这种问题向来都是聚讼纷纭,无法形成定论的。其实两者真的这么水火不容吗?我看未必,余英时先生在《东汉生死观》谈道:“当思想史的研究者发现一些来自伟大头脑的伟大思想起源甚卑,有时便可能会感到尴尬。如果允许我们将任何相对稳定的社会或文化视为一个整体,我们将会发现要在正式思想及与其相对应的民间思想间划出一条清晰的界线是困难的。······那些二流作家作品······据信甚至往往更加清楚地反映出一个时代的倾向。”余英时的观点呢其实也可以用来处理经典和大众关系的问题,虽然两者不是等价的概念,但其中交集之处是很多的。

如果按照文化研究学派的观念来看的话,大众文化可以看成近现代以来文化工业的产物,大众传媒就是大众文化的天然载体,商业化的生产属性与消费属性就成为大众文化的基本属性,这样大众文化与所谓的精英文化的区别又是显而易见的,存在着从内容到形式的多方面的差别。王人博先生就认为学术研究者在面对互联网的时候有一种共同的无奈,因为互联网在本质上并不是一个适合表达学术和知识的场域,而是一个以制造舆论和热点为主的虚拟空间。有时候学者们所提倡的“同情理解”放到网上就变成了“渴望冲撞”,变成了主动上门找抽。

所以一本书成为经典,需要具备什么条件?这可以分作两个方面来回答,从外部来说,一本书要成为经典,我认为只有一个条件,就是看它是否战胜了时间,经过时间的淘洗还能存留下来的著作,就证明了它的经典属性。博尔赫斯有一次和大学生们谈莎士比亚,有个学生说:我觉得哈姆雷特这个形象不太真实,博尔赫斯回答说:他比你我都要真实得多,你我在这个世界上消失的时候,哈姆雷特还会继续活着。这就是经典的力量,它可以被论断、被质疑、被冷落甚至被嘲弄,但它无法被消除,它能够抵御时间的侵蚀,成为永恒的一部分。从内部来说,也就是从阅读者个体的角度,前面那个因素虽然存在,但影响不大。西方人有句老话叫做:“上帝存在和对你来说上帝存在,这是两码事”,同样的,对我们普通读者而言,经典存在和对你来说经典存在,这也是两码事。从个体角度来说一部经典除非被你认识、被你解读、被你吸收、被你运用,你和它之间产生过深刻的互动,否则对你来讲就算不得经典了。从另一个角度讲,一本不是那么经典的作品如果深深地打动了你,影响了你甚至塑造了你,那么它对你而言就是不折不扣的经典。比如罗曼罗兰的《约翰.克里斯朵夫》,在西方文学史中并不是一部非常重要的著作,却成为影响中国几代读书人的经典。

2、 为什么要读经典?

卡尔维诺曾经写了一本书来回答这个问题,你的问题就是他的书名。如果不是要寻求标准答案的话,我倒觉得不一定非要读经典不可。我的意思是不要把“读经典”这句话当成对自己的一种要求或是律令,不要因为经典属于雅文化,或者经典文学比大众文学更有价值这样一种先入为主的理念而硬逼着自己读经典,否则很容易因为消化不良而失去阅读的乐趣。就我个人来说我倡导一种自然的阅读生态,我总觉得一个人在某个时候遇上一本书,这里面有点缘分的因素,类似于在对的时候碰上对的人,那么阅读的展开就会比较顺利了,如果碰上那本对的书恰好又是一册经典的话,那么恭喜,可以沉浸于一段丰盛的的阅读体验了,我有位大学同学,她一口读完马尔克斯《霍乱时期的爱情》发朋友圈说,现在正处于一种微醺的状态、一种一种美妙的空虚之中。这就是经典的力量,喝白酒和和啤酒毕竟是不一样的。我女儿出生之后,老友吴石送了我们一套《世界童话名著》的连环画,一九八八年出版,共八册。并嘱咐我们女儿长大后务必要还他。这套书选题之宽、眼界之高、绘画之美我觉得同类书之冠,就连每个童话故事之前简介都写得很有文采。我女儿的各种图书加起来不下两三百本,可她绝大数的睡前故事都从这里面来,有时候悲伤落泪,有时候笑得打滚。这套书她已经听了快四年了,反反复复还是它,没有可以替代的。这就是经典的力量,它一旦走入你的世界,别的东西就莫名其妙地消失了。

3、 哪些经典曾深深影响你?

我觉得年少时候读过的书深深影响了我,我读高中时候父亲总批评我不喜欢读课本只爱读闲书,我当时的很多同学也都这样。现在想起来记忆很深的有傅雷作品系列,包括他的家书,《傅译传记五种》还有前面提到的《约翰.克里斯朵夫》。傅雷先生的译笔和文笔不知道为什么总和一个青少年的血气很搭配,那是一个需要观点和立场的年龄,傅雷的笔墨正好给了我这一切。另外一个系列和鲁迅有关,我父亲有一套人民文学出版社一九七三年版的《鲁迅全集》,小十六开,很容易抽一本出来压在数学书底下偷看,我从《野草》《故事新编》里面发现一个语文书里面没有的鲁迅,又让人毛骨悚然,又令人兴奋不已,另外我觉得他太会给自己的书起名字了,《伪自由书》、《准风月谈》,简直妙绝。还有一些就是和熊秉明先生有关的,稍后会提到。

4、 推荐一本经典书籍。

我推荐熊秉明先生的《关于罗丹:日记摘抄》。文汇出版社1999年版,我手头还有一个版本,大概是1988年版的,昨天翻遍书架都没有找到。这是我十六七岁时候的枕边书,睡觉之前总要翻上几页,一遍读过后又从头再来,我觉得书里面的那个人我太让我心仪了,每天晚上不和他聊上一阵总觉得差点什么。我的第一篇美术评论也是关于熊先生的。所以推荐的这本书是沿着上一个话题往下聊的。熊秉明先生生于一九二二年,父亲熊庆来,数学家,任教清华大学,一九三七年抗战爆发全家迁往云南。后来熊秉明就毕业于西南联大哲学系,一九四七年赴法国留学,先在巴黎大学读了一年哲学,次年进入巴黎高等美术学院转学雕塑。

这本书是熊先生一九四七年到一九五一年之间关于法国雕塑家罗丹的日记摘抄,是他二十五岁到二十八岁之间的学习记录。我推荐的理由如下:第一,熊秉明先生成为艺术家的路径是绝无仅有的。熟悉现代艺术的人都知道,是观念的植入彻底改变了美术史的样貌,而一般艺术家都是从造型世界进入观念世界的,始于形而下,达于形而上;而熊先生正好相反,他是从一个完整的观念世界出发,一步一步探索到造型世界的,哲学,按一般理解是他的专业,也是他一生没有离开过的领域。他并不是做了艺术家就告别了哲学,而是在他一生的不同阶段都在大学教授哲学,并同时开展他的艺术实践。这在现当代美术史,尤其是中国美术史里面,是一个绝无仅有的样本。因为这是两个太过遥远的领域,雕塑是造型艺术中物质性最强的门类,必须每天和泥土、石料、木材、金属打交道,他的老师们也各不相同,有的把基本功定位在捏塑的能力上,有的则认为雕塑必须从打石头入门,有的强调形态的坚实,结构中的建筑性,有的则看重塑造的趣味性和偶然性。他在日记里这样描写石雕工作室的状况“教室不大,左左右右全是石头、石像,半是石头的石像,半是石像的石头。可以走动的空间不多了,而这空间的地面上铺满一层碎石渣,走上去,嘁嘁喳喳地响,空中飘着石屑的粉末,同学们的工作服上、鞋上、木屐上、发上都覆着一层白粉。我感到有些不安,这一种雕刻室的空气是我所未料到的,和哲学课堂上的气氛太不相同了。米开朗基罗、罗丹的雕像都是从这样的混乱、迷惑、贫瘠干枯、坚硬粗糙的物质世界中产生出来的么?想到我必须从这石头堆里辟出一条路,而这些石头极硬,这条路极长,不免心里一悸。忽然想到苏格拉底年轻时代也曾打凿雕像,觉得我并不是完全的陌生者。······教授是个魁梧而和善的中年人,要我下星期三带素描给他看。”这样具有现场感的记录日记中比比皆是,年轻的熊秉明每次接触物质材料形象之时,头脑里面的哲学思索就自然而然顺流而下,在日记中流淌成奇妙的文字,给人极大的满足。

其次,熊秉明先生走入陌生的造型世界有两个精神上的“领路人”,一个是里尔克,一个是罗丹,就像但丁跟随维吉尔的脚步走入地狱的密林。他在一九四七年十一月二十八日的日记中回忆道“1943年被征调做翻译官,一直在滇南边境上。军中生活相当枯索,周遭只见丛山峡谷,掩覆着密密厚厚的原始森林……有一天朋友从昆明给我寄来了这本小书:梁宗岱译的里尔克的《罗丹》。那兴奋喜悦真是难以形容,像触了电似的。书很小很薄,纸是当年物资缺乏下所用的一种粗糙而发黄的土纸,印刷很差,字迹模糊不清,有时简直得猜着读,但是文字与内容使人猛然记起还有一个精神世界的存在,还有一个可以期待、可以向往的天地的存在。这之后,辗转调动于军部、师部、团部工作的时候,一直珍藏在箱箧里,近乎一个护符,好像有了它在,我的生命也就有了安全。我现在能够徘徊在罗丹的雕像之间了,但是那一本讲述罗丹作品的印得寒伧可怜的小书 ,白天操练战术,演习震耳的迫击炮,晚上在昏暗的颤抖着的蜡烛光下读的小书 竟不能忘怀。”这里头有意思的地方是哲学系学生熊秉明在接触真正的罗丹之前,先接触到了一个文本中的罗丹,这个罗丹是被诗人里尔克用自己的语言表述过一番的罗丹,正是这个文本中的罗丹激励了年轻的熊秉明决心走向一条追寻真正罗丹的道路。另一个有意思的地方是,熊秉明到法国后,罗丹早就成为历史,成为欧洲传统的一部分,而其时的欧洲刚从二战中苏醒过来,正是现代主义如火如荼的时候,当时活跃在欧洲的雕塑家多半是罗丹的学生,或学生的学生这一辈人了。熊秉明双脚踏上欧洲的时候,罗丹已然成为一个旧梦,所以日记的第一篇,毕隆府,罗丹博物馆,那是他谒见心中神明的第一站。所以学哲学的熊秉明,在二十世纪中叶的巴黎,跟随一群现代主义老师,追寻十九世纪末的罗丹的脚步,这里面哲学与造型、东方与西方、当代与传统、认同与抵触都发生在一个敏感智慧的年轻生命之中,刚才提到的这些词语不再是理论书上的概念,而化身为一个具体生命实实在在的焦虑、疼痛和撕裂。这方面在日记里表现得太丰富太真实了。这是我推荐的第二个理由。

第三个理由,就是作者的文笔,不能再好了。

本文文字、图片均由受访嘉宾提供并授权使用