“贵州绣娘” 巧手技艺:王亨石和她的苗族锡绣

为深入贯彻落实党的二十大精神,贯彻落实《全国妇联关于推动贵州妇女儿童事业在乡村振兴中开新局实施方案》精神,推进锦绣计划深入实施,促进全省妇女特色手工产业高质量发展,进一步探索依托多彩民族文化和妇女特色手工技艺,推动乡村振兴的新路径,推动“指尖技艺”转化为“指尖经济”,通过妇女特色手工技艺实现就业增收、创业发展,为全面建成小康社会贡献巾帼力量。2023年1月起,贵州省妇联发展部与贵州广播电视台文体旅事业部联合推出“贵州绣娘”宣传专栏,对全省积极参与锦绣计划中特色手工技艺高超,并在群众中有带动力、影响力和公认度的“贵州绣娘”进行宣传报道。发挥“领跑者”的带动性,促进贵州省妇女就业创业,有效助力巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。

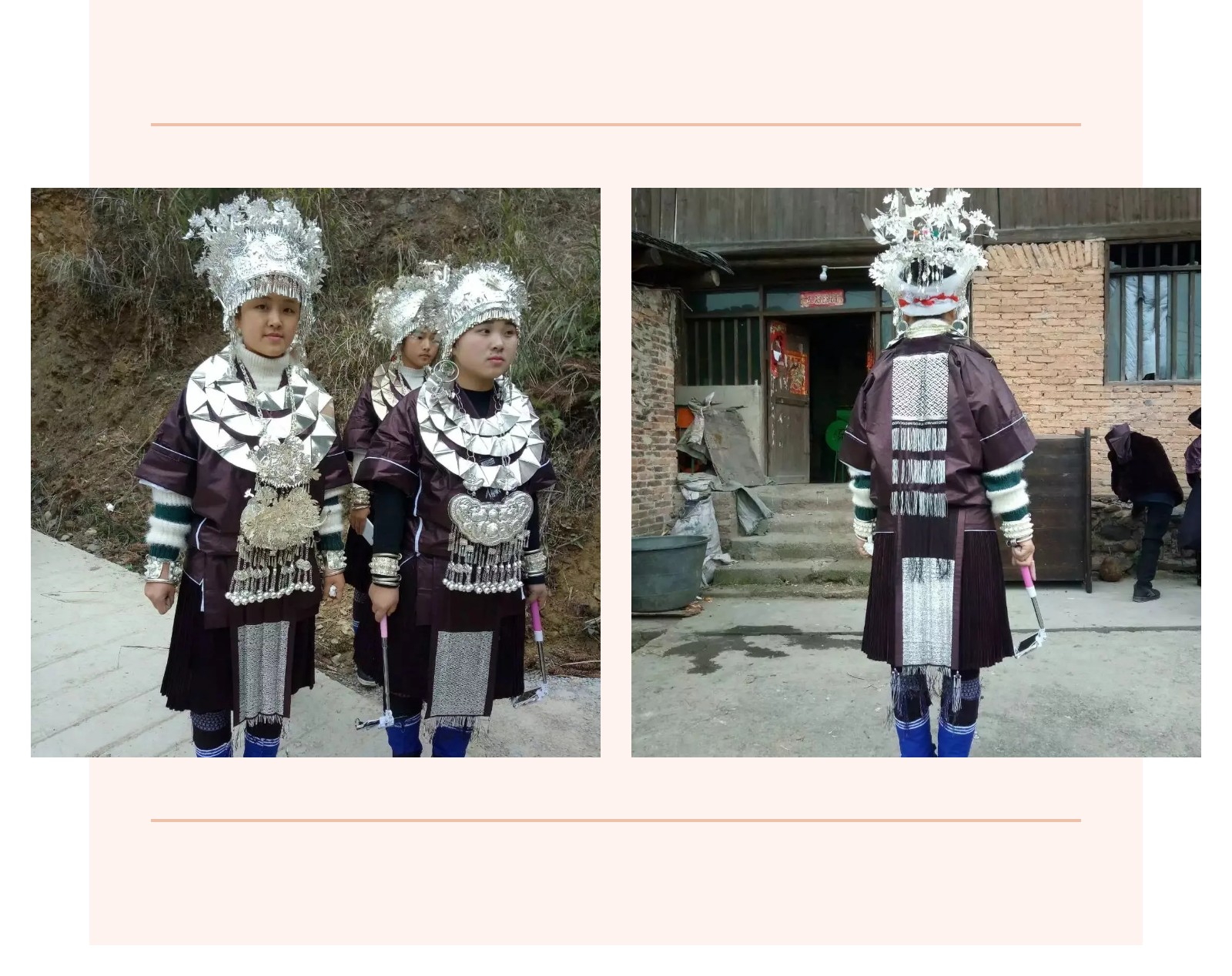

锡绣是世界上唯一的金属绣,已有600年的历史,锡绣的工艺复杂,如今已很少有人掌握此项技艺。锡绣以侗布作为底料,用棉线绣出相应的图案,然后将金属锡加热成液体,凝结成不到半毫米的锡片,再用剪刀将其剪成2毫米的锡条。接着,用细线穿过挑起的线孔,将锡线折成弯钩,固定在布料上后剪断,这样就完成了扣锡的过程。最后,用红、蓝、绿丝线穿梭在图案空隙中,绣成彩色的几何图案。

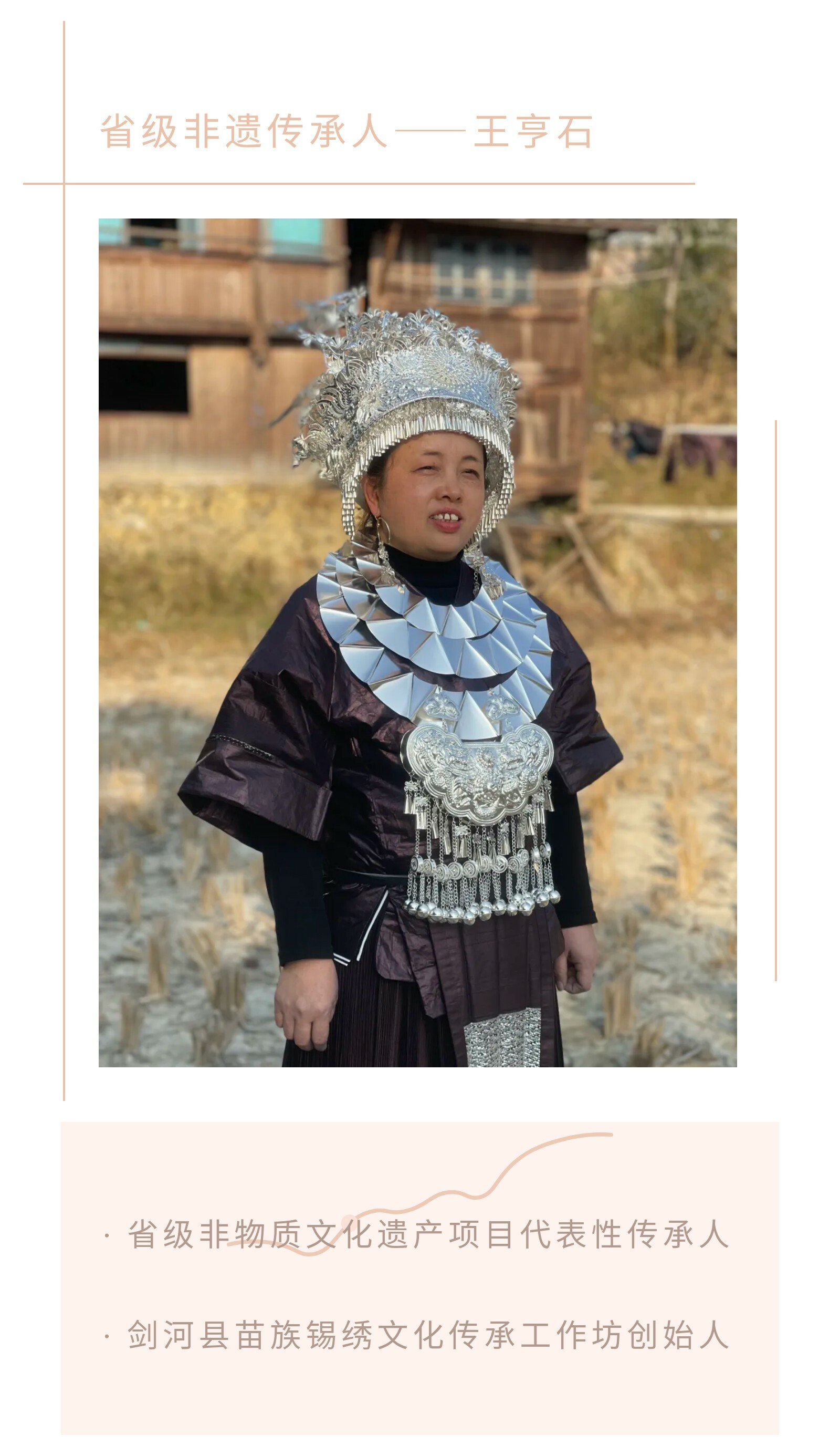

王亨石,一位来自剑河县南寨乡白露村的苗族女性,是剑河县国家级非物质文化遗产名录《苗族服饰》的省级代表性传承人,也是剑河县妇女民族手工产业协会的副会长。她从小跟随母亲学习锡绣制作技艺和苗族锡绣服饰制作工艺,对此充满了热爱和执着。她从妈妈手中接过了接力棒,全身心投入到对苗族锡绣服饰的传承和保护之中。为了更好地传承和保护苗族锡绣技艺和锡绣服饰,2013年她成立了剑河县苗族锡绣文化传承工作坊,她不仅培养徒弟,还带动了300余名农村妇女就业,帮助她们创业、就业,提高收入。她的工作坊也成为了当地妇女们学习苗族手工刺绣技能的重要场所。

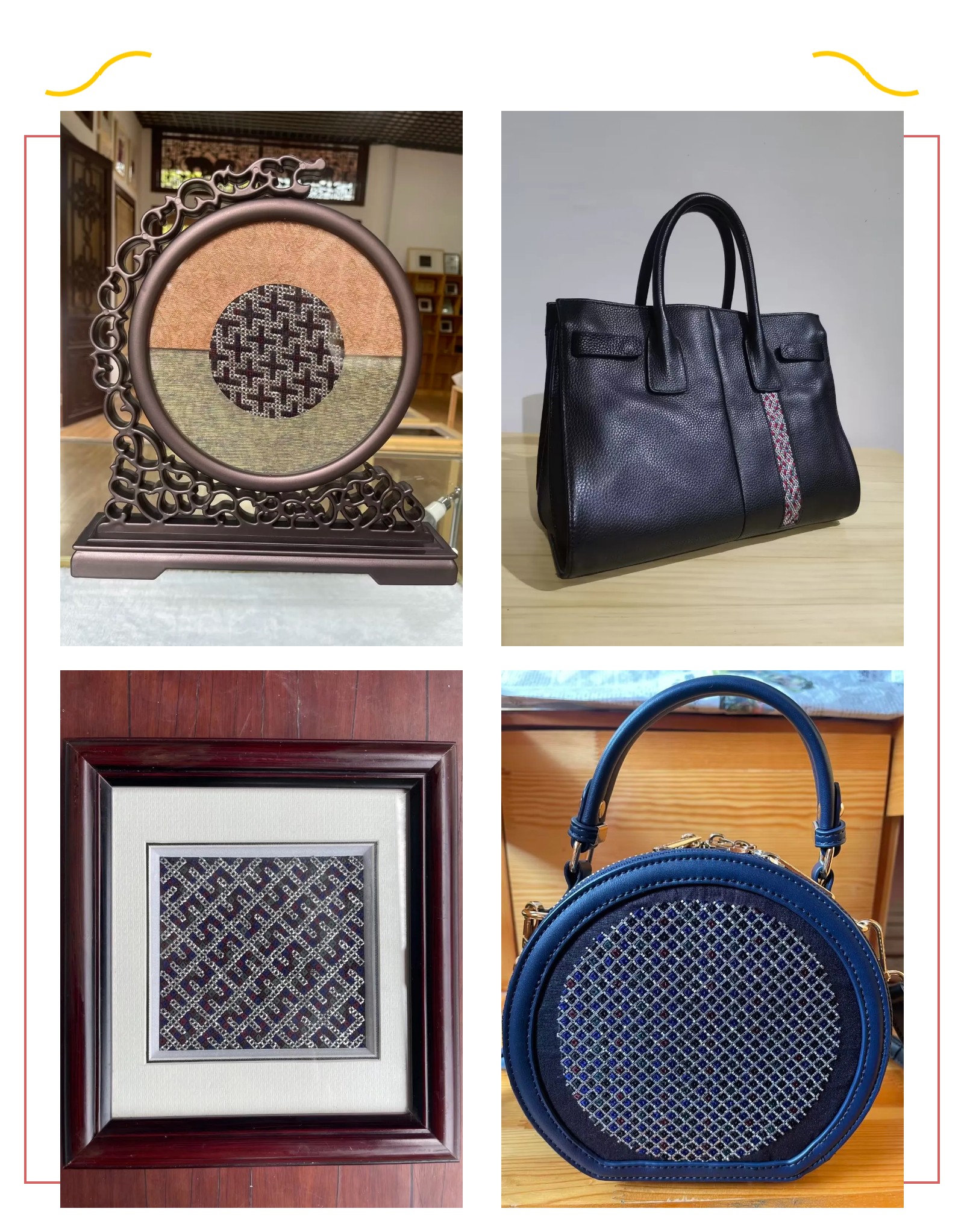

王亨石的锡绣技艺精湛,作品充满了独特的民族魅力。她的苗族服饰和锡绣作品远销美国、加拿大、新加坡等地,年产值高达40余万元。她的作品在多项比赛中屡获殊荣,如锦绣计划+苗绣(蜡染)妇女手工技能赛获二等奖、“多彩贵州”旅游商品设计大赛一等奖、“多彩贵州”能工巧匠大赛黔东南赛区刺绣类一等奖、中国(凯里)银饰刺绣博览民族民间刺绣类金奖、凯里银饰刺绣博览民族民间刺绣类金奖、首届中国(黄山)非物质文化遗产传统技艺大赛银奖、黔东南苗族侗族自治州第二届“百佳绣娘”一等奖、中国(贵州)第一届国际民族民间工艺品文化产品博览会黔东南赛区民族民间工艺品设计大赛能工巧匠二等奖等。荣获剑河十佳优秀传承人、剑河县三名工程“名工匠”、黔东南州“名绣娘”“最美贵州绣娘”等称号,被贵州省文化厅评为“省级非物质文化遗产项目代表性传承人”,并担任贵州民族大学“贵州少数民族服饰技艺与设计普及培训班”指导、授讲专家,凯里学院兼职教授,“锦绣计划”民族手工刺绣创新设计提升培训班授课老师等职。

作为省级非物质文化遗产项目代表性传承人,王亨石承担着传承和保护苗族锡绣技艺及锡绣服饰的重要使命,她用自己的努力和执着,让原本逐渐被遗忘的古老技艺重新焕发出生命的光芒,不仅让苗族锡绣技艺和锡绣服饰得到了更好的保护和传承,也让更多的人了解和喜爱这项美丽的文化遗产。在未来的日子里,王亨石将继续她的锡绣传承之旅,她希望通过自己的努力,让苗族锡绣走向市场,走向世界,同时也帮助更多的妇女创业、就业,提高生活水平。