守护“吥嘟”的手艺人

“吥嘟”

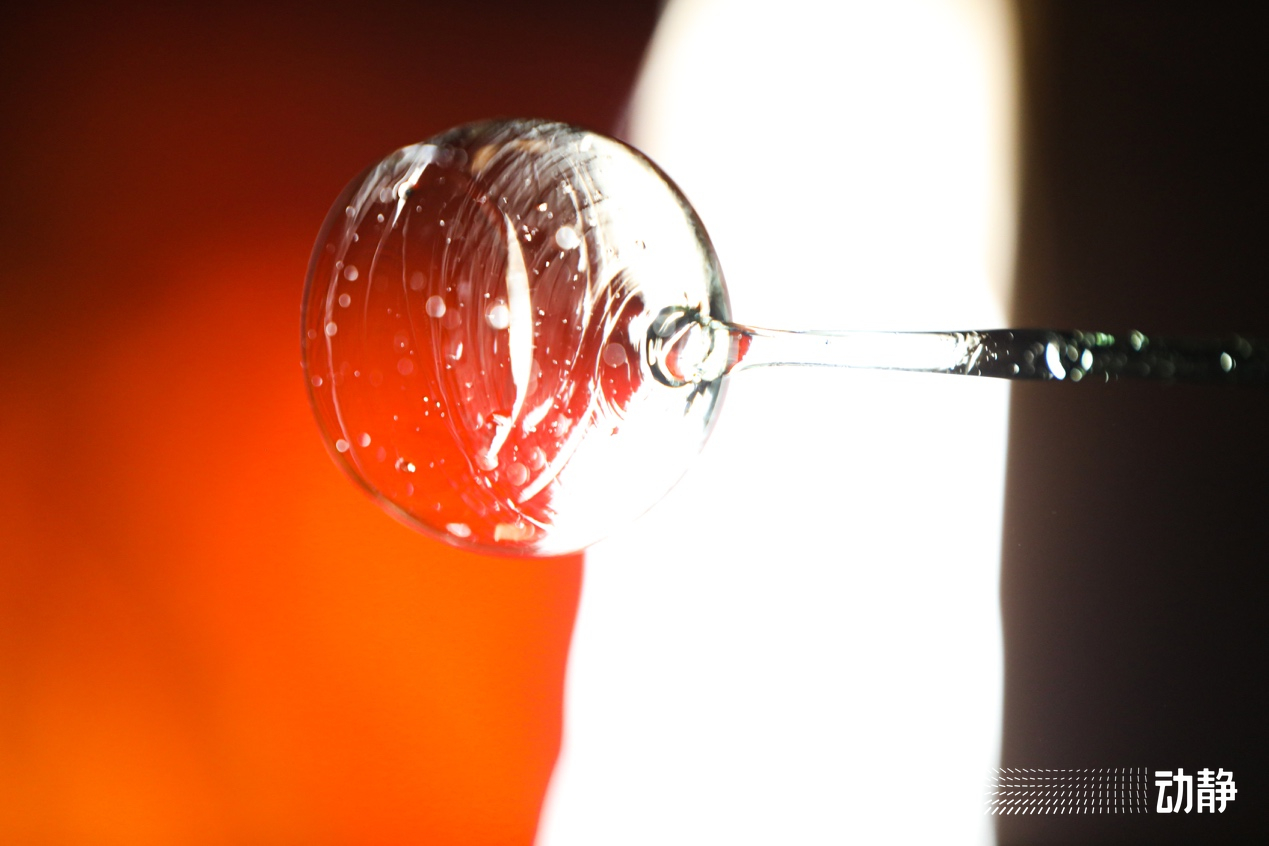

这种薄透如纸

形如拨浪鼓的小玩意

用嘴一呼一吸之间

能发出“并嘣、并嘣”清脆的声响

这个声音你是否熟悉

是否勾起你儿时的记忆

随着冬腊月的到来,新年的脚步也在慢慢向我们走来。“吥嘟”,这种作为小孩子新年期间的特殊玩具,也开始逐渐出现在了市场。在位于大方县顺德办事处小路社区的一家“吥嘟”生产小作坊内,“吥嘟”艺人们正忙着制作“吥嘟”。

作坊内,黄大华带着几个“吥嘟”艺人不断在火炉口取料进行“吥嘟”吹制。 “这个活就是一门艺术,难学会”,黄大华介绍,既要把握好玻璃原液冷却的时间,又要吹出圆润响亮的“吥嘟”,吹的时候用气要均匀,动作要快、还要不停来回转动。

从18岁开始吹制“吥嘟”,时光飞逝,黄大华与“吥嘟”已经结下了53年不解之缘。

这个春节孩子们才拥有的玩具,在贵阳安顺等地叫“并嘣”。在云南等邻省叫“哦豁儿”,大方人则称之为“吥嘟”。

据《大方县志》及《大方文化遗产》记载,大方吥嘟烧制技艺源于清代康熙年间,已有 300 多年的历史,是汉族地区春节期间流行的一种薄玻璃制造的响器。“当时,石姓入黔始祖约在清朝从山东辗转迁徙来到大方县,生根发芽,如今已有十二代人。”黄大华介绍。

这个跨越约两千公里的儿童玩具,为这个小小的村庄注入了新的经济活力,这个小村庄也成了当地有名的“吥嘟”之乡。在盛极一时的上世纪八十年代,家家户户都有烧制玻璃器皿的炉灶,特别是腊月间,彻夜不眠,“吥嘟”制作也成为当时百姓的重要经济来源。据黄大华介绍,村里当时最多的时候有30余只炉子,除了“吥嘟”,还生产烟嘴、簪子丶马珠、磨牙棒、号等玻璃制品,“吥嘟”艺人多达60多个,一年四季都在生产这些东西,远销云南、四川、浙江等地。2012年大方将这套生产技艺申报为县级非遗项目。

"不通!不通!一口吹通!......"这个叫卖口号也有着新生活开始的寓意。在60、70、80后的这一代人的记忆里,春节前的大街小巷,这也许是最熟悉的叫卖声。春节期间最受孩子们欢迎的除了鞭炮、压岁钱,就是薄透如纸的玻璃玩物了。

时过境迁,随着时代的变化和生活条件的改善,吥嘟不再是孩童们过年才买得起的玩具。纯手工的工艺局限了吥嘟的发展,传统的玻璃制品,无法与塑料和流水线生产线竞争,因此很多年轻人都不愿意学习这一技艺,从而转行做其他。如今,在这个小村庄,这门手艺已经慢慢凋落,仅有黄大华一户人家开炉生产。“目前,也是贵州唯一的一家‘吥嘟’生产作坊。”黄大华介绍。当谈及这把年纪为何要坚持做下去时,黄大华坦言,做“吥嘟”大半辈子了,对这行也有感情了,不舍得丢,只要自己还能动,就会继续做下去。

通讯员:大方融媒 周训贵 李灵 钟欢