时间里·文物|鸡公山文化的酒文物

文物,是历史的见证者;酒,是人类文明的产物。

2024年5月18日是第48个国际博物馆日,让我们一起走进贵州先秦考古威宁中水鸡公山遗址,探寻鸡公山文化的酒文物。

在贵州省文物考古研究所,持续了十几年的威宁县中水鸡公山遗址出土陶器的研究工作就要接近尾声。

贵州省文物考古研究所副所长、威宁中水鸡公山遗址项目负责人张合荣告诉记者,鸡公山遗址一共发掘了将近4000平方米,清理出祭坑等当时人类活动的遗迹350多处,出土有大量的陶器、石器和青铜器等,其中陶器基本完整的、可修复的有500多件。整个遗址出土的陶器中至少有1/3以上,推测可能是用来盛酒或者是饮酒的。

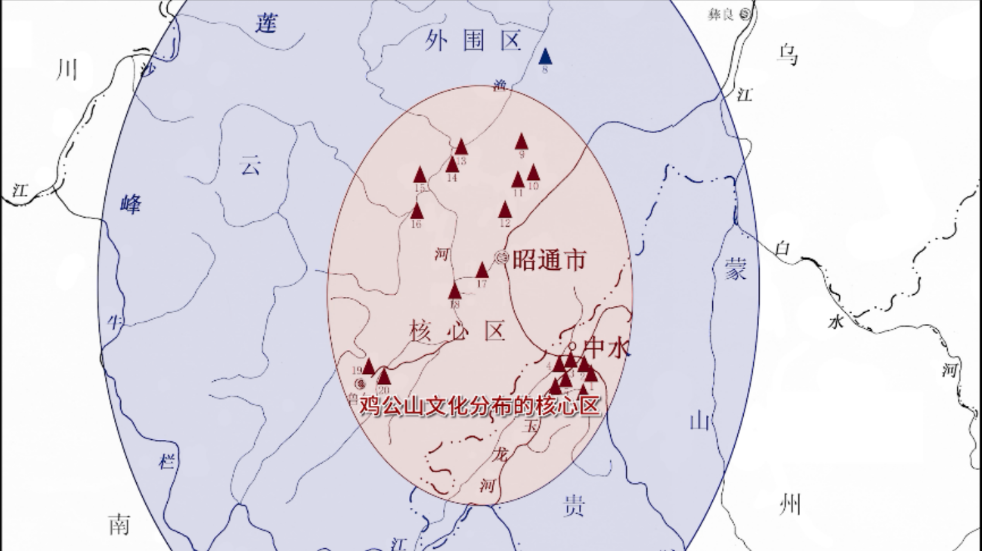

“鸡公山遗址把贵州西北部到云南东北部乌蒙山区这一片商周时期的考古学文化面貌比较清晰地反映了出来。我们以鸡公山遗址作为典型遗址,把这一片同时期遗址群命名为鸡公山文化。这也是贵州在商周阶段,目前唯一一个被命名的考古学文化,得到业内同行高度认可。”张合荣说。

2005年,以鸡公山遗址为主要内容的威宁中水遗址荣获全国十大考古新发现。与此同时,一件件见证史前文化的文物被大家所认识。

据介绍,遗址中出土最多的是陶器,经过比对,这些器类组合比较固定,以这种细长颈鼓腹小平底的陶瓶和折沿的单环耳罐为基本组合,每一个遗迹单位出土的陶器,可由小到大、由矮到高排列起来。张合荣说:“所以当时就有学者认为鸡公山出土的这种罐和瓶,类似于中原地区出土的列鼎、列簋等礼器,可称为列瓶、列罐,在当时可能已具有一定的礼器功能了。”

细颈小平底瓶是鸡公山遗址中出土的典型陶器,加之该遗址又是一处以祭祀为主要功能的遗址,经过考古专家的比较研究,推测遗址出土的部分陶器应该是酒器。

张合荣表示,从这种细颈小平底瓶的造型来看,它颈部细长,瓶腹部到颈部突然收缩,比较适合装水和装酒。

“我们再从遗址的功能来说,这里主要清理出祭坑,那么酒可以作为祭祀的中介物,所以这个瓶子它装酒的可能比装水要适合;而且每个瓶子的口沿小,比较好密封,装酒的话不容易挥发,所以种种迹象推测,它更符合是一种装酒的容器。”张合荣告诉记者,由于那个时候没有文字记载,这些器物上也没有明文说明它装什么,在当时,一器多用的情况是存在的,所以这样的器物也不排除它既拿来装酒,也可以拿来装水。

在这些器形相似,大小不一的出土陶器口沿上,有的还带有流。“流”就是容器上供液体流出的部位。“小器物带有一个小流,一个环形小耳,耳是粘贴上去的;大器物带有一个大流,耳直接把它镶嵌在陶胎里面去,主要是倾倒液体时比较方便。”张合荣说。

小器物因为不用太负重,所以当时的人们在制造它的时候,就直接用粘土把一个环形耳粘上去,既适用也美观。

大器物因为要承受装载物体的重量,所以会设计多个提耳。

张合荣告诉记者:“大器物上的这种耳叫桥型耳,制作的时候先在陶胎上钻个洞口,再把提耳镶嵌在陶胎上后进行固定,与陶身混为一体,这样更加牢固。我们从很多陶器碎片中可以看到当时这些陶器很明显的制作方法,包括这些陶器采用泥条盘筑法制作,也能清晰地看出来。”

在鸡公山考古发掘中,还出土了大量的碳化稻米。“说明当时的水稻种植等农业生产已经发展到一定水平,已经有剩余的粮食,能够给当时的人们酿酒提供物质基础,这也是我们贵州目前发现的最早的可能与饮酒有关的食物资料。”

记者:秋月 彭丽勇 包诗靖