哪一种表情,才是听高雅音乐的标配丨瞿小松作品分享会手记

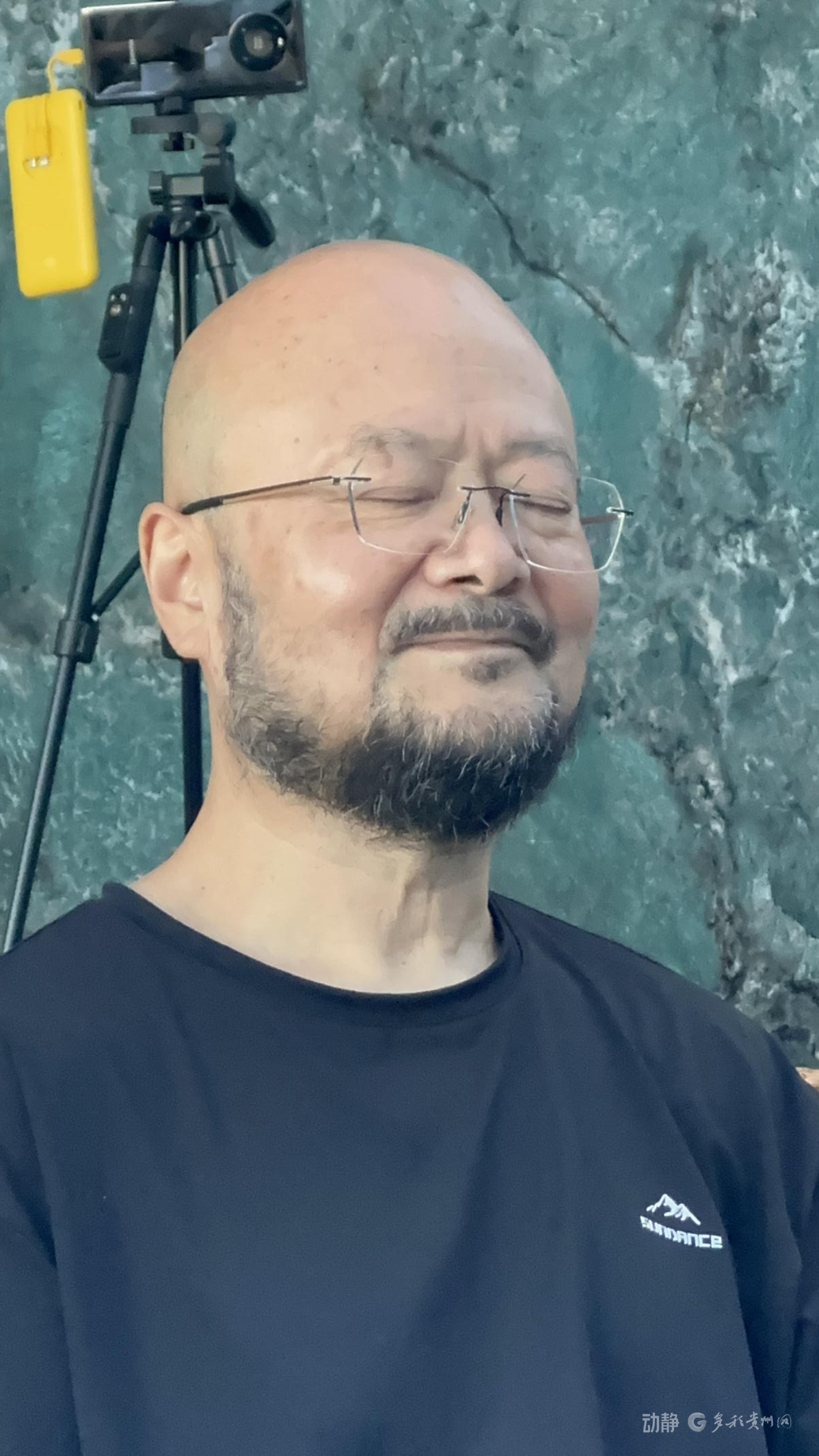

作曲家瞿小松

作曲家瞿小松

瞿小松在室内缭绕的乐曲声里闭眼端坐,嘴角上扬,满脸都写着平静喜悦。

这是初秋时节在贵阳举办的“瞿小松作品分享会”。分享会规模不大,来的几十号人大多是瞿小松在贵州文艺圈里的老朋友。地点在贵山和泰酒店顶楼的小会议厅,门外的大露台可以俯瞰贵阳老城区街景。三小时的音乐分享,从日头高照到晚霞漫天,音乐和光线一起流动。

对贵阳这拨老朋友来说,瞿小松和他的音乐都已久违。1977年他离开贵州,进入中央音乐学院作曲系学习作曲,和同班的谭盾、叶小纲、郭文景并称“央音四大才子”,并逐渐成为20世纪80年代以来中国最活跃和教育影响最大的作曲家之一。在离开家乡的近半个世纪里,他的经历、他在世界各地的创作和受到的盛赞,像相隔甚远的乐声,只是隐隐传来。此次分享,正是贵阳老友们和瞿小松及其音乐难得的一次近距离相会。

分享会现场

分享会现场

分享会上,大家一起聆听了包括瞿小松为澳门大型多媒体音乐舞剧《西游记》创作的歌曲《一颗心》等在内的《梵钟四击》之四件作品,以及由亚洲爱乐乐团及其合唱团、北京“深空”少年合唱团演奏演唱的,长达40余分钟的交响合唱作品《慈悲之光-安岳石刻》。

我是带着写作任务到场的。对于音乐,我是门外汉。当音乐从播放器中流淌而出,萦绕整个房间,全场的文化人艺术家看起来都深深沉醉时,我突然开始纠结于一个问题:欣赏这样的音乐时,应该怎样进行表情管理,才能显得不那么外行?

大多数人和瞿小松一样,都闭上了眼睛。关闭视觉器官,最大限度地调动听觉器官,根据我最新学到的网络知识,这叫“官官相护”。趁着他们都闭眼,我得以大大方方地打量他们的表情——主持人、四川大学人类学教授徐新建的手指不时跟着音乐节拍敲打扶手,面部肌肉也在跟着音乐强弱时松时紧;画家曹力面部表情很是放松,像一只在音乐的水流里随波荡漾的船;人类学家王良范双手抱胸前,感觉要把进入耳朵的每一个音符稳稳托住;文艺批评家张建建向来苛刻,我于是觉得他线条锐利的脸上分明也写着“我在挑刺”;省对外交流协会会长何京闭着眼紧蹙眉头,仿佛被人拽入音乐的深海无法脱身......瞿小松本人则一直那么面带微笑,闭眼端坐。我想与其说他是沉浸在自己的音乐里,不如说是臣服在音乐所呈现和传递的那个辽阔的时空、宏大的法则和清明的智慧里。

何京和张建建

何京和张建建

雕塑家李钢

雕塑家李钢

主持人徐新建

主持人徐新建

只有我身边的纪录片导演、诗人唐亚平,在众人皆闭眼聆听时站起身,环顾四周,用手机镜头拍下现场各位的表情种种——我们果然是同行,记录是我们的使命。

因为既不懂音乐,也不了解瞿小松,我之前专门上网学习了一下关于瞿小松的各种资料。世界各地媒体对他音乐创作的盛赞太多了,瑞典《每日新闻》说他的歌剧《俄狄浦斯王》是“一部伟大的歌剧……不只因为中国音乐进入西方音乐并相互溶和,更因为如此多样的风格,如此之多的表现方法被紧密地安排在完整的短小场景之中。”荷兰媒体赞他的歌剧《俄狄浦斯之死》是“本年度高光中的高光……静默和张力长时间保持,有时又是极具戏剧性、攻击性的爆发。”《伦敦时报》评价“瞿具有极高个性的音乐语言是东西方音乐语言有机的合成……一次完美的令人神魂颠倒的艺术节体验。”美国 Peer Music 音乐出版公司则评价“瞿基于中国的传统,创造出一种全新的、魔法般的、强有力戏剧性的、同时又是纯净的音乐。这音乐属于21世纪。”......

瞿小松被西方乐评称为“寂静的大师”“节制的大师”。我对音乐没有发言权,但他的文字表达却让我感受到了这种“寂静”和“节制”。天赋极高的人大概都难以设限,在读了他写的音乐、文化、生活随笔之后,我确信在世界级音乐家的身份之外,他至少还是个在文字表达上极富魅力的作家。

比如他说东方音乐中,时间一直是一个不可控因素。“中国的古琴教学基本上都是由老师言传身教,老师弹的每个音时间有多久,学生便记下了,因而同一首乐曲,不同的古琴流派弹起来往往有天壤之别。但这种时值的不确定感,倒让人真的自由了,弹奏变成了自我的表达与圆满。它呼应了我们对时间的感受,时间是相对的,有时候倏忽过去,有时候度日如年,它摆脱不了人们的回忆和情感。但在音乐中,这一种相对时间,仿佛时间的错觉,让东方的幽玄魅力在永恒的时间中超脱。”

又比如他比较人声和器乐之声:“人声是纯净的,器乐之声是世俗的,唯有纯净的人声配得上向神歌唱。所以格里高利圣咏只有人声,没有乐器。”“倾听格里高利圣咏的沉静与简单,我有一个体会,复杂令能量相互抵消,单纯令能量无障碍凝聚,无障碍通流。”

他对中国古画也很感兴趣,并从画面的留白中,看出艺术的相通:“如果你将注意力纠缠在五色,你将难见那个视之不见的无形‘大象’。如果你过多地留意丰富的声音,也将难以体察那个听之不闻的无声‘大音’。纠缠于声色,你将错失无形无声无味无言的恒常之道。”

所以他认为寂静才是本原,“声音是短暂的,寂静是永久的声音,从寂静中诞生,又回归寂静。”

张建建和王良范

张建建和王良范

那天的分享会,大家不仅聆听了瞿小松的音乐创作,也分享了各自的感受。

文艺批评家张建建用“配器精美绝伦”来形容《安岳石刻》这个作品,画家曹力则对瞿小松在作品中引用了民歌《牧歌》印象深刻,他说自己的绘画也借用了音乐元素,将节奏、强弱、音色等等引入到绘画创作中,不同门类的艺术感觉是可以相互转化的。

人类学家王良范自己也玩乐器,做乐队。他说首先折服于瞿小松对声音的驾驭能力,打破了对乐器的一般性认知,对声音的操控能力高强。他认为瞿小松是世界性而非地方性的音乐家,他的作品中表达的是人类共通的东西。“瞿小松的音乐有很强的建筑性”,王良范说,因为结构性张力巨大,空间感强,“充满了苍穹感和宏大性。”

瞿小松很认真地听每一位发言,交流时表情温和,语调平缓,也有种“寂静”的气息。在他的贵阳老朋友们口中,当年的他敏捷又犀利,嘴巴很“狡精”,这跟我一两年前才终于亲眼见到的他大不相同。在经历的打磨和信念的托举之下,人大概就会呈现出全然不同的样子,拥有焕然一新的场域,并拥有万千嘈杂也撼动不了的“寂静”。

分享会的最后,瞿小松说:“音乐像镜子,让我照见自己。”又说:“通过音乐传达慈悲,是我现在最喜欢做的事。”

文/小舒

图/唐亚平