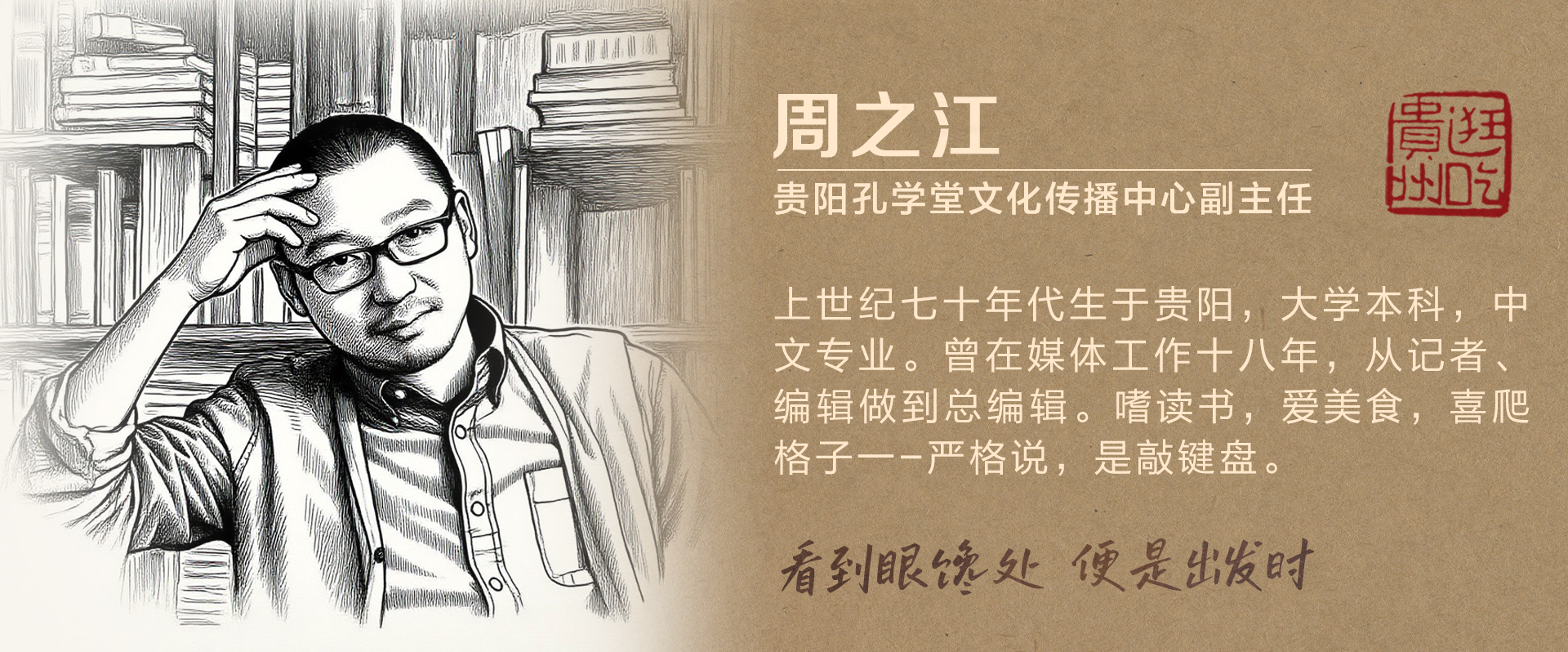

逛吃贵州丨屯堡大会再见钱理群先生,回忆一段跟他、跟贵州有关的往事

前几天,看到屯堡文化大会在安顺召开的消息,八十六岁的钱理群先生应邀出席,还作了一场题为“认识脚下的土地:屯堡文化的独特风貌和重要价值”的主旨演讲。

2025屯堡文化大会开幕式现场

2025屯堡文化大会开幕式现场

突然想起一桩跟钱先生有关的旧事来,窃以为,也完全符合我这个专栏的定位,其中那个“逛”字,说到底无非是通过文字,穿越时空,带着读者诸君知晓一些跟贵州相关的人、事、物。

二十多年前,由钱理群、戴明贤、封孝伦三位先生领衔主编的《贵州读本》付梓。我算是比较早的读者之一,二零零三年底,钱先生回黔“寻根”。当时我还在新华社工作,机缘凑巧,约定了一次采访,记得那日天色阴晦,寒气浸人,就在所住宾馆的房间,听钱先生洋洋洒洒聊了两三个小时,谈所谓退休后做的“小事情”之一,即选编《贵州读本》。

钱先生对贵州有特殊的情感,据他自陈,“一九六零年,我二十一岁大学毕业分配到贵州,一直到一九七八年,我考取研究生才回到北京,在安顺待了整整十八年……这是我人生中最美好,也是最困难的一段时间,是贵州这片土地容纳了我。离开贵州二十多年,我始终把贵州看作我的第二故乡”。

某种意义上,钱先生把贵州当作是自己的精神家园。他明确讲到,自己主持编写《贵州读本》的思考,我曾原原本本记录,现在看来,确是珍贵的材料,借此机会,转引如下——

所谓“读本”,我们为他界定了中学文化程度以上的读者群,而对于编者,我自己定了四个原则,也就是我们的编辑理念。

第一,是理想主义者的集合,高举理想主义的旗帜,在实利主义和消费主义的时代,做这种事情的回报是极少的,只有理想主义者愿意做。

第二个原则,打破大学和中学,出版界和教育界的界限,它必须要有学者的参与,需要黔人和黔友的参与,贵州人不一定能够跳得出来,外地人,他远距离观察,视野要开阔得多,他不一定拘泥于本地,黔人和黔友“自己描写自己”的一次合作。

第三个原则,把编书当作一个学术工作来做,其实就是我们大家对贵州文化的一次探寻和研究过程,在大量的事实的基础上,有理性的提升,形成理念,来统率这本书,它是有学术的含量的。它是我们这批人对贵州文化的一种解释,不是唯一的,是允许讨论的,不是一个结论性的东西。

第四个原则,它基本上是一个民间立场,教育事业是全民族的事业,它的主体是政府的指导,但也需要民间力量的参与,从而形成良性的互动。

我希望,《贵州读本》成为一本“长销书”,将来还可以有人来不断地修订,使之臻于完善,这是我对它的一个期待。

《贵州读本》问世后十年,曾经历一次修订,由戴明贤、袁本良、王尧礼、杜应国、罗迎贤诸公续承其事,编委会在“后记”中自谦说,此书仍有继续修订的空间,留待将来。

我是个好古且对家乡历史充满好奇的人,日常读书,看到与贵州相关的文字,有意无意留存,偶尔也会想,是不是可将其补入《贵州读本》的事情。

三年前,跟贵州教育出版社的卢玫姐谈及此设想,一拍即合,用冯友兰先生的话来说,正是一份“接着讲”的工作,借此机会,希望在“续编”中辑入前书未选的“遗珠”,并选进去一些在前书出版后才发表的新作,确乎是非常有意义的事情。

关于这段续集的故事,权且打住,且听下回分解。