【领读者】宋晓璐:《稻花鱼》的奇妙之旅

书籍点亮生活

让《领读者》带我们到达最远的地方

像一艘船,如一匹马

穿越时空,跨越山河

读书,读人,读世界

本期主题:《稻花鱼》的奇妙之旅

“在这片古老的土地上,正在发生着新奇的故事,在新鲜的生活里,依然保留着原初的记忆。”因此,新时代,应该用新的方式记录和传承我们的“古稻种植习俗”,让其深入人心,滋养人心。 由此,有了这本凝聚前人智慧、后人心血,贵州省非物质文化遗产中心鼎力推荐的原创绘本《稻花鱼》。

本期领读者:宋晓璐 贵州民族大学美术学院教师、《稻花鱼》绘画作者

在一万年以前,我们的祖先就已经开始种植水稻了。此后,在不断的迁徙发展中,水稻种植技术不断传播,从长江流域到黄河流域,从岭南丘陵到东北平原,从江南水乡到川渝大地,各地域、各民族开辟和形成了独具特色的水稻种植习俗。

《苗族古经》

三月来撒种,拿谷种来泡。

撒在秧田里,谷种成秧苗。

一天一个样,秧苗长茁壮。

四月扯秧苗,扯秧苗去栽。

分蔸插田里,引水养秧苗,秧苗绿油油。

八月谷子黄,谷穗沉甸甸,谷粒颗颗满。

大人去收割,娃娃去玩耍。

脚踩谷蔸蔸,手捏谷桩桩。

镰刀割谷秆,割谷像割草。

用挞斗脱谷,谷子肩上挑,丰收进谷仓。

《苗族古经》中提到的撒种、栽秧、打谷,就是苗族先民在恶劣的自然环境下,顺应自然,利用自然,用汗水和智慧创造的独具民族特色的古稻种植习俗。直到今天,在黔东南的崇山峻岭之中、溪谷河流之畔,独特的水稻生产技术以及丰富多彩的水稻复合文化依旧被完整地保留着。

2011年,黔东南苗族侗族自治州从江县“稻鱼鸭系统”被联合国粮食及农业组织(FAO)列为全球重要农业文化遗产(GIAHS),2013年又入选第一批中国重要农业文化遗产。2019年,“苗族古稻种植习俗”被列入贵州省非物质文化遗产传统技艺名录,产出的稻谷成了“非常稻,非遗稻”。

你见过鱼,却未必见过有一种养在稻田,吃稻花、喝泉水长大的鱼。当稻穗扬花,纷纷落下的时候,鱼儿扑腾着争先吃下落稻花,长得又肥又壮……

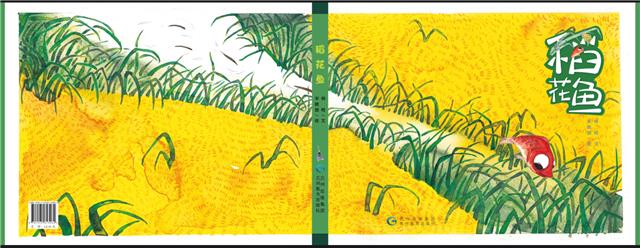

绘本《稻花鱼》以节气为顺序,从一条小红鱼的视角展开叙述,用一幅幅飘逸灵动的水彩画生动展现了苗族村寨真实的生活场景,介绍了贵州苗族古稻种植习俗,传达了人与自然共生共荣的理念。随书还配赠了独特的非遗技艺材料包,让读者可以创作出独一无二的粮食工艺画。

本期领读者:宋晓璐——《稻花鱼》的奇妙之旅。

(本文部分图文转载自“贵州教育出版社”微信公众号)