阳明研究中心“换新装”揭牌!

近日,贵阳市王阳明文化文献研究中心(简称:阳明研究中心)正式揭牌,并同步举行成立十周年纪念活动。自此,原“阳明文化(贵阳)国际文献研究中心”完成更名,将以新身份继续致力于王阳明文化的传承、研究与推广。

规范命名,初心不改

谈及更名缘由,阳明研究中心主任何丹介绍,这是为积极响应民政部《社会组织名称管理办法》的要求,进一步规范社会组织名称管理。“名称虽变,但我们‘践行知行合一精神、传播阳明文化’的宗旨与初心从未改变。”何丹表示,新名称更清晰地标定了中心的地域属性和核心功能,有利于未来工作的深入开展。

十年深耕,成果丰硕

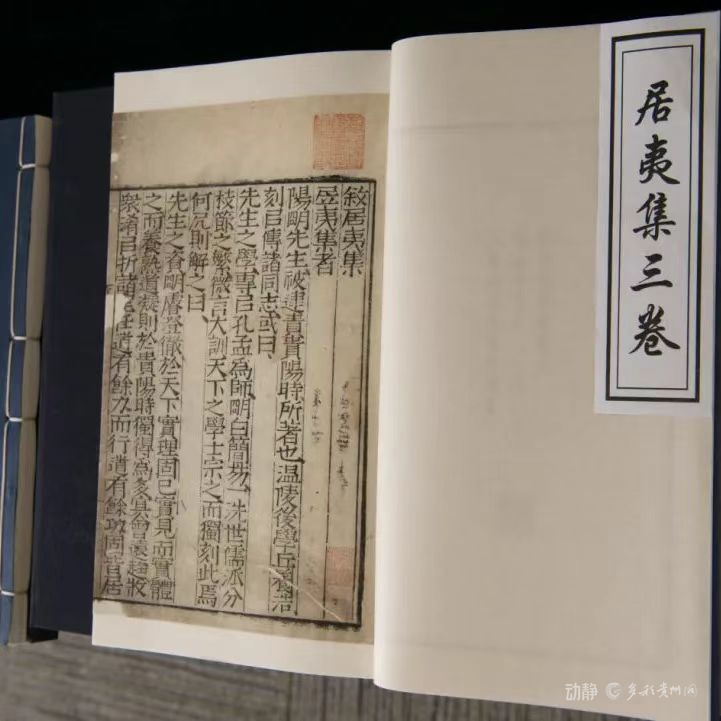

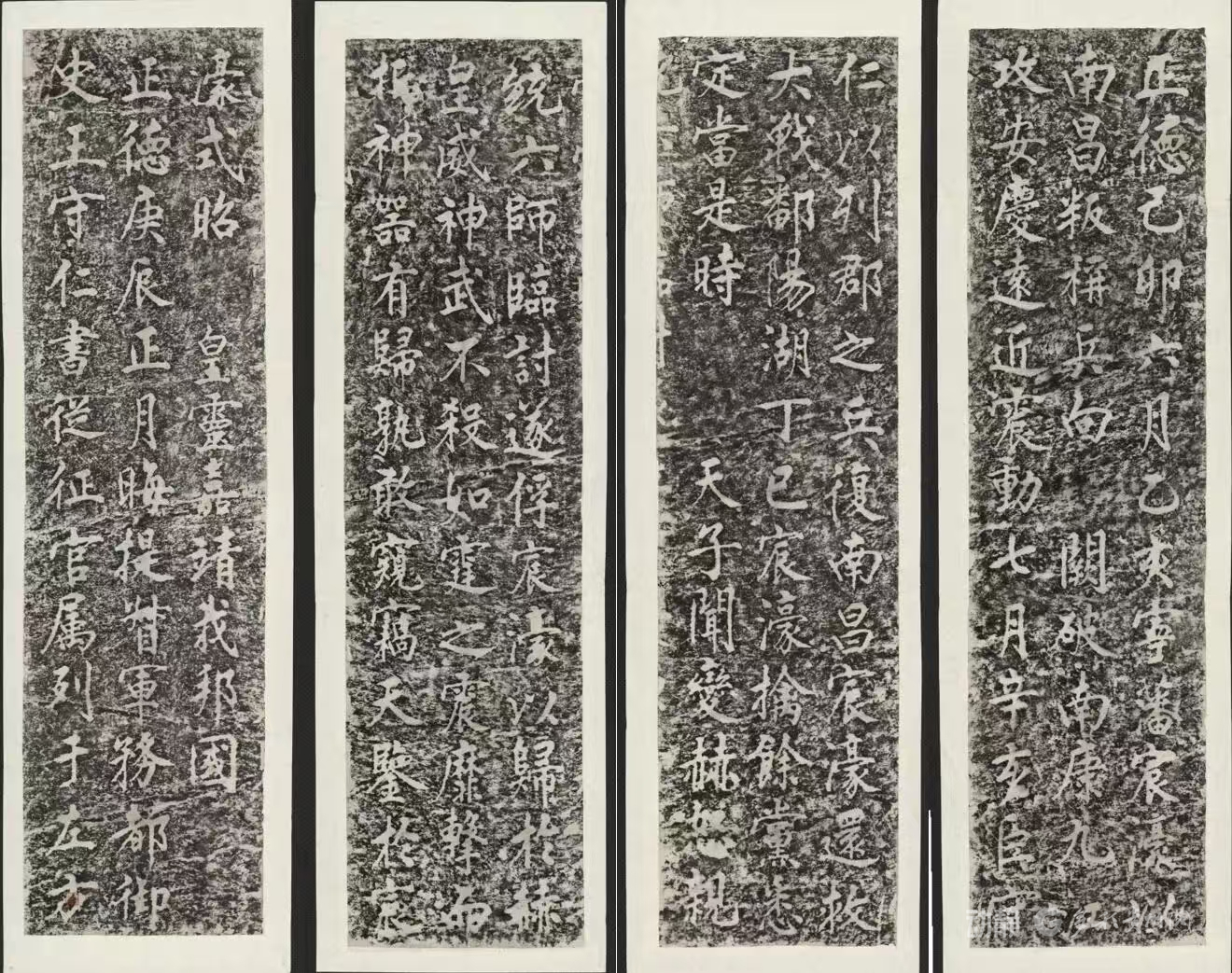

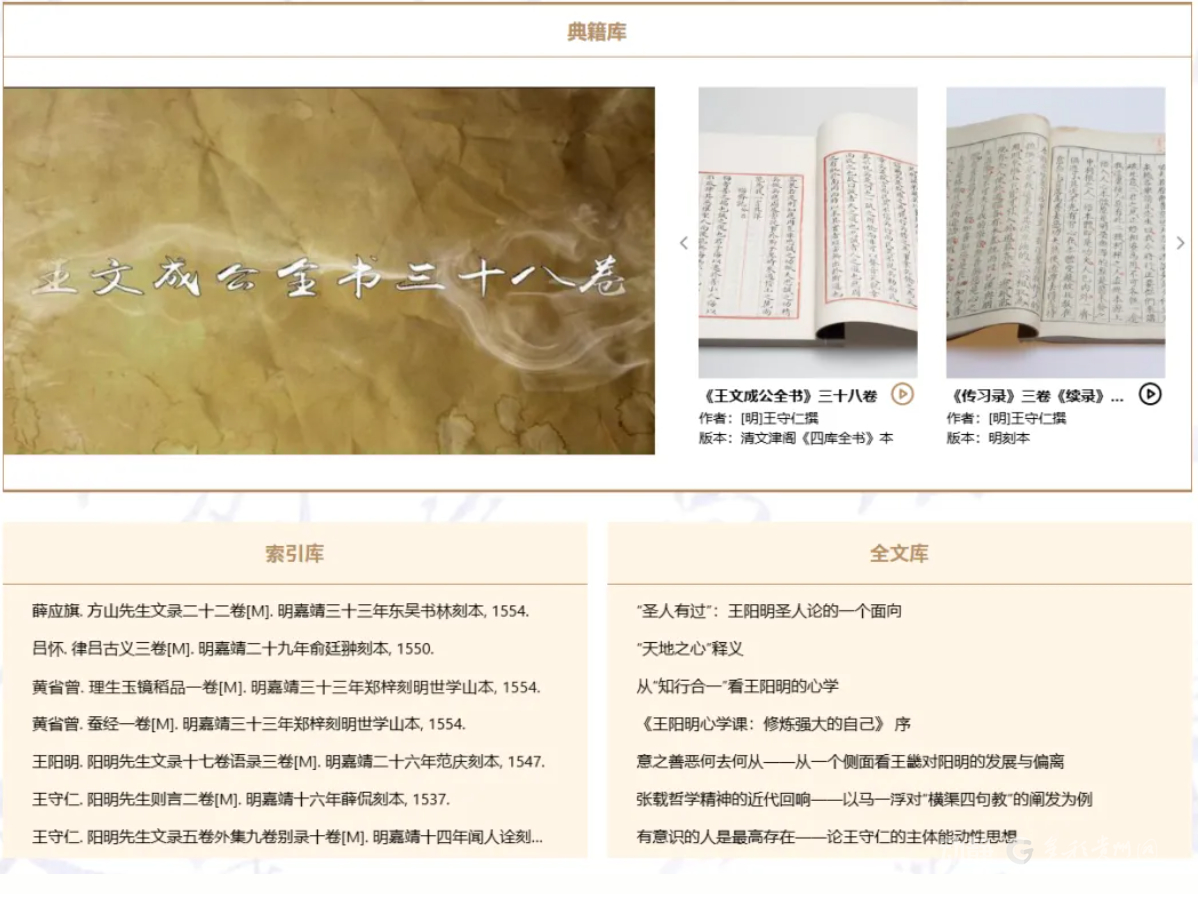

据了解,十年来,阳明研究中心系统性推进了三大工程:文物文献普查挖掘、典籍整理与国际文献研究交流。其中,与国家图书馆合作完成的166种文献典籍及2件国家一级文物的高仿复制工作,以及累计整理的数万拍古籍文献,为学界奠定了坚实的材料基础。中心还建成了全球首个阳明文化公益数据库——“数字王阳明资源库全球共享平台”,访问量已超815万次,成为全球阳明学研究的重要支点。

在功能拓展上,阳明研究中心已从单纯的文献研究机构,成长为集收藏、研究、交流、推广于一体的综合性文化智库。不仅编纂出版了《王阳明馆藏文物文献全集》等大型学术丛书,还创新性地研发了“王阳明机器人”,并依托中韩、海峡两岸研究与交流中心等平台,构建了活跃的国际化学术交流网络。

未来展望:深化研究与开放共享

面向未来,何丹勾勒了清晰的发展蓝图。她表示,中心将重点做好两方面工作:

一是练好“内功”,深化文献研究。在现有基础上,加强对中、日、韩阳明学文献的版本学、校勘学等基础研究,同时深入挖掘阳明心学在当代社会治理、教育实践等领域的时代价值,推动传统文化与现代社会的深度融合。

二是借助科技,促进开放共享。“我们将重点借助人工智能时代的东风,推进王阳明古籍文献的数字化、标准化、体系化研究。”何丹主任说,此举旨在为更多专家学者和文化爱好者提供研究便利。同时,中心将不定期举办“阳明读书会”、“传习录文化沙龙”等公众活动,并计划在条件成熟时,推动馆藏4000余册阳明学图书向公众开放,邀请市民共读共悟,寻找内心的安宁。

从青灯黄卷的文献深耕,到面向未来的数字化与国际化的传播,更名揭牌后的阳明研究中心,正站在新的十年起点上,继续担当文化使命,坚定文化自信,为构筑精神文化高地贡献力量。