思享空间·叙谈录|中国艺术何以变化无穷

在一个圣诞节,德国男孩雷德侯得到一份特别的礼物,那是一组中国风景的拼图。不像其他的拼图游戏,此中的图板全都是简单的长方形,每一片都没有固定的位置,山峰能够放进风景的中间,楼阁可以耸峙于原野,骑马的旅人既可以面向山岗也可以背向返回。在习惯了透视原理的少年看来,这种将母题随意拼合、自由摆放的“中国拼图”,实在奇妙又奇怪。

多年以后,当男孩成长为青年学生,继而成长为研究艺术史的学者,童年的模糊印象经过学术砥砺,逐渐生成为一种假设:这种“转移与置换”的生产模式普遍存在于中国艺术中。为了印证这一假设,雷德侯花费了20年时光,经过仔细打磨,《万物:中国艺术中的模件化和规模化生产》于2000年出版,一时学界为之震动。2005年雷德侯荣获巴尔赞奖,成为继贡布里希之后第二位获此殊荣的艺术史家。

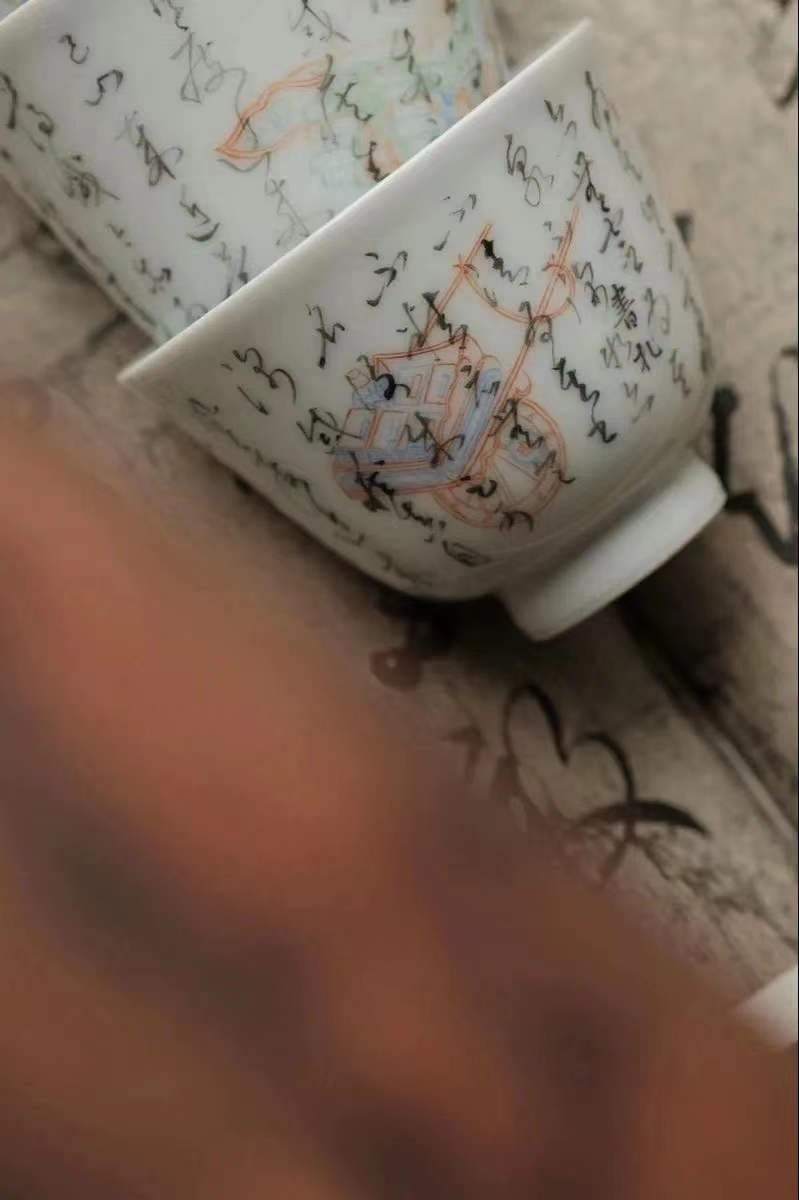

雷德侯在《万物》的导言部分写到:“有史以来,中国人创造了数量庞大的艺术品:公元前5世纪的一座墓葬出土了总重十吨的青铜器;公元前3世纪的秦始皇兵马俑以拥有七千武士而傲视天下;公元1世纪制造的漆盘编号多达数千;公元11世纪的木塔,由大约三万件分别加工的木构件建造而成;17-18世纪,中国向西方出口了数以亿计的瓷器。这一切之所以能够成为现实,都是因为中国人发明了以标准化的零件组装物品的生产体系。零件可以大量预制,并且能以不同的组合方式迅速装配在一起,从而用有限的常备构件创造出变化无穷的单元。”

雷德侯是从研究中国书法开始自己的学术生涯的,因此他将汉字作为分析的起点,他认为汉字是中国文化的基础和范式。周敦颐曾言:“万物生,而变化无穷焉。”创造通过部分的组合而实现,并借助既定单元类型的再生、变化和转换,而至于无穷无尽。由于采用了偏旁部首、形符音符作为“模件”,人们在设计、使用、记忆不同的字形时有了很大方便,并使汉字的总集达到海量的5万个。

根据认知学研究,中国人学习一个新字只需记住几个熟悉的模件在特定组合中的位置,读者不必细看每个字的笔画,而只需看到字的组成部分,因此汉字中的模件有利于眼睛和大脑快速阅读。更重要的是,正是汉字表意符号的性质,使它超越了地方语音和历史变迁等限制,“一位有教养的中国人能够阅读在这个国家的各个地区和任何历史时期撰写的绝大多数文献,即便其完成于数百年乃至数千年之前。因此,文字在中国成为保持文化一体性最有力的工具。”

就像小时候那套中国拼图里的地平线,《万物》以模件化与大规模生产为基线,从论述汉字系统起步,依次讨论青铜器、兵马俑、工厂艺术(漆器、丝绸、陶瓷)、建筑、印刷、匠作画和文人画。在时间轴上贯通三千年,从殷商而至清代;在空间轴上则勾连了绘画、雕塑、建筑和实用工艺品。更为重要的是,雷德侯并没有将艺术中的创造性与规模化完全对立,而是推崇中国的“造化”——制造而变化。

中国艺术的模件化并非现代的机械复制,而是在大量生产的同时,保持了丰富的多样性。比如在兵马俑的制造过程中,工匠们在用陶制部件组装俑人之际,虽然是标准化制作,但各部分的组合方式丰富多变,而且在用湿泥进行粘合的时候,必须用手工进行最后的修饰,这就使得兵马俑大军看起来栩栩如生、英姿勃发。

整部《万物》结束于这样一句话:“对于中国的文人画家而言,模件体系与个人特性,竟是一枚硬币的正面反面。这枚硬币的名字便是——创造力。”

文本参考:贝书单