思享空间·好书纪|《宝庆路3号》

一部独特的“家族回忆录”,文本几乎跳出了通常所见的家族回忆范式,读起来总是会感受到其中别样的悠悠滋味。

宝庆路3号,并非是上海一处普通的民居,而是一处见证了中国近现代史上一段繁华所在的神秘、独立的旧居,在这处中西建筑风情交融的花园洋房里上下内外所发生的传奇故事,会让你感到惊讶不已。

在这处建筑里生活的几位主人家相当引人瞩目。比如画家、宝庆路3号主人之一、本书作者徐霭龄的父亲徐元章先生,他的作品曾被指定在上海APEC会议期间展出,并印制成明信片和有限印刷品,作为礼品赠送给各国来宾。还有本书作者的祖父、第三届茅盾文学奖荣誉奖获得者徐兴业先生,以及作者的太外公、中国近代“颜料大王”周宗良的事迹,另有作者的母亲和外婆外公的往事。徐、周两大家族的脉流在作者的线性叙事中,不断呈现互相交叉的生活身影,以及那些与这幢建筑的传奇活动相关联的都市人物的素时情境。

这本书虽说是以宝庆路3号为主要着墨点的家族回忆录,但其实也可以说是一个女孩在一幢底色深沉、花树寂然的庞大建筑物里的成长史,所有在这里发生的传奇逸闻都在她的一双大胆而又孤独的眼睛里留下了暗影。相比大门外其他同龄的孩子,在这幢前期沉寂而后热闹的老房子里,被外界视为“小公主”的徐霭龄,记忆很早就深刻起来了——她知道表面笑意盈盈,你来我往背后的深夜孤独。

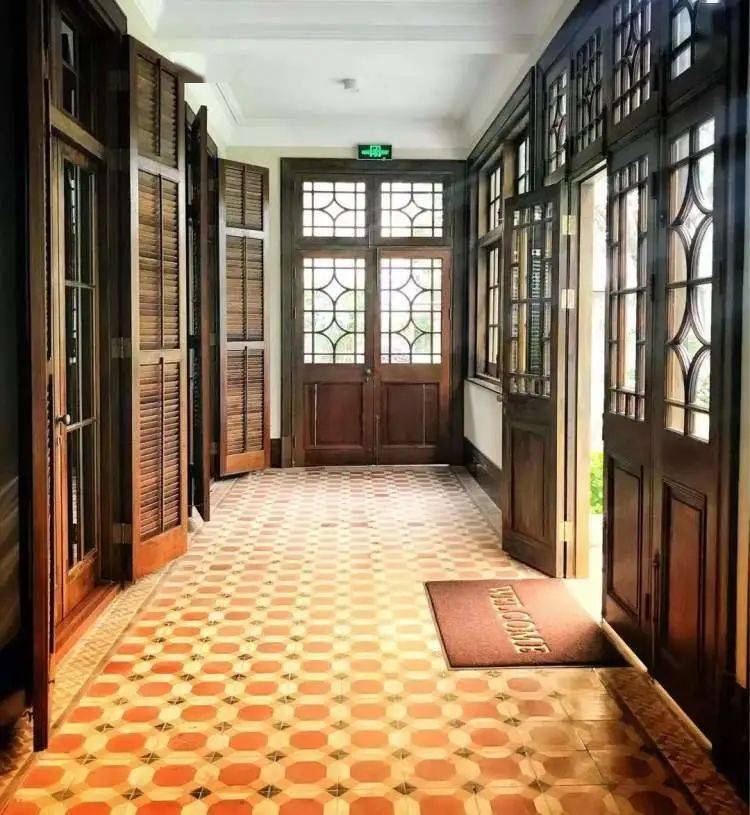

但是当时情窦初开的我,晚上独坐平厅沙发,面对壁炉臆想着木头在那精美雅致的壁炉中噼啪作响,两个紧靠的身影被那柔和的火光包围的记忆却历历在目。

晚上的平厅更似那婀娜多姿的少妇,浓浓的夜色遮去了她岁月留下的痕迹,柔美的灯光尽显她雍容娴雅的风姿。

小时候的我,喜欢晚上一个人,打开那镶嵌在吊顶中的五彩顶灯,放上喜欢的浪漫小曲,让赤裸的双脚尽情欢快地跳动在那双层的弹簧地板上,好似那少妇牵着我跳完那卡带中最后一个跃动的音符。

舞曲终结,精疲力尽昏昏欲睡的我蜷缩在沙发之中,暮色重围,窗外树木叠影重重,不禁有些战栗,更有的是淡淡的孤独。

她是这个城市里一个有着四分之一德国血统的“洋房女孩”,敏感而又天生洒脱,喜欢运动,看惯了大门里大人间发生的一切,到了大门外的天地,她便会由着自己的天性寻找到自由和释放的快乐,“放学如果没有排球队训练,我就去上方花园和男生踢足球、打弹弓,假小子的我一直不喜好跳皮筋和踢毽子,男孩的运动更能激发我的热情。每天弄得灰头土面,脏兮兮地回到家里。”

然而,她又是一个知道感恩的女孩,她把在宝庆路3号生活几十年光景的素时日常,非常顽固地烙刻在自己的心头。

“亲爱的叔公:

要不是您竭力撮合爸爸和妈妈,还不厌其烦地一次次帮着爸爸接送妈妈,也许他们就没有这段姻缘。要不是您冒着生命危险冲出马路拉住不懂事的我,也许我已消失于人间。要不是您慷慨救助,那些困苦保姆也许过不了那些灾年。”

她写尽一生为徐家承付肩任的叔公,最后在异国他乡去世,自己未能赶上见老人最后一面,“我遗憾没懂事早些,我会一口口喂您那鲜美的掼奶油。”

回忆起母亲和外婆,相比较而言,对于只陪伴了自己不多时间的外婆,她内心更能生出一种孙辈的敬重和自豪。而与母亲的恩怨纠缠却仿若一团纱线,扯不断理还乱。而父女之间的敞明,得益于艺术家父亲的那颗赤子之心,得益于她在父亲面前永远的小女孩情态。因此,写父亲的艺术人生往事,她的叙述仿如说邻家大伯伯的事体,娓娓而亲切。

宝庆路3号里发生的一切富有传奇色彩的故事,令众多的文人墨客为之连篇累牍地描写,相关文字也很多。然而,能不管不顾地从它体内生出文字来,宛如一枝花儿,璀璨在已成过往的楼台花园间的,大概也就是徐霭龄这一本了。传奇的底色里有摇曳的风情,素时日常里也有动容的感喟。

这本不算太厚的《宝庆路3号》,叙事并不复杂,没有老于世故的内敛,甚至还有点单纯,整个文本的开放式呈现,除了必要的旧日底色叙述,更有那种在不间断进行叙事过程的当口,忍不住跳出来,仿若旁观者一般信手作些阅读感受的眉批,这使得读者在捧书之际,能获得阅读故事本身传奇体验的同时,还能获取与时下认知相混同的话语审视的快感,自有一种不自觉的当代性呈现。

文本参考:书香上海