全省首例!贵州高院召开环境资源审判工作新闻发布会

今日上午10点

贵州省高级人民法院召开

贵州环境资源审判工作新闻发布会

向社会公众通报

贵州省首例

破坏生态环境认购“碳汇”案

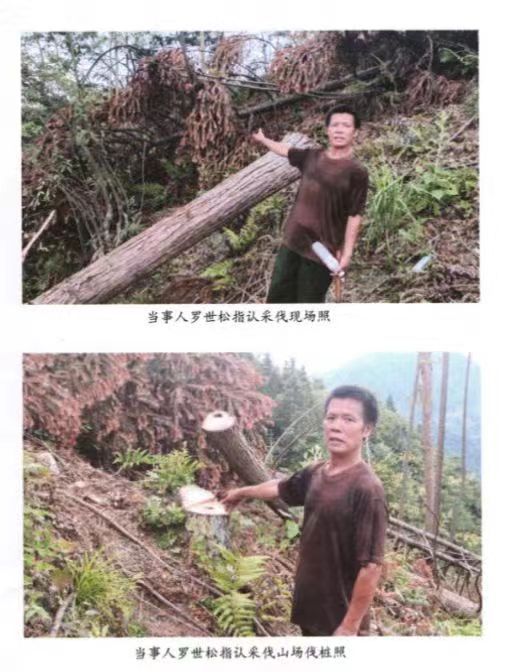

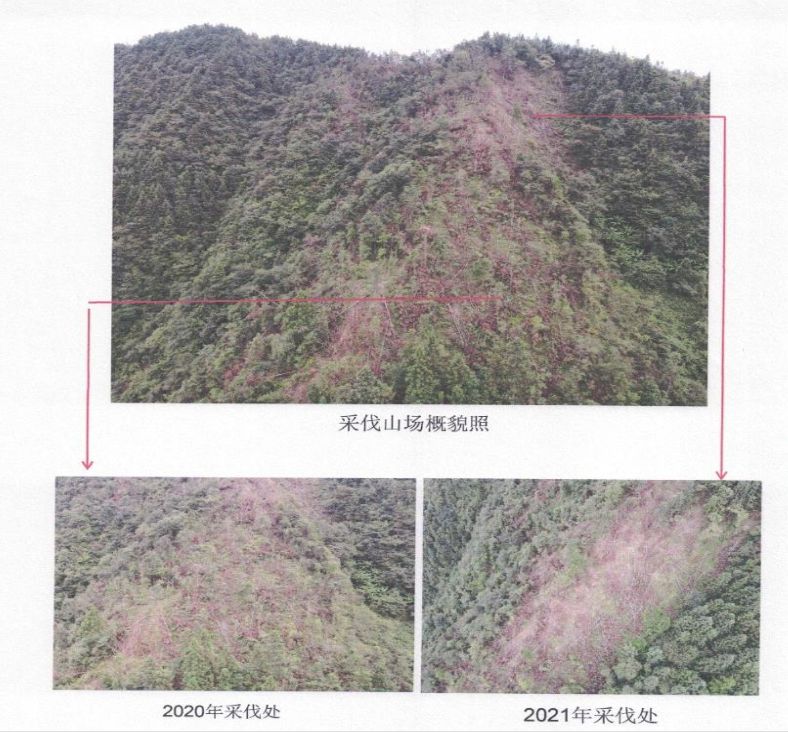

2021年5月,罗某松持过期的林木采伐许可证,在本地“架桥岭”采伐杉木469株,蓄积126.7286立方米。剑河县检察院以涉嫌滥伐林木罪,向雷山县法院提起公诉。由于罗某松砍伐林木并非公益林,公诉方未就此提起刑事附带民事公益诉讼。

案件审理过程中,雷山县法院创新思维,并与公诉方多次协商,提出运用“碳汇交易”的方式,责成被告人履行生态赔偿的替代性修复义务。

被告人罗某松按照林业部门的测算,自愿认购20668.8元的林业碳汇量(碳减排量),并与公诉方达成《生态环境损害赔偿诉前磋商协议书》。

由于协议书未违反法律法规禁止性规定、未损害国家和社会公共利益,而且符合国家的“碳达峰”“碳中和”战略行动和相关政策,法院遂于3月14日作出司法确认裁定书。罗某松全部履行完毕缴纳购置碳汇量款义务。

这是贵州法院首次尝试通过认购“碳汇”开展替代性修复,是贵州环境司法的一次有益尝试。同时,本案的审理也表明,由于当地森林覆盖率高,给开展“碳汇”替代修复提供了生态条件。

本案的审理对做好环境司法工作具有启示意义。

第一,环境司法工作要始终围绕中心,服务大局。进入新发展阶段,要完整、准确、全面贯彻新发展理念,把服务保障绿色发展大局作为环境司法工作的重中之重,努力走出一条生态优先、绿色发展的新路子。

第二,环境司法工作要敢于探索,勇于创新。2007年贵州法院设立全国首家环保法庭以来,在环境司法领域大胆探索,摸着石头过河,探索了集中管辖、归口审理、诉前禁令、证据保全、专家陪审等一系列具有环境司法鲜明特色的制度,环境司法专门化建设取得了一定成绩。但目前环境案件审理规则、证据规则、裁判规则等尚不健全,与生态文明建设的新形势、新任务、新要求还有不小的差距,有必要进一步解放思想,开拓创新,不断构建完善环境司法规则体系。

第三,环境司法工作要运用系统观念,加强联动。本案的成功探索得益于人民法院与检察机关、林业部门的协作配合。环境治理是一项系统工程,环境司法是其中重要的一环。按照构建现代环境治理体系的要求,有必要进一步加强与检察机关、公安机关、环境资源行政主管部门的沟通协调,形成多方共治环境治理格局。

第四,环境司法工作要坚持因地制宜,突出特色。环境司法工作要紧密结合当地生态环境保护实际,本案的有益探索正是基于当地森林覆盖率高的考虑。

贵州省高级人民法院在本次新闻发布会中表示:

下一步工作中,贵州法院将更加注重系统观念,法治思维,强基导向。坚持创新引领,敢为人先,不断构建完善具有贵州特色的环境司法保护体系。将全面高质量提升,环境司法保护的能力和水平,守护好贵州的绿水青山,守好发展和生态两条底线,助推贵州经济社会高质量发展。

编辑:戎源昱(实习)