用“匠心”搭建古风楼阁!乡村竹筷建筑师一生只做一件事!

英雄不问出处,草根亦能出彩。由贵州二频道《百姓就业》和贵州工匠行科技有限公司联合推出的大型专题报道《寻访贵州工匠》已经正式启动,一起来看看我们今天寻找的贵州匠人吧。

说到村超胜地榕江的手艺人,那可真是藏龙卧虎,技艺精湛,比如今天这位师傅——陈金捷,普普通通的筷子在他的手里,就能在短时间里变成艺术品。

把竹筷整理好,先将竹筷四根为一组地粘在一起,再用自己改造的切割机将零件切成简易的榫卯结构,最后进行拼装。三下五除二的功夫,陈金捷就把一个精美的笔筒做好了。

竹艺师兄 陈金捷:这个我们原来研究过,是针对村超来做的文创产品。这都是小作品,像这个六角八角的,才是大制作,有的是徒弟一起参与一起做的。这个是两层的四角连亭,它这里有楼梯上去。

所谓高手在民间,这些都还不是陈金捷的得意之作。将苏州园林缩小30倍,才是他的心血。

花了半年时间,用16800根竹筷,搭建出的一座仿古建筑模型“苏州园林”。模型总共16间房屋,融入了凉亭、阁楼、台榭、庭院等园林标志性建筑物。园林中别致的小桥,从院子到里屋的清晰路线,错落有致,一门一窗,无不活动自如,就连窗花各不相同。陈金捷说,这是他做过的最耗时工艺最复杂、也是他最喜欢的一个作品。

竹艺师兄 陈金捷:我最喜欢的就这种作品,这个是属于苏州小园林,它是随意发挥的,像这些院落,从哪边走过来,哪边走过去都清清楚楚的。

村超的出圈,让更多的人认识了榕江,陈金捷也不例外。今年,他从福建老家来到榕江,并在这里定居。热衷于用竹筷搭建楼亭阁宇的他,被榕江的特色建筑三宝鼓楼深深的吸引上了。为了用竹筷复刻出更逼真的三宝鼓楼,陈金捷不止一次到鼓楼观察,拍下照片作为参考。一回到工作室,他拿起竹筷就开始废寝忘食的创作。

在陈金捷的作品中,小到一个笔筒、收纳盒,大到苏州园林、三宝鼓楼建筑,都没有用到一根螺丝钉,仅仅用简易的榫卯结构和固定胶水,就可以给普通的竹筷赋予新的生命力。

竹艺师兄 陈金捷:我不喜欢画图纸,画图纸的时间我可能早就做好了。我的图纸基本都在脑海里,我是在头脑里面构思的。

精细的手工艺,往往需要精确到毫米,不用图纸,没有底稿,陈金捷的底气,来源于年复一年、日复一日的练习和打磨。

竹艺师兄 陈金捷:我学的木工,做的也是木工,一辈子就做这一件事。

陈金捷的家乡是福建莆田,16岁他就辍学了,跟同村的大部分人一样,他走上了木工的道路。一次作业时的意外,他的手指被切断了两根。难以想象,平常人十根手指头都不一定做得好的手工艺,他用八根手指头,反而做得惟妙惟肖。

竹艺师兄 陈金捷:我是家里的顶梁柱,如果半年一个作品都没做出来的话,家里就没柴米油盐。有时候,我也会想,不做这个,我又能做什么呢?因为这个是我赖以生存的手艺,所以就坚持了下来。

来自家庭的压力,并没有打倒独立在外打拼的陈金捷,反而成为了他的助推器,让他一步步走到今天。一技在手的陈金捷,在做手工艺的过程当中,收了不少徒弟。对于陈金捷来说,有人对这门儿手艺感兴趣、并愿意将这门手艺传播出去,他是打心底地高兴。

竹艺师兄 陈金捷:我网络上的徒弟差不多有60多个,生活中的的徒弟只有五个。我们算是互相成就,我帮助他们就业,他们帮我传承手艺。

在陈金捷的感染下,越来越多的年轻人加入他的团队,他们学的不光是一门手艺,更是一项谋生的技能。也是因为热爱,让他们聚在了一起。

竹艺学徒 杨武纳:我之前是做工程的,现在跟着我师傅学习这个。我觉得我师傅的手艺非常好,跟着我师傅学这个技术有前途。

这些年来,陈金捷全身心投入,只做这一件事儿,也靠这门手艺来养家糊口,正如他所说,选择了这一行,就一定要坚持下去。

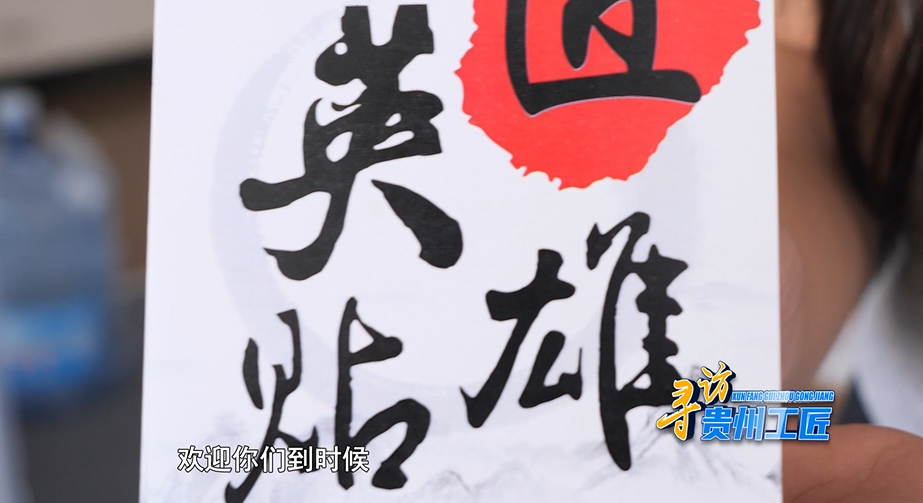

贵州工匠行科技有限公司 李祖剑:我们贵州工匠行科技有限公司一直很推崇工匠人精于工匠心行的工匠精神,非常感谢你对这一份工匠精神的奉献和保护。现在我们联合贵州广播电视台二频道《百姓就业》栏目在做一个匠人品评大赛的活动,我们给你发一个英雄帖,欢迎你到时候来比一比,看一看。

村超的持续火热,让越来越多的人知道了榕江,来到了榕江,带动了当地经济的发展,当地的文创产品也迎来了春天,被更多的人知道和喜爱。文创产业的发展,让越来越多的人投身到这个产业当中,扩宽了当地人的就业渠道。

榕江县人社局副局长 廖明奎:实现了在家里面就近就地的就业,从数量上来说,目前我们榕江有五到六家文创方面工作分类,平均下来一家带动含固定的和灵活就业的,大概在50、60人的样子。