余的贵州札记丨读《石城》逛安顺,美有万殊——戴明贤先生新作

非遗的贵州,文化之触达,人的趣事,艺之逸闻,皆在余的贵州札记。

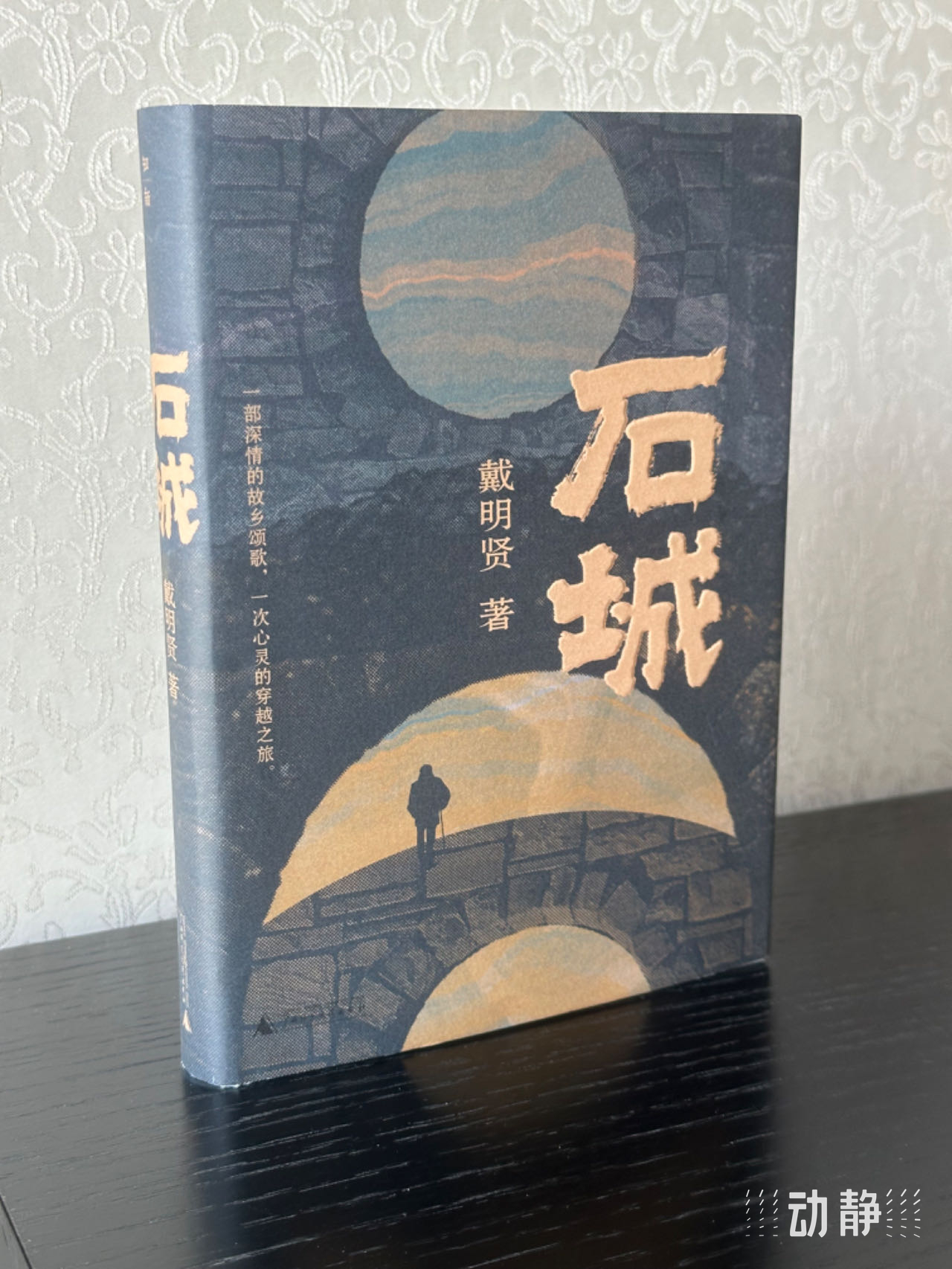

戴明贤先生,一位九秩长者,花费两年光阴写了一本古风和现代风氤氲的长篇小说,真乃文坛美事,我在第一时间拜读了。细细回味小说,浑厚灵动,字字珠玑。

我与正宗的文学评论真搭不上界。本文就是札记。《石城》这部小说没有目录,其间人物、时空、地域有种种交叠。意识在其中恣肆奔涌。要回头寻找某一段文字作为观点的佐证,对我来说比较困难。所以,我只有凭感受来意会这部小说,这样似乎更加自由了。

感受之一,是它涉猎了石城乃至贵州百年的人物、历史、抗战、民俗、经济、地理、大事件,但全无一点儿“端”的架势,情感浓郁,幽默道来,让你在不经意间跟着作家走进去了。它直入人心,直击灵魂。你随便找一段话,不论是民国的、现代的、穿越的,皆古风习习,又充满现代感,还不时与流行文化对接。特别是方言部分,埋藏着不少的“梗”,稍稍一变,就是一段脱口秀了。

记得戴老若干年前曾经问我,当时网络上刚冒出的“吐槽”是何意?如今他的小说里古文时文网文交织,话语里不经意流溢出来的机敏睿智,让人忍俊不禁。看小说能够有此收益,我先就满足八九分了。

因是小说,创作的自由度比散文的自由度大得多,在历史真实的大背景下,天马行空的虚构有一种特别引人阅读的魅力。《石城》虚构的人物有几十个,主要的我记住了几个:幺师、婵嬢、志斋、慧珠。“幺师”,即厨师,且是一位好读书的厨师。他从小到老,贯穿作品几十年。

一桌席,一种吃食,这可是一个万能的视角。前辈作家大多对吃食有讲究,就连《浮生六记》的沈复,家道虽贫,仍讲究吃的各种细节,更何况这样一位幺师呢。这种穿插,意味深长。

省城讲穿着,石城讲吃喝。我曾经跟着戴老夫妇多次去过安顺,每次都按着午饭时分到达,吃“过街调”。第一个节目大多是油炸粑稀饭,接着还有干鸡面,油炸鸡蛋糕、荞凉粉、贼蛛粑、冲冲糕、鸡丁干粉、八宝饭、裹卷……每样尝一点点,就撑了。

戴老与夫人龚女士在安顺

戴老与夫人龚女士在安顺

我对安顺美食留下了不可磨灭的美好印象。读了《一个人的安顺》和《石城》,加之诸多的美食体验,更是把我的舌尖也惯成了半个挑食的安顺人。

安顺小吃

安顺小吃

细节的绵密有趣,是这本小说吸引我的一大看点。有不少细节,几句白描,就能写一部长篇了。举一个小例子,比如房东老伯娘堂屋里安口棺材,支两条板凳,里面被垫铺得好好的,她有床不睡睡棺材,爬进爬出真成了她的老家……

几十盒磁带的故事,曲里拐弯的引入回味。令人唏嘘,真是人命不如纸命长!

奇怪的异香和夜间出没的幽灵,写出了石城鸦片和暗娼的另一面。

我更有共情的是,有一些细节及其引申,我曾经听戴老聊过,于是便能“对号入座”了。而这种对号,不是单刀直入的、庸俗社会学的,是心有灵犀一点通的。看到这些微妙处,我不由得会心一笑。

我揣摩,戴老写作《石城》的过程,他一定是非常享受的。虚构的自由,创造的自由,信手拈来的故事,大故事套小故事,怕有上百,我也数不过来。写到得意之处,他莫不会哼几句“我站在城楼观山景……”?只有过程的享受,才能把这一项32万字的“工程”愉悦圆满地完成。

文中引用各种文献是什么感觉?我体味到的,是历史文化的厚度和宽度。这种引用,是在数倍数十倍海量阅读的基础上进行的,没有深厚的知识积累,做不了这事。它们有:民国府志、浮生六记、石城志、小剧场话剧、安顺作家的文字、辞海、村志、档案袋旧文、地戏剧本……

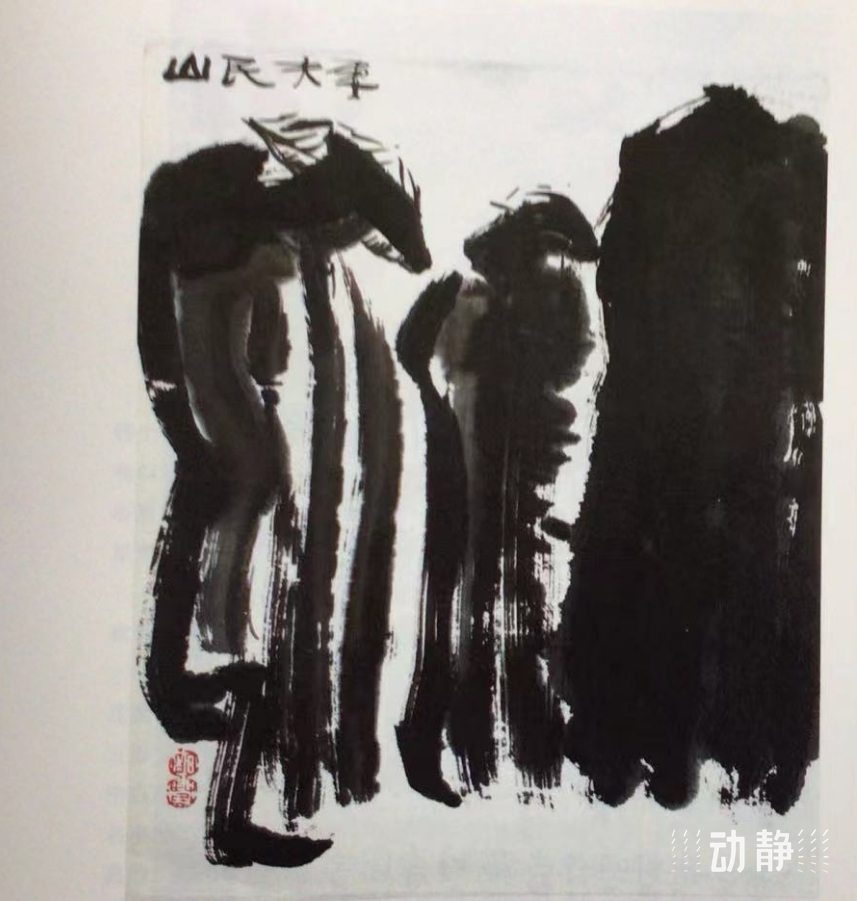

《山民夫妻》戴明贤画

《山民夫妻》戴明贤画

读着读着,我眼神一定,熟悉的文字印入眼帘,原来,戴老引用了我的一篇写苗族英雄史诗《亚鲁王》的小文,因为《亚鲁王》是安顺属地发生的事。我没敢细看,这么多年前的旧文,怕如今自己会看出什么瑕疵而心生遗憾。

八十年后寻访一九四四年为避日寇躲难的郭家屯,旧址还在,已为一片废墟

八十年后寻访一九四四年为避日寇躲难的郭家屯,旧址还在,已为一片废墟

王若飞、黄齐生是我非常尊敬的革命者。他们对抗日事业、革命大业贡献巨大。《石城》也有详细描写。

王若飞故居自是必须瞻仰的。它最完整地保留了当年的建筑样式。黄齐生是我贵大的老校长陈希文及其夫人的大恩师。黄齐生在他们分别八年后,极力促成了二位在延安意想不到的见面、成婚。

王若飞故居

王若飞故居

“一门三中委”的那一门,当去看看,现在已是原样修复了。小说中写了蒋家王朝覆灭前老太爷的一场葬礼,免收挽金,有点“新生活运动”的回照。来自省城的各路官员,只有屈驾来到安顺,没有旅馆,到各住户借住一宿参加祭奠。

我不由得想到,幼时,我也到王伯群公馆韩老太太的一场葬礼上去凑过热闹,那棺木高过我的头。想必,是大同小异的情景吧。但那时我只有五六岁,真描绘不出更多的细节来。

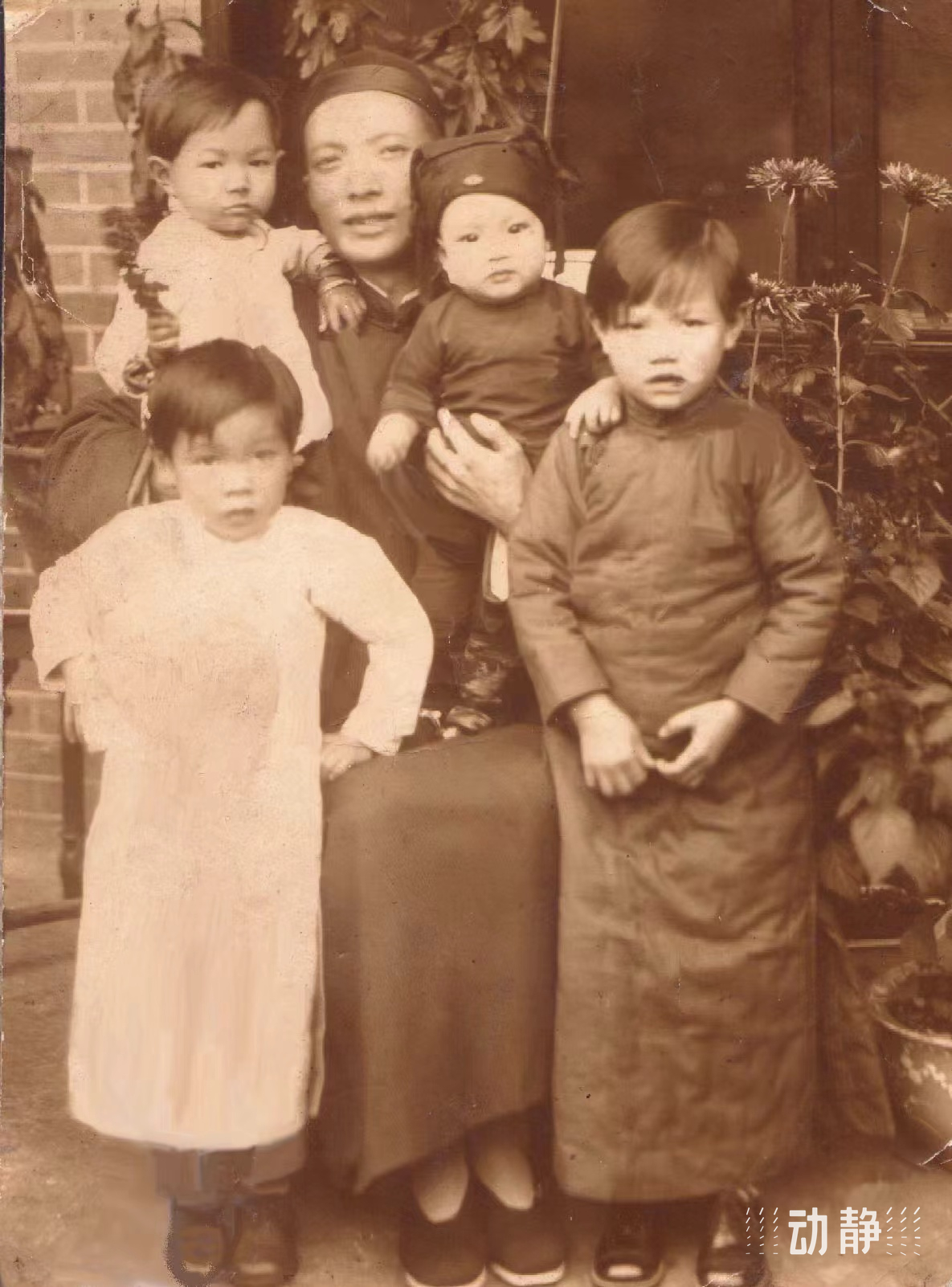

老人怀中戴瓜皮帽者为幼年戴明贤

老人怀中戴瓜皮帽者为幼年戴明贤

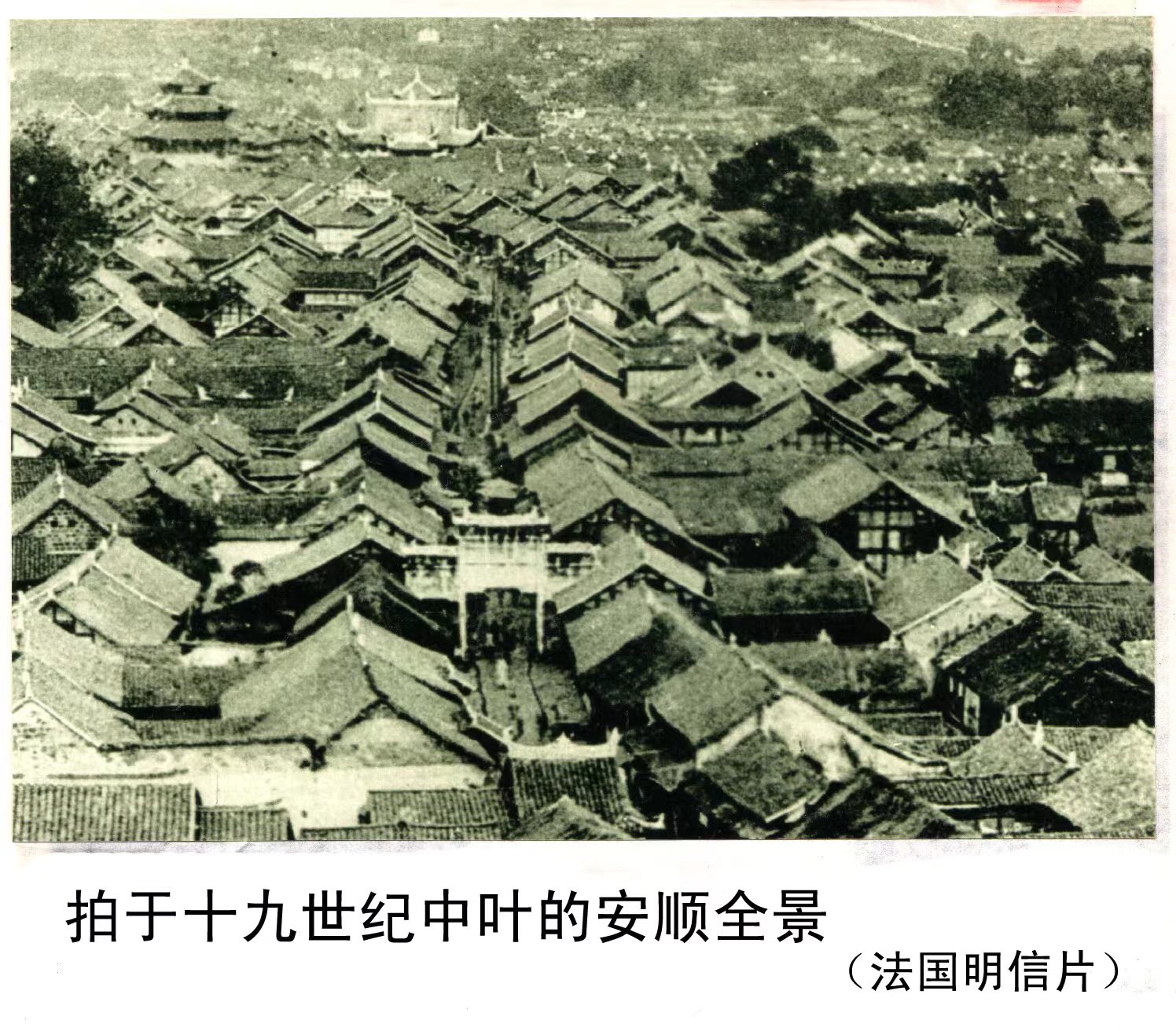

读着《石城》逛安顺,特别惬意。戴老在尾声处,还不忘要玩新开发的阿歪寨、牛蹄关。这两处我都跟他去走过。他是应邀去出主意。我呢,空言几句罢了。

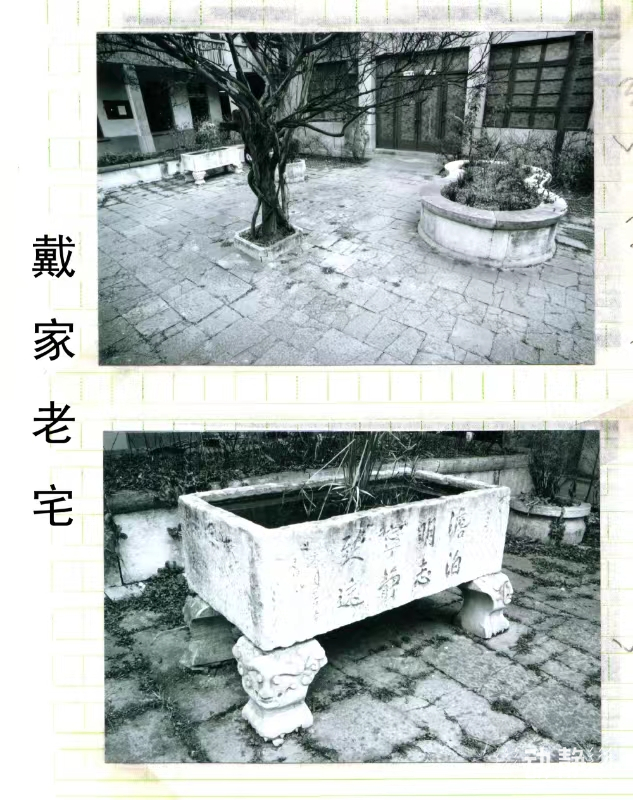

“石城”对于戴老来说,是一种没法遗忘的乡愁。我看到,在行动上,戴老对安顺的事是求之必应的,那是出于他对安顺不可割舍的情谊。

在安顺与文友们合影

在安顺与文友们合影

为安顺设计的"巴别塔"(在幺铺民国街尽头)

为安顺设计的"巴别塔"(在幺铺民国街尽头)

掩卷之余,我又想起在遥远的北疆,我还去过另一座石城——塔什库尔干,这个县名就是维吾尔语“石头城”的意思。那里风光苍凉峻美。也许是行色匆匆吧,没能得到这样深切的文化享受。

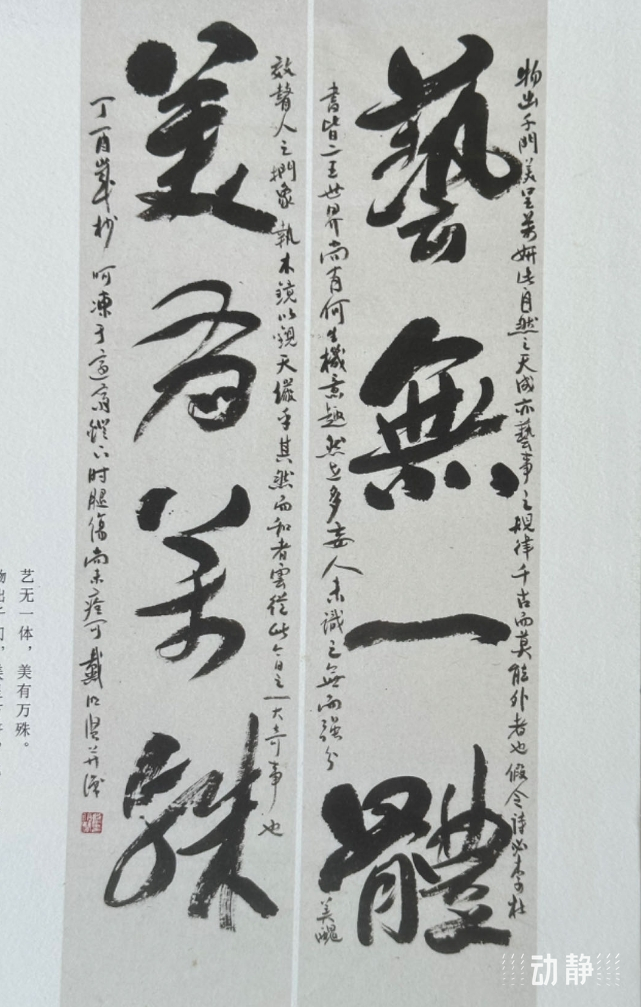

戴老手书了一幅“艺无一体,美有万殊”。我以为,这是他美学思想的精华。万事万物,只要是美的,都为戴老所钟爱。这也是他年至九旬依旧思想活跃、时时站在时代审美高度进行艺术创作的缘由。在《石城》中,充分展示了万殊之美。