“版”上生金:旬阳版画 绘出就业坦途 古老技艺焕新生,开启就业新篇

古老技艺焕新生,开启就业新篇

在陕西秦巴山区的旬阳市,有一项古老的技艺 —— 旬阳版画。它起源于宋代雕版印刷,兴盛于明清两代的木版年画 ,是汉水文化和陕南文化的缩影,承载着旬阳千余年的历史文化积淀。这朵秦巴艺术之花,十多年前还只是散落乡间的“老手艺”,在多方努力下,已发展为颇具影响力的劳务品牌,成为旬阳年产值200万元、产品远销至全世界的“金名片”。

政策扶持,搭建就业桥梁

“旬阳版画师”劳务品牌以陕西省非物质文化遗产旬阳传统木刻版画技艺为核心,由旬阳市人社局统筹推进,旬阳市版画院引领,通过“公司+版画职校+合作社+工坊+农户”的联动模式,将传统非遗转化为富民产业。

旬阳市版画院秉承“传承文化 服务社会”核心理念,常年免费开放,接待社会各界群体研学实践、交流、体验等,提升旬阳版画全国乃至国际知名度,助力文化品牌增值。近年来累计接待30万人次。

旬阳市版画院内设旬阳市农民版画职业技能培训学校,常年开展旬阳版画职业技能培训,主要培训群体包括城镇登记失业人员、未就业高校毕业生、脱贫劳动力、未继续升学初高中毕业生、农村转移就业劳动者、教职工、青少年等,开展为期 10 天的技能培训,学员即可进行简单操作 ,培训后动态跟踪就业服务 3 次以上,扶持就业。政府对参加培训的学员给予一定补贴,减轻了他们的学习负担。截至目前,已开展版画技能培训 100 余期,培训学员达 3000 余人,培训后实现稳定就业 560 人 。

同时,宣传部门出资 80 万元打造版画展厅 1100 平方米,建设羊山村景区、蜀河景区等农民版画体验馆,让游客 “沉浸式” 体验非遗魅力,年接待游客超 6 万人次,带动销售 30 万元,为版画作品提供了展示和销售的平台。

多元模式,拓宽就业渠道

为了让旬阳版画更好地融入市场,带动更多群众就业,当地构建了多元化的发展模式。在旬阳市人社局统筹推进和旬阳市版画院引领下,通过 “公司 + 版画职校 + 合作社 + 工坊 + 农户” 的联动模式,将传统非遗转化为富民产业 。该模式构建了 “1 个省级非遗工坊 + 10 个教育基地 + N 个家庭工坊” 的产业矩阵,让众多留守及兼职劳动力,尤其是脱贫劳动力,实现了 “守着娃、刻着花,养好老、有钱花”,人均年增收 1 万余元 。

在蜀河、仁河口等镇的旅游景区,版画体验和销售网点随处可见。游客不仅可以欣赏和购买精美的版画作品,还能亲自参与版画制作,感受非遗魅力。同时,线上销售平台也为版画打开了更广阔的市场,产品远销北京、上海等地,甚至走出国门,受到俄罗斯、韩国等多国友人的青睐 。据了解,旬阳已创新开发 30 余类版画文旅产品,年创经济效益 900 万元 ,越来越多的群众在版画产业的发展中找到了就业机会,实现了增收致富。

技能培训,提升就业能力

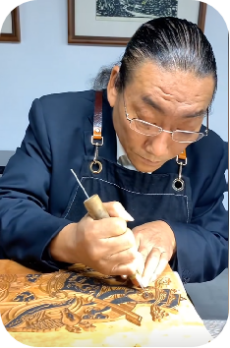

技能培训是提升群众就业能力的关键。明清时期旬阳已有以家庭为单位的木版画生产作坊,到70年代以后日渐式微,几近消失,80年代末,在构元镇庞氏木版画传承人蔚世生的继承和创新发展中,开发了《旬阳版画》等标准化教材 ,为群众提供专业、系统的版画培训。旬阳市农民版画职业技能培训学校采用理论与实践相结合的教学方式,邀请资深版画家授课,从基础的绘画技巧到复杂的雕刻工艺,再到色彩运用和作品创作,都进行了细致讲解和指导。

肖昌双是众多受益于培训的群众之一。2022年 6 月,她从构元镇来到旬阳市版画院学习版画 。经过 16 天的培训,她掌握了简单的版画技巧,从此开启了版画创作之路。“一开始,我连刻刀都拿不稳,经过老师耐心指导和自己不断练习,现在已经能熟练创作了。” 肖昌双说,目前她每月靠版画创作能有 2700 元左右的收入 。像肖昌双这样通过培训实现就业增收的群众还有很多,他们用手中的刻刀,刻出了美好生活,也为旬阳版画的传承与发展注入了新活力。

未来可期,就业前景广阔

当地计划持续加大对版画产业的扶持力度,整合各部门政策,落实非遗工坊就业补贴、一次性岗位补贴等 ,帮助更多群众以技就业。同时,将加强与西安美院等高校合作,建立 “政企研” 合作机制,把非遗版画选入选修课,培养更多专业人才。此外,还将加大文创产品研发及上下游产业链投资,推动版画元素植入家具、服饰等衍生品,进一步扩大经济效益,带动更多人就业 。相信在各方共同努力下,旬阳版画劳务品牌将在带动就业、促进经济发展方面发挥更大作用,成为旬阳一张闪亮的 “文化名片”。