诗不可说丨诗说六月节,风光报到六月六,情韵相依亘古今

说起“五月节”,大家都知道,是指五月五日端午节。那么,“六月节”呢?中国传统节日“六月节”就是农历六月初六,六月六,又称晒书节、半年节、清暑节、晒衣节、迎女节、翻经节、天贶节、赶歌节等等,既是汉族的重要节日,也在布依族、土家族、苗族、瑶族等少数民族中有着独特的传承,简直可以称之为一部被遗忘的时光密典。

农历六月初六的阳光,在千年诗行里烙下了深浅不一的印痕。农业立国,古代自然尤其重视旱涝雨情,特别聚焦到六月六前后,此时的北方大地,麦子恰正已成熟收获,秋苗开始长成;南方水田里的稻花香亦多有可喜闻乐见。北宋皇佑六年(公元1054年)六月初六,韩琦出游归途,雨过天晴,挥笔写就《六月六日雨后过岳庙游从封寺观稼席上》:

暑雨频经信宿休,近郊方出释潜忧。

虽妨麦始二停穫,且见苗知一半收。

神岳怖民藏电雹,老松凭寺偃蛟虬。

佳游况遇从丰谶,好饰千仓待有秋。

颈联中的“神岳”一词,专指嵩山,这是女皇武则天给嵩山的封号。《旧唐书·礼仪志四》载云:“(武则天)又以嵩山与洛水接近,因改嵩山为‘神岳’。”凭“神岳”指称为关键解锁,则诗题中的“岳庙”当指祭祀嵩山之神庙。而诗歌尾联中诗人所喜闻的“丰谶”,丰收预言,指向颔联中的“且见苗知一半收”,农谚有“苗好一半收”之语,故而此诗句后原有作者自注曰:“农语有之。”这是说,见到雨后的禾苗长势良好,韩琦十分欣然,也觉得确实丰收在望了,因而可以“好饰千仓待有秋”,修整粮仓,期待得到大好收成。

宋末元初仇远《州厅设醮即事》诗云:

去岁今朝六月六,暮雨倾盆风拔木。

今岁公宇醮祈晴,昼日当空生暑溽。

羽士宣词官吏拜,灯烛荧煌香馥郁。

须臾黑云西北来,如盖如轮覆厅屋。

电驱霹雳掣金蛇,檐溜奔腾泻银竹。

帏屏掀开幡幢飞,卷尽香灰吹灭烛。

天威震怒莫敢喘,谢罪怔营虞亵渎。

少焉雨止凉飕飕,天气如秋失中伏。

四郊大田多黍苗,一片潇湘接湖洑。

村夫中庭涕泗下,归闻野老吞声哭。

只恐戢戢生鱼头,何止广文饭不足。

天心仁爱子勿忧,府公移文行振粟。

古言大雨不为灾,云雨须臾手翻覆。

六月六前后,北旱南涝,往往成灾。这几年,贵州等地此时也大都开启了任性下雨模式,简直随时随地想下就下,暴雨连日,沟满河平。而仇远《州厅设醮即事》诗篇中有“潇湘接湖洑”之语,则点明了所在地当为潇水、湘江、洞庭湖,属今湖南省。从诗歌内容看,去年今年连年六月六,官府设醮祈晴,都是在进行隆重祭祀,以祈求大雨停歇,快快天晴。

农谚有“六月六,看谷秀”的说法,此际庄稼长势正旺,农夫因而祈求上天保佑,风调雨顺,五谷丰登。元代李谷《六月六夜雨》诗曰:

赤地方千里,西郊且密云。

群公勤燮理,一雨洗蒸熏。

天意存黔首,吾生戴圣君。

书窗欹枕耳,不作等闲闻。

赤旱之际,夜雨欣然。李谷《六月六夜雨》诗,虽也有对于“圣君”的歌功颂德,但明言“天意”怜爱百姓,为民情怀感人,这诗篇分明便是赤诚之心充分彰显的“夏夜喜雨”了。反复摹写农事农时,六月六这个节日,在士大夫笔下化作对上天的敬畏,日光与雨水的博弈,也恰似命运的双刃剑。当麦芒刺破溽暑,当稻花暗度清香,六月初六便成为大地向苍穹递交的农事奏章。

明代顾璘《六月六日大雨用前韵》诗曰:

六月六日雨如注,绕庭悬溜决清渠。

不是太阳相避却,祗应知我腹无书。

明代杨爵《六月六日》诗云:

六月六日杀蠹虫,无衣可出哭吾穷。

聊将囚板阶前晒,一物光辉与世同。

六月六晒书、晒衣,但文人常常反其意命笔,写自己“无书”、“无衣”。《世说新语·排调》载晋代名士郝隆“晒腹中书”的轶事,顾璘《六月六日大雨用前韵》诗“腹无书”之说是反其意用之。杨爵曾任河南道监察御史,先后两次身陷诏狱。杨爵《六月六日》诗写六月初六无衣可晒,唯将囚板置于阶前:“聊将囚板阶前晒,一物光辉与世同。”这囚板承纳的岂止是日光?那是浊世中不肯沉沦的傲骨。

杨爵《六月六日》诗“无衣可出哭吾穷”之语,实暗含“君子固穷”之意,凸显安贫乐道、不失节操之志向。“君子固穷”典故出自《论语·卫灵公》:“在陈绝粮,从者病,莫能兴。子路愠见曰:‘君子亦有穷乎?’子曰:‘君子固穷,小人穷斯滥矣。’”但“无衣可出哭吾穷”其实明确指向申包胥“哭秦庭”典故。《春秋左传正义》卷五十四《定公·传四年》载曰:

(伍员亡楚国)……申包胥如秦乞师……秦伯使辞焉,曰:“寡人闻命矣。子姑就馆,将图而告。”对曰:“寡君越在草莽,未获所伏,下臣何敢即安。”立依于庭墙而哭,日夜不绝声,勺饮不入口,七日,秦哀公为之赋《无衣》。九顿首而坐,秦师乃出。

而秦哀公为申包胥所赋之《无衣》诗篇,当即《诗经·秦风·无衣》:

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行!

“无衣而哭”,其意深远。如此说来,含冤入狱的监察御史杨爵,所痛心的不仅止自身的悲惨,而还深切感受到了亡国之危机。杨爵之时,明世宗朱厚熜享国日久,经年不视朝。读读黄仁宇《万历十五年》也便可知,难怪人言“明亡于崇祯?实亡于万历,始亡于嘉靖”。

“一般贫趣古今同”,关于六月六“晒腹书”,清代谭瑞《六月六日客至》诗曰:

风光报到六月六,一般贫趣古今同。

犊鼻悬来聊尔尔,腹书晒去笑空空。

礼非为我狂生籍,热不因人孺子鸿。

忽报扣门谁系马,郑虔来访杜陵翁。

六月六谭瑞“客至”,将之比拟为“郑虔来访杜陵翁”,实又暗有杜甫《客至》诗“花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开”之欣喜与殷勤。而关于郑虔与杜甫的知交,有“郑杜莫逆”之说,二人为莫逆之交。郑虔是一时名人,名动天下,诗、书、画被唐玄宗称为“郑虔三绝”。杜甫述及或追忆郑虔的诗作有二十余首,如《戏简郑广文虔兼呈苏司业源明》《醉时歌》《郑驸马池台喜遇郑广文同饮》《八哀诗·故著作郎贬台州司户荥阳郑公虔》《有怀台州郑十八司户》《题郑十八著作虔》《陪郑广文游何将军山林十首》《送郑十八虔贬台州司户伤其临老陷贼之故阙为面别情见于诗》等等。

打开六月节六月六的另一面,雅集聚会,诗酒瓜果,高堂大厦里里外外处处都是快活的空气与人生的诗意。南宋杨万里《六月六日小集二首》诗云:

青李来禽已眼明,新瓜入夏见何曾。

酒边忘却人间暑,消尽金盆一丈冰。

新蝉声涩亦无多,强与娇莺和好歌。

尽日舞风浑不倦,无人奈得柳条何。

杨万里召集的“小圈子”聚会,青李、新瓜、美酒不论,居然还用大冰块消暑,这妥妥的“奢靡之风”啊!

南宋钱时《六月六日侄孙辈同食大麦二首》诗曰:

大麦新炊苜蓿盘,一壶春酒小团栾。

金丹九死生灵命,莫作寻常粝饭看。

冬春饿骨委寒波,宿麦离离柰尔何。

此日一餐虽志喜,愧无膏泽汗颜多。

六月六,尝新麦。诗写食大麦,以苜蓿苗为菜蔬,这样的一餐自然很有“新炊”尝新的仪式感。从文化命题上讲,南宋钱时在《六月六日侄孙辈同食大麦二首》中,将六月六的大麦苜蓿饭升华为生命仪式:“大麦新炊苜蓿盘,一壶春酒小团栾。”这粗粝麦饭因承载“冬春饿骨委寒波”的惨痛记忆,竟比“金丹”更显珍贵。

“寺僧云,今年荔子最熟,似为远客设供。”在清初查慎行笔下,舌尖上的六月六,化作荔枝的盛宴。查慎行《六月初六日同竹垞青坛过长庆寺啖荔支二首》诗云:

碧藓埋唐碣,红云拥寺门。

客尝初拣树,僧引为开园。

甘露充香饭,清泉注瓦盆。

分沾遍僮仆,犹自压枝繁。

蚶壳梢梢重,星毬个个圆。

生偏当远峤,吾及遇丰年。

邂逅三人话,衰迟一饱缘。

勿嫌来较晚,禽鸟让争先。

“红云拥寺门”,长庆寺的荔枝“蚶壳梢梢重,星毬个个圆”,僧人以“甘露香饭”待客,诗人惊叹“生偏当远峤,吾及遇丰年”。

还是见一面?还是吃一把荔枝吧!诗意与远方留待日后,眼前的口里的甘甜,有滋有味,也是记忆深处哀婉的长歌。

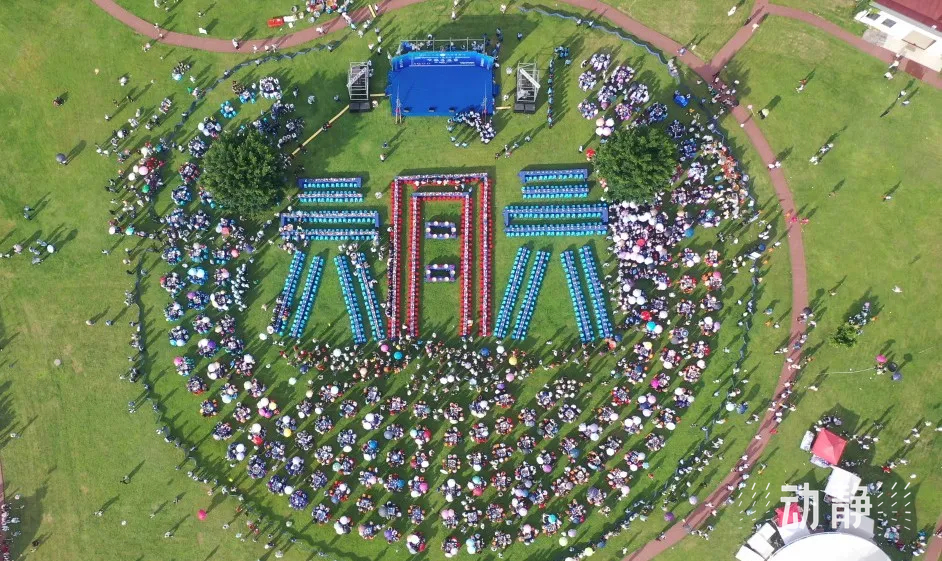

布依族的祭田与驱蝗虫仪式,也在六月六前后。“在贵州,布依族的六月六节多数地方是农历六月初六这一天过,但也有地方是六月的寅日,或卯日等。”

而六月六还有著名的“大禹祭”,据南宋王象之《舆地纪胜》卷一五二《成都府路·石泉军》载:“郡人以禹六月六日生,是日熏脩祼飨,岁以为常。”此事又见载于祝穆《方舆胜览》。北宋苏轼《游涂山庙》诗自注云:“淮南人相传,禹以六月六日生,是日,数万人会山上。虽传记不载,然相传如此。”布依族的六月六节是重要传统节日,被称为“敬盘古”或“过小年”,要祭田神、土地神和山神,杀猪牛,包粽子供奉祖先。布依族祭祀时祭司要头戴旧斗笠,身披旧蓑衣,手执农具,模仿大禹的形象。

至今,贵州布依族六月六节传说主要是在纪念禹的生日,布依族的先祖是古越民族,古越人又是禹的后裔,所以每年到禹的生日六月六,布依族都要举行隆重的庆祝活动。布依族将大禹奉为神明,祭祀时还要模仿大禹晚年积劳成疾后的步伐和行礼姿势,可见大禹在布依族同胞心中的神圣地位。

而各地的六月六,还有祭天、祭龙王、祭田神、祭城隍、祭土地神、祭祀关公、祭祀真武灵应真君、祭祀护国显应公崔府君等等多姿多彩的风俗。

关于六月六,还有个“关老爷磨刀日”的传说,“关老爷磨刀日”顾名思义就是关武大帝关羽关老爷磨刀的日子。这应当主要流传于六月向来干旱的北方地区,特别祈望天降雷雨,而相传雷声是关老爷磨刀的声音,那雨水便是关老爷的磨刀水。据说,关云长过五关斩六将后,青龙偃月刀已经钝得没法发挥威力了,他便让周仓磨刀,但多日干旱无雨找不到磨刀水,关云长为此愁眉不展,对天长叹。没想到这一叹,惊动了玉皇大帝,玉皇大帝知道原委后,马上命龙王降下瓢泼大雨。大雨过后,不仅青龙偃月刀磨好了,干旱许久的农田因此再现生机,老百姓抬着酒、赶着猪、牵着羊专程上门感谢关老爷带来了喜雨。而对于“关老爷磨刀日”具体是在哪一天,还有种种说法,据传“正日子”是在农历五月十三。但倘若农历五月十三龙王没有布雨而误了关老爷磨刀,关老爷则会大闹龙宫至六月六,并强令诸龙在六月六日布下大雨——也即,这“六月六”下雷雨那可是关老爷给龙王爷划定的“底线”Deadline了。

重读韩琦“且见苗知一半收”的农事密码,参阅“关老爷磨刀日”的祈盼,布依族六月六三角粽、枕头粽、灰粽散发着自然的草木清香,祭坛上的牺牲与稻田里的纸马共舞……这些六月六的时光胶囊,仍在现代文明的土壤中萌发新芽。当布依姑娘的彩虹粽登陆电商平台,当“晒秋”艺术展将辣椒玉米铺成大地色谱,我们终可彻悟,六月的每一缕阳光、每一缕雨丝都是成长成熟的契机——当众生在晒书、晒衣中除蠹,在祈雨、祈晴中跪拜,在食麦、啖荔中沉醉,在歌舞诗酒中畅达与轻扬……无论南方北方,无论汉族少数民族,无论古人今人,六月六日从来不是日历中干涸的一页,而是穿越千年的灵动传神的文化吟唱。