文化在线丨莫高窟内实景拍摄,这部“上海音乐剧”向世界唱出莫高精神

沪剧实景电影《敦煌女儿》近日在上海大光明电影院举行首映礼。影片以敦煌研究院名誉院长樊锦诗为原型,以沪剧舞台剧《敦煌女儿》为蓝本,真实、细腻地呈现了“文物保护杰出贡献者”、被誉为“敦煌女儿”的樊锦诗在敦煌进行考古、学术研究和文物保护事业五十多年感人至深的风雨历程,讲述以樊锦诗为代表的敦煌人“择一事、终一生”的精神,同时展现莫高窟在世界文明史上独一无二的艺术价值。

这部上海出品的戏曲电影以海派艺术特色、传统文化魅力和世界语汇引发关注,也标志着上海在戏曲电影拍摄上的又一次成功探索。

用电影致敬

前不久,上海沪剧名家茅善玉凭借沪剧《敦煌女儿》摘下文华表演奖,在这部由她领衔主演、舞台版原班人马呈现的电影里,观众可以看到有别于舞台呈现的电影艺术。“《敦煌女儿》从十年前开始创作,十年里能坚持下来,靠的是樊锦诗老师榜样的力量。”茅善玉说。

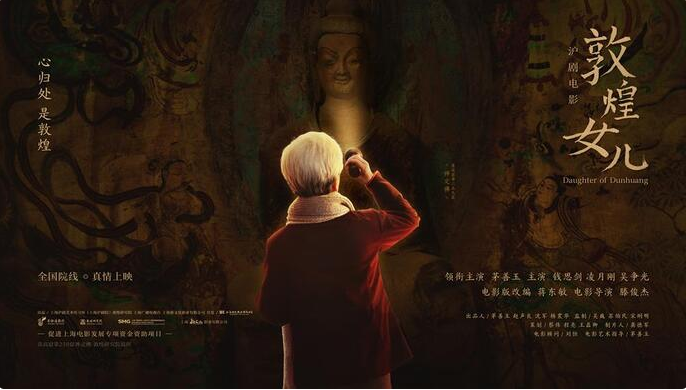

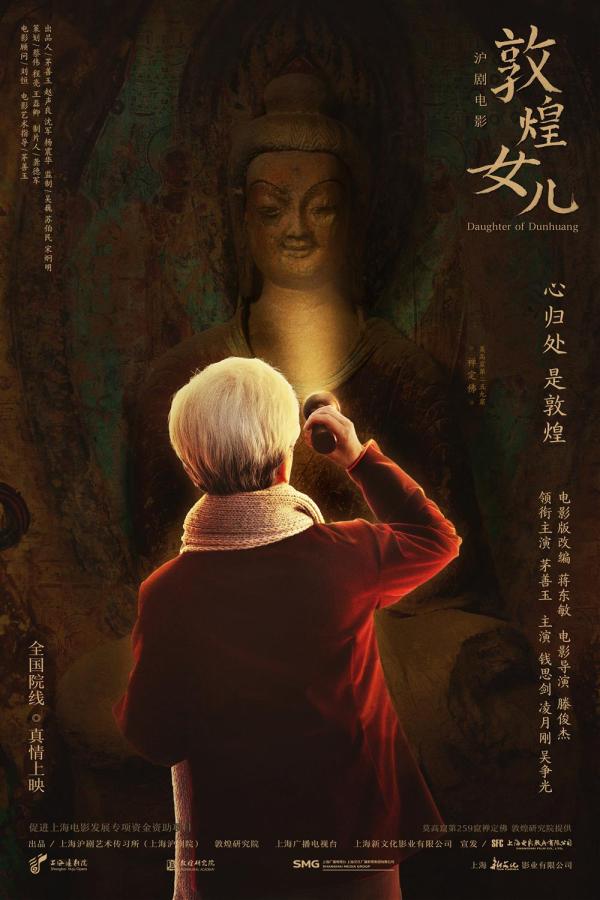

电影《敦煌女儿》主海报中,茅善玉扮演的樊锦诗手持手电,照亮一尊令人震撼的敦煌佛像,这正是敦煌莫高窟第259窟中的禅定佛,群像海报则呈现樊锦诗、常书鸿、段文杰等建设敦煌文化事业的前辈们。

沪剧电影《敦煌女儿》中,大部分镜头在敦煌莫高窟及茫茫沙漠戈壁等地实景拍摄,150多位演职人员鏖战20多天,常常伴着启明星出发,一直拍到深夜才回到驻地。

电影里,满足大众欣赏洞窟艺术的需求和做好文物保护之间形成戏剧冲突,在现实中,拍摄团队也面临着洞窟取景和文物保护间的矛盾。为此,导演组一开始就请教了敦煌研究院和国家文物局,按照国家相关规定和要求精心准备,将进入洞窟的拍摄人员削减到最低。滕俊杰说:“我们有一个核心口令,任何人在转身时,不能碰到壁画。否则会带来不可估量的损失。”所有参与洞窟内拍摄的人员都经过专门训练,提前演练好整个拍摄流程。

饰演樊锦诗丈夫彭金章的钱思剑常常早上六点起来化妆,晚上才有自己的戏份。他记得有天六点化了妆,等到晚上十点还没有一个镜头,天气还特别冷。

在电影里,刚到敦煌的樊锦诗就尝到了沙尘暴的厉害。电影拍摄时,类似的遭遇比比皆是,有时盒饭刚刚打开,狂风沙尘席卷而来,饭里都是沙子。“为了《敦煌女儿》,大家都坚持深入生活、扎根人民的现实主义创作方向,希望能准确表现敦煌精神、敦煌人的专业态度和家国情怀。”滕俊杰说。

“上海音乐剧”受海外关注

戏曲电影是上海电影的传统之一。近年来,从3d京剧电影《霸王别姬》开始,上海在戏曲电影摄制方面不断开拓创新,传统戏曲艺术和3d、全景声、4k、8k等现代电影技术的结合实践走得稳健扎实,也获得中国电影金鸡奖、美国“金-卢米埃尔”奖等国内外电影奖项的认可。

沪剧电影《敦煌女儿》,再一次让人看到上海戏曲电影跑在全国前列的实力和冲劲。为了表现空间、视角的丰富变化,摄制团队把最大型的升降设备搬去了大漠,在运镜上动足了脑筋。结合精湛的后期cg特效技术,墙上朦胧的壁画慢慢舞动起来,宏伟的洞窟塑像立体起来。结合全景声技术呈现,大漠的空间感和方位感细腻逼真。演员的眼神、唱腔、身段将浓浓情感演绎得丝丝入扣。

一部戏曲电影为何能受海外关注?滕俊杰分析,有三方面原因。“第一,它是一部上海音乐剧,无论情绪刻画还是表演节奏,都符合当代音乐剧的特点。第二,它来自上海,上海这座城市的魅力和上海文化作品,对海外市场有独特的吸引力。第三,它以敦煌这一世界文化瑰宝为背景。”

据悉,电影《敦煌女儿》将于年内正式上映。

(内容源自上观新闻,如有侵权,请联系删除。)