记者故事:难忘的“八一”往事,难忘的边关行

2007年春节过后不久,我从一位仍服现役的老战友口中获悉了一个数据:在云南的千里边防线上,有近四分之一的服役官兵来自贵州。也许是老战友不经意的一句话,激活了我这个有着军地记者生涯人的新闻触角,从而构想在中国人民解放军建军80周年之际,策划一次《贵州男儿在边关》的大型媒体行动,希望把贵州男儿驻守边关的家国情怀得到展现。

图为大型系列报道《贵州男儿在边关》片头截图

图为大型系列报道《贵州男儿在边关》片头截图

想法归想法,但要行动起来并非易事:遵义台作为地市台,办理跨省采访相关手续难度较大;距离建军节仅有一个月时间,采访团队面临着时间紧、任务重、经验缺乏等不利因素……总之,困难越想越多,心里实在没有底。

经过与原贵州电视台新闻中心商量,决定由我带队,两家联合完成采访。有了贵州台的加入,办理跨省采访相关手续,尤其是和部队联系就方便了许多。

2007年7月1日,我们摄制组按预定时间抵达昆明市。时任云南省军区司令员舒玉泰少将在百忙之中接见了摄制组一行。舒玉泰感慨地说:“贵州电视台和遵义电视台能来云南边防采访,这是对我们部队现代化建设的关心,也是对边防官兵的鼓舞与鞭策。”并指示有关部门下发通知,保证摄制组在边防采访顺利和安全。

摄制组采访的第一站,自然把目光锁定在著名的老山前哨。昔日的硝烟已经散尽,今天的老山又是一番什么样的情景呢?驻守老山的边防连队是一个英雄的连队,在那里服役的贵州男儿又有什么所思所想呢?在去哨所的路上,我们得知这个连队有4名列兵来自贵州遵义,决定第一集就以《老山列兵》为题,关注他们在艰苦的环境中执勤与生活。

图为第一集《老山列兵》拍摄现场

图为第一集《老山列兵》拍摄现场

不料到了现场我们看到,预想的草棚和猫耳洞已经变成了宽敞明亮的住房,压缩干粮变成了六菜一汤;边防建设在变,我们的报道角度也得改变,新时代的军人有新时代的价值观,只有真实地记录他们的工作和生活,才能反映出新一代军人的形象。四个列兵分别在不同的班排,于是,我们用跟拍的方式,跟着他们去训练,去电脑室学习,去站岗放哨。作为刚分下连队几个月的新兵,他们的当务之急就是完成从百姓到军人的转变。在采访中列兵杨腾告诉记者,虽然连队所处偏远、生活单调、还特别想家,但他们更懂得一个边防军人肩负的责任,那就是要为祖国站好岗、放好哨。

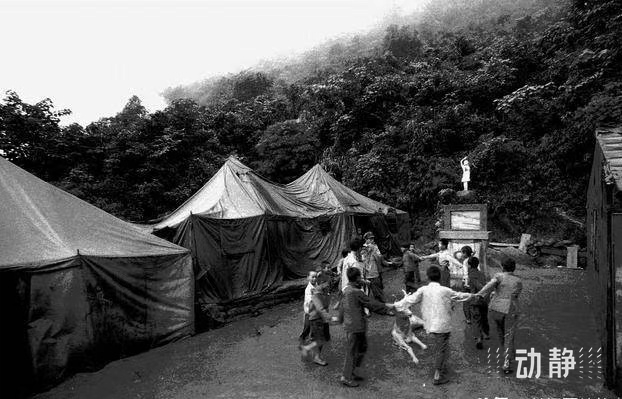

我们要去的第二站是麻栗坡县天保镇的八里河东山,那里有一所在硝烟中诞生的“帐篷小学”。这个距边境线800米,当初用1顶军用帐篷、1块小黑板、9个炮弹箱为课桌的“帐篷小学”,如今,已经成为边境一道亮丽的风景线。现在的第八任校长,是一位贵州籍的上尉军官。

图为当初的帐篷小学(资料)

图为当初的帐篷小学(资料)

他叫周真国,1992年从贵州安顺师范学校毕业入伍,到部队不久开始接任“帐篷小学”校长;两年后,学校学生由原来的21人增加到115人。本来他也可以和前任一样,服役期满后离开学校,回到繁华的都市,找一份不错的工作。然而,边寨群众得知他将退伍的消息后,用按满红手印的请愿书要求部队把他留下,各大媒体还以《九十九个红手印,留住一个兵》报道了这段感人的事迹;不仅他留下来了,周真国还动员在清镇教书的妻子调到这里。在这大山深处,夫妻俩不仅守得住寂寞,而且也经得起清贫,这就是贵州男儿的担当。

图为帐篷小学第八任校长周真国辅导学生用电脑(资料)

图为帐篷小学第八任校长周真国辅导学生用电脑(资料)

摄制组在追寻《贵州男儿在边关》足迹的同时,每一次采访都是一次感动。在中越边防线上,我们采访了《母亲连的官兵情》《口岸标兵》《男儿泉边贵州兵》《红河前哨贴心政委》,分别报道了驻守在河口口岸的贵州籍官兵,抵制灯红酒绿的诱惑,保持军人本色,以及艰苦奋斗、尊干爱兵的故事;在中老边防线上,我们报道了《科技助我守边关》和《老边防的戍边情》,反映了军队现代化的边防管控系统及一位老边防军人的边关情结;在中缅边防线上,我们客观记录了《边关南泥湾》《国门卫士》《男儿本色》,以及在边疆建功立业和默默奉献的贵州籍军人。

图为第四集《口岸标兵》采访现场

图为第四集《口岸标兵》采访现场

图为中越边境密林深处巡逻的边防战士

图为中越边境密林深处巡逻的边防战士

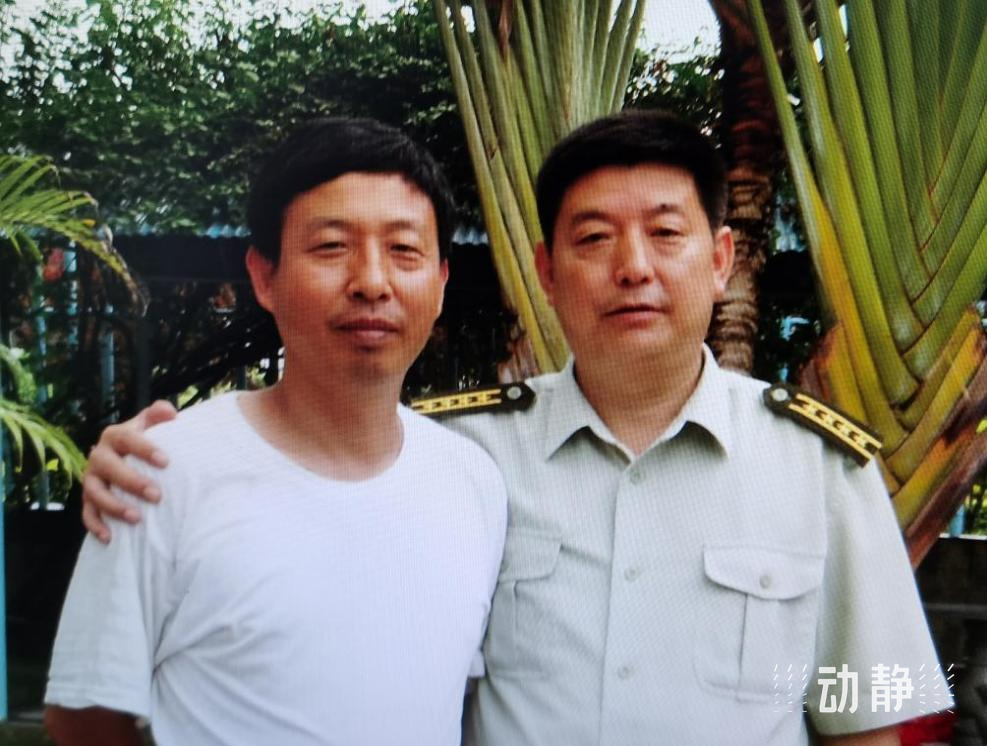

时任西双版纳军分区司令员的樊焕祥,是一位在边防线上服役了30年的贵州籍老兵,可以说他把一生中最好的时光都献给了云南边防。我们赶到军分区时候,樊司令员正在野战指挥信息平台,指挥军警民联防合成演练。

图为作者与同年入伍时任西双版纳军分区司令员樊焕祥合影

图为作者与同年入伍时任西双版纳军分区司令员樊焕祥合影

由于距“八一”建军节越来越近,拍摄工作按“三边”程序进行,即边了解、边拍摄、边写稿。为了赶时间,一个采访地点逗留的时间不超过一天,常常是白天采访夜间赶路,出镜记者周文培深有体会地说:“许多时间都是在车上度过的,有的路并不好走,很颠簸,其次就是当地的气温仿佛是蒸桑拿。”

图为第七集《科技助我守边关》出镜记者周文培

图为第七集《科技助我守边关》出镜记者周文培

为了配合《贵州男儿在边关》播出而预热,随行的遵义电视台《直播遵义》栏目记者庞璇还编发了行程报道,将每天的行程和一些所见所闻发到了遵视传媒网。庞璇说:“我们无暇顾及沿路迷人的风景,每天关注的是可敬可爱的边防军人。”

图为记者庞璇在边防连队采访贵州籍士官

图为记者庞璇在边防连队采访贵州籍士官

从2007年8月1日起,原贵州电视台、遵义电视台同步播出了11集电视系列片《贵州男儿在边关》,在家乡的屏幕上展现出一群贵州男儿的戍边形象,他们中有刚入伍几个月的列兵、有上尉校长、有新时期霓虹灯下的哨兵、有身居高山哨所的战士、有关心士兵的贴心政委、也有入伍30多年的军分区司令员。他们来自贵州,却把青春的热血和汗水奉献给了边防。

图为中老边境巡逻的边防分队

图为中老边境巡逻的边防分队

图为在中缅边境瑞丽江畔巡逻的边防官兵

图为在中缅边境瑞丽江畔巡逻的边防官兵

《贵州男儿在边关》在贵州卫视和遵义台播出后,受到了观众的赞誉,也得到了一些青年大学生的好评:“如果我们都能像戍守边关的贵州男儿一样,为祖国的安宁舍小家顾大家,那么,无论遇到什么样的艰难险阻,我们都能战胜它。”驻河口边防某部二连副指导员泰吉飞在网上发帖:“我是一名边防军人,我为贵州的媒体如此关心和关注我们而感动,也正是有了你们的支持和理解,我们这些贵州籍的官兵才能更好地安心守防,扎根边疆。”

作者武书明时任遵义电视台新闻中心主任