贾平凹:进城的年轻人再也回不去农村

贾平凹:进城的年轻人再也回不去农村

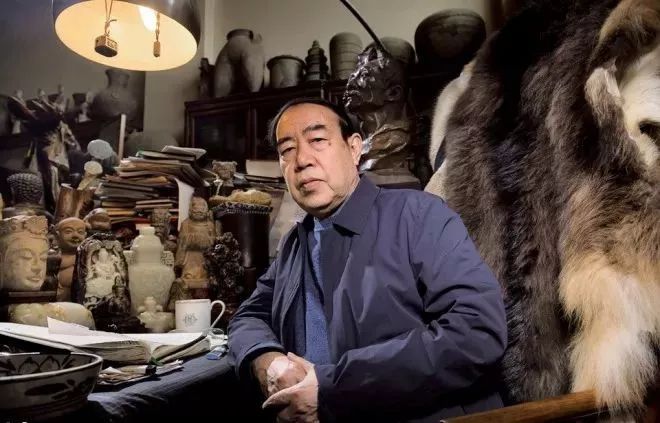

贾平凹(谢子龙/图)

贾平凹(谢子龙/图)

(本文首发于2019年2月14日《南方周末》)

贾平凹这一辈人是改革开放的受益者,但也遭遇过少年时期的贫困和中年时期计划生育的苦闷;他的下一辈不愁吃不愁穿,但环境污染、竞争压力等又是新出现的社会问题。“说每一代人越来越幸福,也不一定。人一生有过多少困难、多少幸福是平均分配的。”

在工作室见到贾平凹时,他向南方周末记者吐露:“最近有些头大,事情特别多,会议特别多,活动特别多,根本没有安静的时间来创作。”贾平凹羡慕那些可以在安静的庄园里埋头写东西的作家。他的工作室里摆着一幅自己写的、装裱好的字——“我家主人在写书,勿扰”。这幅字门神般地立在书房门旁,好像能为主人拦下外面的一切喧嚣。

没有乱七八糟的事情要处理时,贾平凹每天早上八点到达工作室,写到十一点;中午时间会客、吃饭、睡觉;下午两三点继续写,直到五点,基本上保证五六个小时的创作时间。他说:“如果没有干扰,写作是一件让我感到幸福的事。我很爱从事这个东西,也不觉得疲劳,也不觉得辛苦。”

当下的文学生存环境与过去极不同。1980年代,一篇突破写作禁区的小说一传十十传百地在全国流行,伴随而来的是大量作家的快速走红。但贾平凹感觉,如今文学走到了边缘。新媒体的兴起让中国每个角落发生的事情都能通过网络迅速传播开来,大众更愿意观看新闻而不是关心小说。小说中有很多与生活相关的新闻元素,但小说的传播难以与新媒体抗衡,再写这些生活中的东西没人看。

贾平凹的作品里充满新闻般的现实感。《浮躁》描写改革开放初期的社会问题,《古炉》揭示“文革”十年之殇,《极花》关注贫困农村婚姻难题……他所关注的现实最终都落脚到他心系的农村乡土。

2012年1月5日(南方周末资料图/图)

2012年1月5日(南方周末资料图/图)

在去西安读大学之前,贾平凹前十九年的岁月都在陕西省商洛市丹凤县棣花镇度过。他经历过人民公社,吃过大食堂饭,后来又经历了“文化大革命”。这片乡土上发生的事情是他一生抹不掉的记忆。即便后来进城,定居西安,贾平凹和老家的父母、兄弟姐妹、亲戚朋友仍保持着紧密的联系。他说:“那儿发生任何事情,我都特别关心。”

从农村走出来的贾平凹深刻地感受到,这些年家乡发生了翻天覆地的变化。他回忆说,以前从老家去西安上大学特别不容易,每天从县城到西安只有一趟班车,头一天晚上要赶到县城,排队买车票,第二天一大早坐车,下午五六点才能到西安。现在情景完全不一样,通往贾平凹老家的路已经修建起三条一级公路、两条高速路,铁路和高铁也在建设中。以前一天的路程缩短到了现在的一个半小时。

路通畅了,从农村走向城市的年轻人也越来越多。1980年代以前,进城参加工作是农村年轻人唯一的梦想。但因为农村户口的限制,年轻人即便走出来,没有粮票不能吃饭,没有介绍信不能住旅馆,在城市根本无法生存。贾平凹经历过这样的时代,他对南方周末记者说:“那时候所有的农村的人都是低人一等的,那时候农村和城市是截然不一样的两个世界,城市是比较好,农村永远是那么贫穷,所以所有人都想逃离农村,但是你无法逃离。”

如今,改革开放慢慢消除城乡差别,农村与城市在时代的发展中不断地实现交融,年轻人可以自由地走向北上广。但贾平凹发现,农村新的危机正在慢慢显露。在他的老家,现在两三个镇合并为一个镇;原来一个村都有一个学校,现在几个村或者一个镇才有一个学校。因为人都离开了农村,走向了城市。这种境况让贾平凹担忧:“我觉得这是农村的一种不好的、衰败的现象。但是现在你也没有办法解决,你也不可能让进城的人回去,进城的年轻人他回不去。”

丢失了农民本色的年轻人,在城市里漂泊着。他们成为贾平凹作品里重点书写的对象。农村人进城后的迷茫与返乡的无奈、进城与返乡的矛盾和焦虑全都呈现在了贾平凹的创作里,他说这也是社会普遍的问题。

贾平凹在《带灯》后记中写过:“一年一年地去,农村里的年轻人越来越少,男的女的,聪明的和蠢笨的差不多都要进城去,他们很少有在城里真正讨上好日子,但只要还混得每日能吃两碗面条,他们就在城里漂呀,死也要做那里的鬼。”

小说《高兴》中的主人公刘高兴便是贾平凹笔下典型的“鬼”。刘高兴来到梦寐以求的西安,但什么都不会的他沦为拾荒者,最终通过卖肾给城里人的方式,建构起自己的身体与城市的连接。

贾平凹的作品里也塑造了最终又回到农村的人物形象。《极花》里跟随母亲进城拾荒的胡蝶渴望成为城市人。但一次意外,她被拐卖到圪梁村,虽然最终被拯救,但对于要不要回到城市,她心生犹疑。小说的结尾为胡蝶设置了一个梦,她梦见自己回到城市,却被城里人“围观”,巨大的心理压力让她又回到了圪梁村。关于胡蝶的命运书写,贾平凹曾在采访里说,能够得到认同最重要。

农村还是城市,哪里才是实现身份认同的真正归属,贾平凹的作品里充满矛盾。但回到他自身,答案则很清晰。现在住在城市里,贾平凹最怀念的还是农村自由自在的氛围。他描述自己生性不爱动、不爱跑、喜欢一个人待着,农村的环境最让他自在。“我喜欢到乡下去,对乡下特别熟悉。在城市里有很多场面我觉得我还不适应。到那儿我就随便,愿意到哪个山去就到哪个山去,愿意住到哪儿就住到哪儿,自由自在地看一看。”

贾平凹告诉南方周末记者,自己在城市里待了这么多年,想写写城市里的生活。“我写城市不是很多,试图再写点东西。现在城乡互相交融的东西特别多了,所以写农村必然要写到城市,写城市必然涉及农村,人都是流动的,写作也发生变化。”