龙说夜郎丨册亨花冗“永垂万古”碑,清代“洋教”的实物证据

以文物立足,以史料为盾,

虎视牂牁,鹰瞵万峰,解读历史。

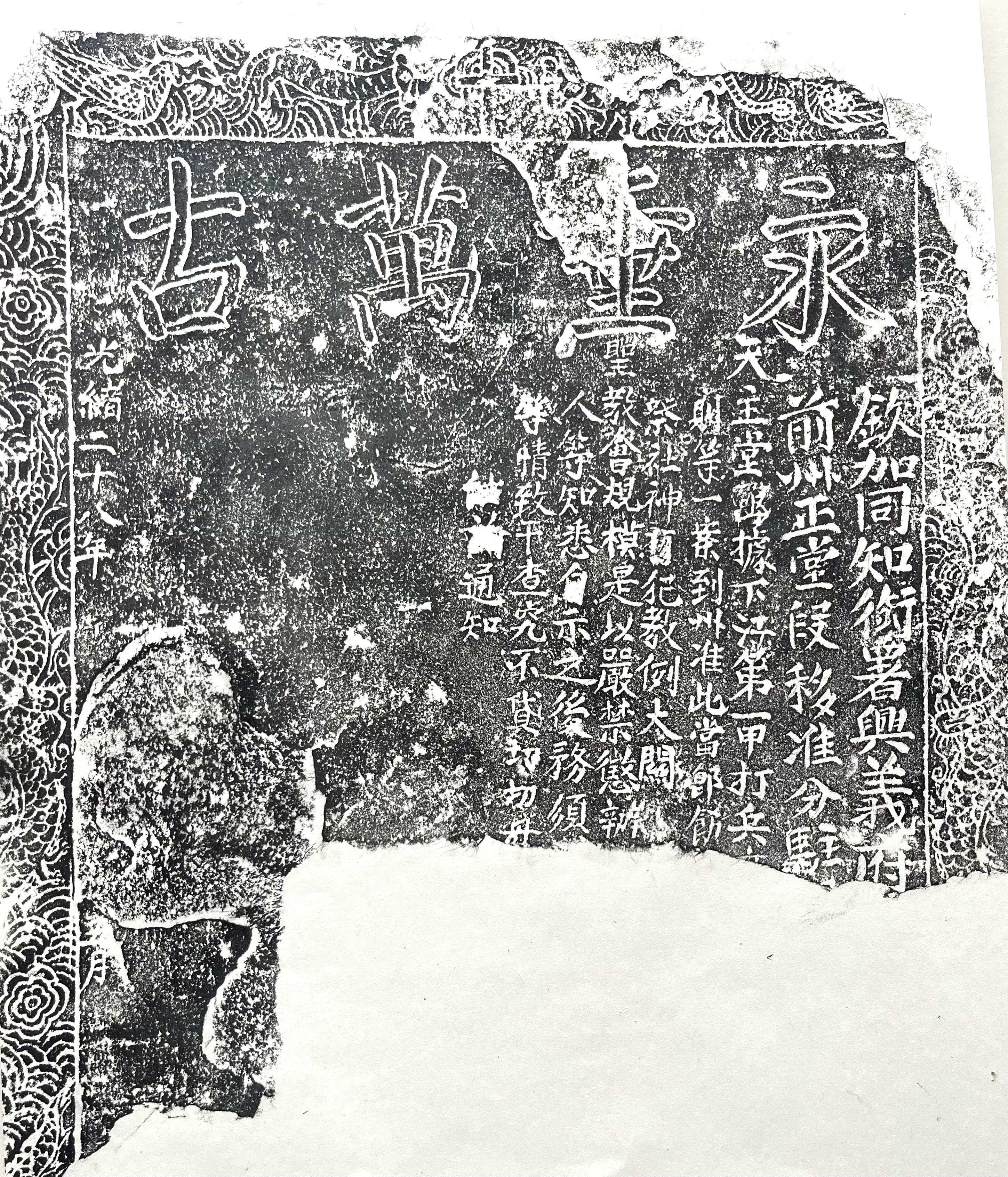

册亨县岩架镇花冗,清代系册亨四甲半之罗烦甲下辖的“花龙亭”。村东北原立有一通石碑,方首,高1.5米,宽0.72米,厚0.13米,整个石碑下部完全损毁,因原位置不利保存,后搬迁至文管所保管。石碑额题“永垂万古”,落款时间为“光绪二十八年(1902年)五月”。有两位官员为这通石碑站台,第一位“钦加同知衔署兴义府……”,第二位“前州正堂段”,虽然文字残损,但可推断是段永濬和徐德修。

花冗“永垂万古”碑拓片 黔西南州博物馆藏

花冗“永垂万古”碑拓片 黔西南州博物馆藏

段永濬,字少卿,附学生员,祖籍云南,受岳父孙清彦影响,擅画竹。曾两任贞丰知州,第一次是1887年到1893年,第二次是1894年到1902年。其继任者为徐德修,湖北举人,字梅生。《清史稿·实录卷之五百十九》记载,光绪二十八年(1902年),徐德修“署贞丰州知州试用知县”,即代理贞丰知州,这个记载和碑文残留文字是吻合的。

石碑尽管残损,但大致能推测其意。贞丰州官员接到“天主堂”的“亟”报,“下江第一甲打兵亭”经常勒索往来教民,同时乡民举办“祭社神”、迎神赛会等活动,也常常对教民进行摊派,故官员对触犯教民利益的行为立碑“严禁惩办”,这些禁条众“人等知悉,自示之后,务须”遵守,否则“查究不贷”,“切切勿”违。第二次鸦片战争期间,清政府先后与列强签订《天津条约》《北京条约》等不平等条约,规定“传教自由,允许传教士活动”等内容,天主教开始在中国大肆盛行。光绪八年(1882年),兴义府法籍司铎(神父)郭德禄将天主教传入册亨。乡民遵循乡规民约,教徒遵循教例,从观念差异到生活习俗等诸多方面,产生矛盾冲突,日益加剧后引发乡民洋闹、反洋教。面对双方摩擦,地方官员多半袖手旁观,持多一事不如少一事态度。但当事情闹大,发生教案,加之上级官员施压,地方官员就会偏向教会派兵弹压民众。传教活动在地方官员若即若离的“暧昧”庇护下,逐渐发展,册亨在光绪二十八年(1902年)达到一个高潮,法籍传教士杜德林在罗烦甲下辖罗烦亭央庆寨修建教堂。这通石碑的时间,正好印证了这个高峰。

花冗“永垂万古”碑除了是晚清“洋教”盛行的难得物证,另外还有一个少见的信息点,即“下江第一甲”。雍正五年(1727年)云贵总督鄂尔泰改土归流,广西西隆州的四甲半和泗城府所属江北之上江、长坝、桑郎、罗斛十六甲划归贵州,新成立永丰州管理,其中西隆州的四甲半设永丰州下辖的册亨州同管理。清嘉庆南笼府改名兴义府后,永丰州改名贞丰州,总的行政区划调整为十二甲半。其中贞丰知州辖上江四甲(大致范围今贞丰县)和下江四甲(大致范围今望谟县),册亨州同辖四甲半(大致范围今册亨县)。

花冗“永垂万古”碑 册亨文物管理所藏

花冗“永垂万古”碑 册亨文物管理所藏

碑文中的“下江第一甲”,《兴义府志》记载时辖“八亭半四村”,即长雹亭、罗强亭、伏开亭、长流亭、罗王中亭、罗王下亭、感牛半亭、沙隘亭、他平亭以及百打村、百酸村、百陇村和百口村。其中沙隘亭、他平亭以及百打、百酸、百陇、百口四村位于北盘江西岸和南盘江北岸的夹角地带,民国五年(1916年)才从贞丰县划给册亨县。碑文中的“打兵亭”即来源“他平亭”的谐音,今天为册亨县双江镇下辖的行政村打宾,清代一直是北盘江下游的重要渡口之一,这成为“勒索”往来教民的天然条件。另外,石碑立在册亨州同辖的花龙亭,而碑文描述的地名是贞丰知州辖的打兵亭,单从这个行政区划分析,历史上册亨的“洋教”盛行,要明显高于贞丰。