铜仁德江:“四个一”推进省级特色田园乡村振兴集成示范试点建设

近年来,铜仁市德江县紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求,通过“织密一个体系、规划一张蓝图、汇聚一股力量、瞄准一个方向”的“四个一”工作方式,高质量推进“省级特色田园乡村·乡村振兴集成示范试点”建设。

织密“一个体系”重保障。强化组织领导,严格落实乡村振兴工作责任,为推进乡村振兴集成示范试点建设提供坚强组织保障。一是县级统筹抓联动。成立德江县特色田园乡村·乡村振兴集成示范试点建设工作领导小组,组建工作专班,建立联席会议工作制度,严格落实县级领导和职能部门包干责任,定期进行调度研究。目前,已召开专题会、推进会、评审会等20余次。二是镇级协调抓落实。成立以镇党委政府主要负责同志任组长,班子成员为副组长,相关部门负责人为成员的工作领导小组,下设办公室和工作组,强化上下联动,统筹推进示范试点建设各项工作。三是村级网格抓管理。充分发挥“一中心一张网十联户”作用,不断细化管理,广泛宣传相关政策,及时做好上传下达、矛盾纠纷调处、土地协调等工作,清单化有序推进示范试点建设。

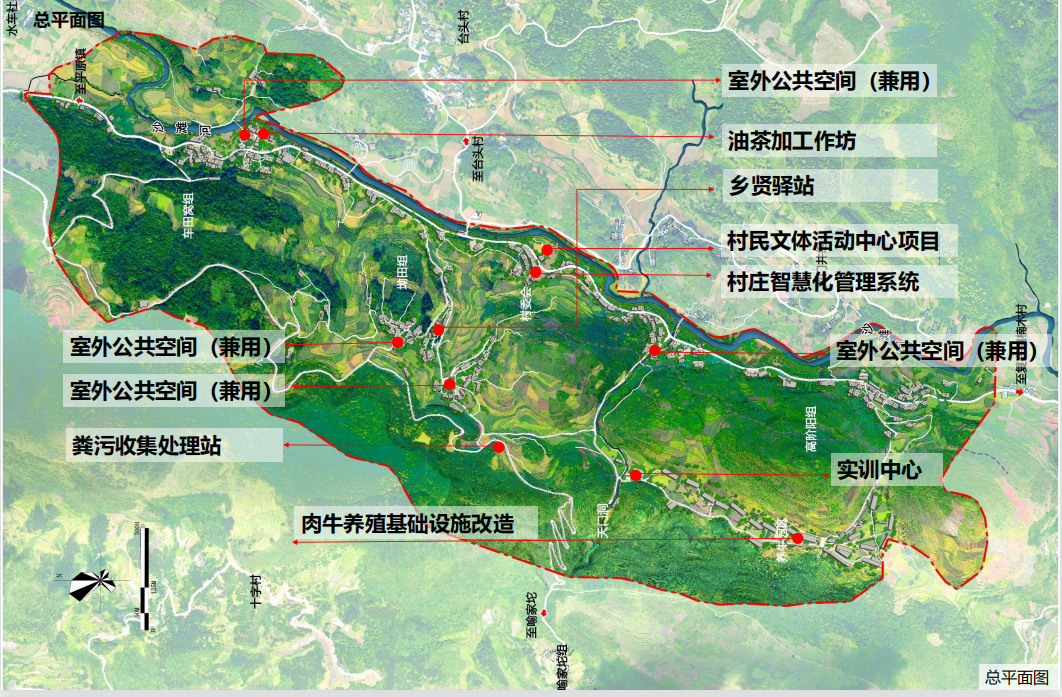

规划“一张蓝图”强推进。以“一方案两规划”为发展蓝图,强化政策引领,为推进乡村振兴集成示范试点建设提供有力政策支撑。一是科学编制工作方案。立足资源禀赋,从空间布局、产业布局、发展目标、基层党建和特色定位等方面进行详细规划,明确“坳上拓荒牛·田园牧歌村”目标定位和“三牛引领、五大振兴”建设思路,有序推进“三特色、三田园、三乡村”建设,推动“三大集成”发展。二是加强村庄发展规划。以肉牛养殖为主导,以饲草种植为基础,以养殖培训、牛餐饮为抓手,推进美丽宜居乡村基础设施和公共服务设施建设,先后规划基础设施、公共服务、人居环境、产业发展等项目18个,总投资2700余万元,村庄发展环境进一步改善。三是细化产业发展规划。以肉牛产业为重点,按照“党支部+合作社+农户”的组织方式,推行“小规模、大群体、分户养、集中销”和“种养循环”产业发展模式,大力促进养殖小区、种植小区和家庭农场建设,充分挖掘“牛文化”,打造“牛家乐”农旅体验基地和“坳田牛”品牌。目前,试点内养牛户达102户,有肉牛养殖专业合作社1个、养殖小区1个、家庭牧场21家,肉牛存栏量1240头。

汇聚“一股力量”促发展。整合优势资源,多渠道凝聚社会力量,为推进乡村振兴集成示范试点建设添砖加瓦。一是科研赋能促发展。与贵州大学、省农科院建立合作关系,积极争取科研支持,在试点内设立博士种草示范点、科技养牛试验田,累计培育“牛专家”“茶专家”“牛经纪”“茶博士”等专业人才328名,组织开展农村适用技术人才培训1690余人次。二是村企合作促发展。积极对接贵州黄牛集团德江公司到村发展肉牛产业,先后投放能繁母牛200余头,并与农户建立“7+3”代养利益联结机制,进一步发展壮大村级集体经济,带动群众增收。三是春晖助力促发展。以中秋、春节等节假日为契机,组织春晖使者、返乡大学生等人士召开座谈会,共商发展大计,共同为示范试点建设献计出力。目前,累计募集春晖资金10万余元,收集意见建议50余条,动员在外成功人士返乡发展肉牛养殖300余头。

瞄准“一个方向”同行动。聚焦重点工作任务,强化党建引领,发挥群众在乡村振兴中的主体作用,形成推进乡村振兴集成示范试点建设强大合力。一是政策共学共用。用活党群服务中心、新时代文明实践站等阵地,通过“党课开讲啦”“主题党日”“群众会”等载体,引导驻村干部讲政策、老党员讲传统、养殖大户讲经验,大力宣讲党的路线方针和乡村振兴惠民政策,积极开展交心谈心,不断提高群众的积极性、创造性。二是项目共建共享。充分发挥基层组织战斗堡垒作用,引导群众通过资金投入、劳务投入、资产投入等方式,参与宜居农房、有机肥加工厂等项目建设,形成党员引导、群众参与、社会关心的良好局面。目前,示范试点项目群众投入占比达40%以上、参与度达90%以上。三是村庄共治共推。按照“两委搭台、群众唱戏”工作思路,完善村规民约、道德评议、民情恳谈等村级议事协商制度,创新开发“乡村治理群众监督员”岗位,开展文明家庭、卫生文明户、最美家庭户等评选活动,引导群众积极参与乡村治理,共同推进乡村振兴集成示范试点建设。

记者:邓欢旭 黄石明

通讯员:冯川 张凯鹏