小小的屯堡村落,水利工程竟然惊艳世界!走进安顺鲍家屯,探寻奇趣宝藏

2011年,联合国教科文组织亚太(文化)遗产保护奖为什么授予了安顺的一个屯堡村落?一处看似不起眼的乡村水利工程,为何被水利专家称为黔中都江堰?为什么一条腰带能成为凤阳汉装的灵魂所在?今天,我们走进安顺鲍家屯,一起探寻中国历史文化名村的奇趣宝藏。

“我是屯堡人,15岁才离开鲍家屯外出求学。从北京师范大学博士毕业后,我回到家乡的大学任教。在工作之余,我一直担任屯堡文化发掘、整理的志愿者。2019年,我参与推动屯堡农业系统成功申报第五批中国重要农业文化遗产。”民俗学博士汪青梅说。

鲍家屯是一个传统农耕文化特色鲜明的屯堡村落,古水利工程是维系其发展的重要命脉。它在设计原理上与都江堰神似,通过鱼嘴分流,将水流量与流域面积匹配,泄洪与灌溉分类利用。这是先民们利用明朝时从皖南带来的先进技术,根据当地的自然条件,因地制宜创造的智慧工程。

“我们鲍家屯所在的贵州安顺这一带,其实都是典型的南方喀斯特地貌。严格来讲,它其实不是特别好耕种。600年前,国家的一纸命令就把你放到这里来,你要在这里屯田驻守,且战且耕,实现自给自足。不然,那么多人,几十万的大军驻扎在这里,他要吃粮食啊。他从江南鱼米之乡带来了朝廷配发的种子、耕牛,还有江淮最先进的农耕技术。所以我们的生产效率是很高的。”民俗学博士汪青梅说。

古水利工程既满足了生产需要,又便利了日常生活。

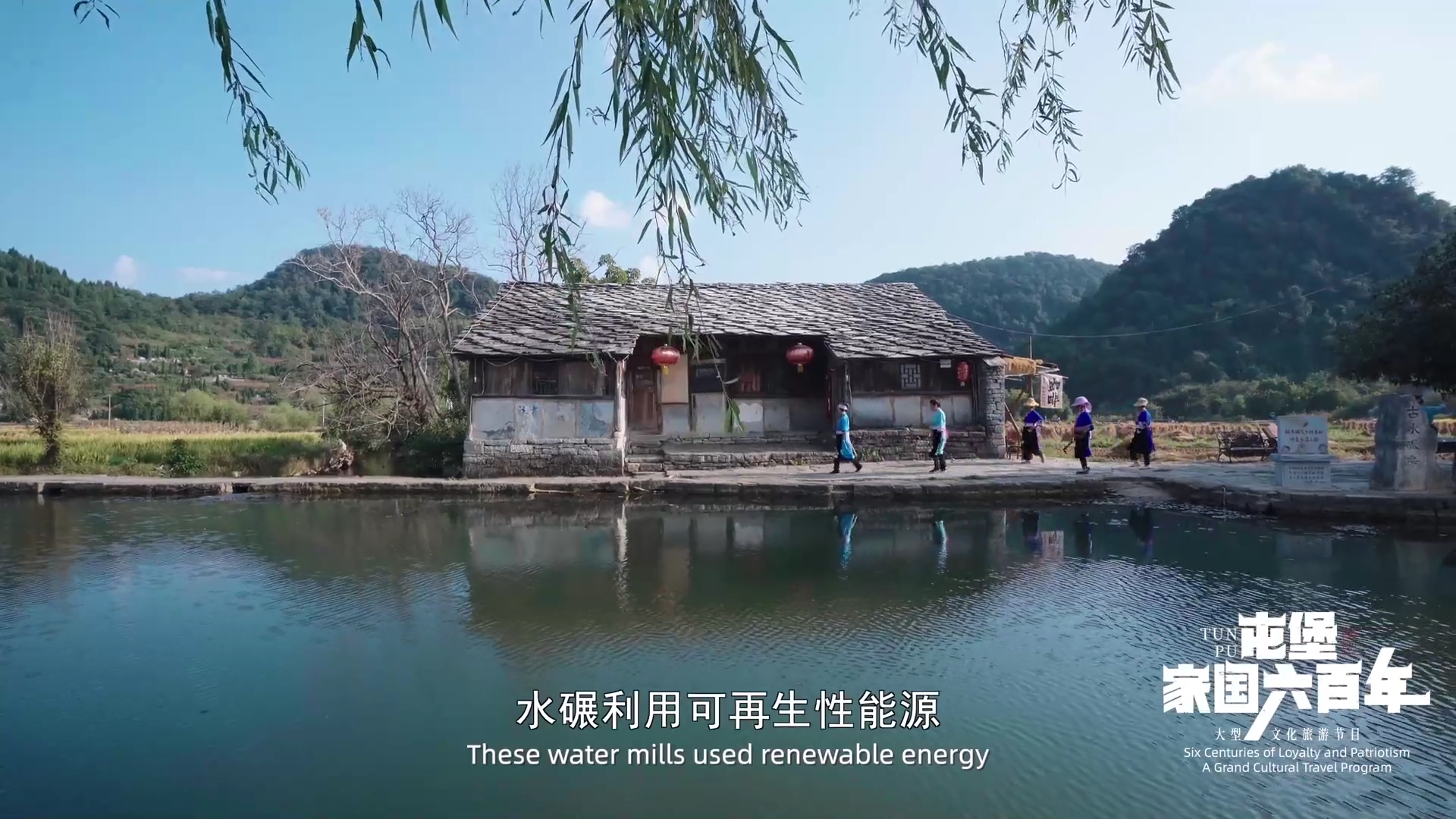

直到20世纪上半叶,鲍家屯至少曾经有11架水碾在运转。水碾利用可再生性能源,为村民生活服务,是绿色生态的中国农业文明景观。

安顺的屯堡村落都具有鲜明的军事防御色彩,鲍家屯也不例外,并且独具特色。它按照中国古代军事阵法八阵图来设计修建,村子核心区有8条主要街巷,一街巷一阵法。外敌进入就像闯入迷宫,难以突围,建筑的防御功能发挥得淋漓尽致。

“我是出生在鲍家屯的年轻一代屯堡人,常年在省外工作和生活。每次过年回家呢,都看到父母又添白发,还有我童年玩过的很多老房子,似乎也在摇摇欲坠。作为AI影像的创作者,我准备用AI技术复原这些已经消逝的老屋,希望屯堡的历史和文化在数字世界里得到永生。”AI内容创作者鲍迪说。

"我家是双堡梅旗的,我家是屯堡人,这个(丝头系腰)是老祖宗传下来的。所以说我家老祖公也在做,我家儿子和媳妇也在做,所以我家一代传一代传下去,这个不能失传。"鲍家屯丝头系腰传承人潘紫芬说。

像鲍家屯这样分布在黔中安顺的屯堡村落,大部分都是明朝初年的军事移民开创的。他们在生产生活过程中,逐渐形成了彼此间的分工协作。鲍家屯早年就是纺线卖线的村子,丝头系腰手艺在这里传承并非偶然。

"鲍家的祖传,只能传儿子不传女儿,传儿媳妇不传女儿。要的人多得很,姑娘结婚必须要这个腰带,接媳妇要这个腰带,所以要的量就大。"鲍家屯丝头系腰传承人潘紫芬说。

安顺屯堡人作为屯军后裔,一直具有尚武传统。据说鲍家拳传承了几百年。

屯田戍边的先民,在山清水秀的鲍家屯开垦农田,兴修水利。三千里迁徙,600年传承,鲍家屯人精心守护的永安珍堰,犹如一颗高原明珠,璀璨耀眼。

联合国教科文组织亚太文化遗产保护奖的颁奖词说:"鲍家屯古水碾房的整修项目,树立了中国农业景观保护的卓越范例,展示了在现代化发展的压力下,保护正在迅速消失的亚洲文化景观的重要意义。"