贵州交通职业大学 | 机械电子工程技术

专业介绍

本专业作为该校首批职业本科专业,依托国家级高水平专业群骨干专业-机电一体化技术,瞄准“先进装备智能制造”和“智慧交通机电”两个产业高端,培养具有较强实践能力、创新意识的复合型工程技术人才,能胜任机械电子工程技术领域工作的技术和管理骨干。

培养目标:本专业培养德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和机械、电气、网络通信及相关法律法规等知识,具备机电设备研发、集成、技改等能力,能进行科技成果、实验成果转化,具有良好的职业道德、工匠精神、信息素养和绿色素养,具备一定的创新创业能力和可持续发展能力,能够面向装备制造业和交通运输行业,对接智能制造、智慧交通产业高端,解决生产现场较复杂问题,从事中高端机电设备设计制造、集成装调、维修维护、技术服务等工作的高层次技术技能人才。

主要课程:机械制图与计算机绘图、高级语言程序设计、工程力学、电工与电子技术、机械设计基础、PLC应用技术、自动控制原理、机械制造技术基础、液压与气动技术。工业控制网络技术、传感器与视觉检测技术、数字化设计与仿真、电机运动与控制技术、工业机器人应用技术、数控机床及应用、自动化控制技术、机电系统集成技术、数字孪生技术、机电设备故障诊断与维修、智能制造系统等。

就业方向:主要从事科技成果、实验成果转化,生产加工中高端产品,提供中高端服务,解决较复杂问题和进行较复杂操作等工作,主要岗位有机电设备研发工程师、机电系统集成工程师、机电设备维修工程师、机电设备售后服务工程师等。

办学条件

机械电子工程系成立于2009年,聚焦服务“制造强国”和“交通强国”战略建设,深度对接“先进装备制造”和“智慧交通”两大高端产业,构建了以“机械电子工程技术”职业本科专业为引领,协同“机电一体化技术”“智能工程机械运用技术”和“机械制造及自动化”三个高职专业集群发展的格局,为贵州乃至全国培养了近7000名高素质技术技能人才。

科产教办学强。系部坚定走“产教融合、科教融汇”办学道路,长期以来与吉利集团、施耐德(中国)电气有限公司、贵州公路集团等世界500强企业、行业龙头企业深度合作,共建有“法国施耐德绿色低碳产教融合项目(全国15所首批建设单位、贵州省唯一一所)”、教育部“中德先进职业教育合作项目(智能制造领域)”“徐工挖机西南区域能力发展中心”“移动机器人协同创新中心”“山区公路智能检测与养护装备制造研发中心”“高分子复杂结构增材制造技术协同创新中心”等合作平台。校企联合开展了“施耐德地平线计划”“徐工雏鹰计划”“吉利设备运维现场工程师”等育人项目;研发了桥梁支座巡检机器人、安全锥自动收放装置等交通装备5个,为企业行业解决痛点难点,带来上千万的经济效益。

师资力量雄厚。专兼职教师90余名。其中校内教师65名,博士研究生5人、硕士31人,硕士及以上占比55.38%;教授5人、副教授16人,高级职称占比32.31%;拥有省级优秀教学团队1个,贵州省高等学校智能交通装备制造创新团队1个、省“职教名师”2人、交通运输部“吴福-振华优秀教师奖”1人,“全国技术能手”2人,“贵州省技术能手”4人,“贵州省五一劳动奖章”获得者1人。

实训条件完善。系部建有“科、产、教、赛、训、创、培”七位功能于一体的校内外实训室共计42个。其中有施耐德绿色交通机电应用技术中心、徐工挖机实训基地、苏州富纳工业视觉实训中心、世界技能大赛移动机器人、CAD机械设计贵州省集训基地、省级增材制造技术生产性产教融合实训基地等校内实训室共计22个,设备总值达3000余万元,占地面积逾1万平米。

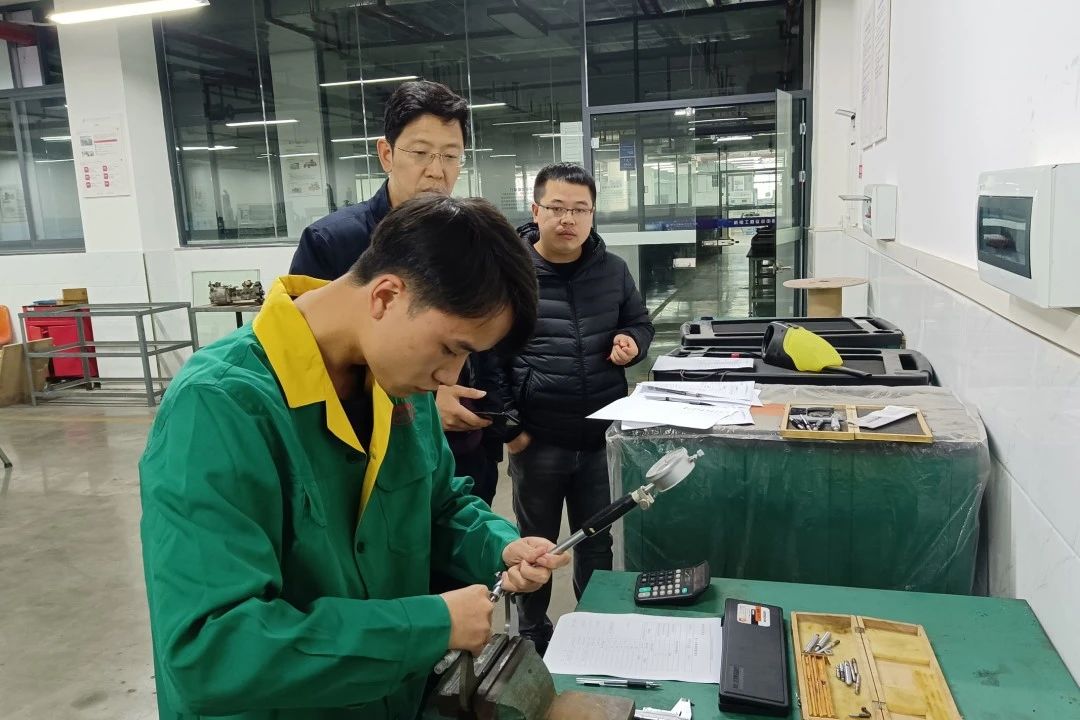

育人成果丰硕。系部实施“双课堂”人才培养。第一课堂,精准培育就业岗位所需的素质、知识与能力;第二课堂,按照以“技能兴趣小组塑形-技能大赛驱动成才-创新创业培养提升”的人才培养路径,以竞赛铸就技能报国之梦,以研发强化创新发展之力。佳绩频传,荣获国际大赛金牌1项、国家级奖项10项、省级奖项73项;培养了全国技术能手2名、贵州省技术能手5名和贵州省青年岗位能手8名。

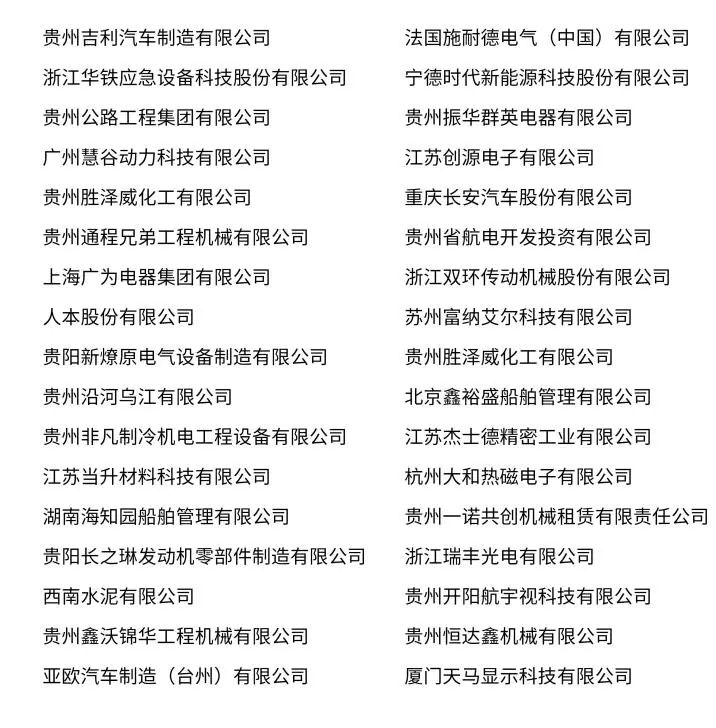

部分学生就业单位