动静文学|戴明贤艺文展贵阳启幕 看“山民文士”如何“逍遥游”

12月26日,贵阳。贵州省博物馆内,“逍遥游——戴明贤艺文展”开展。

九十岁的戴明贤站在展厅入口,目光温润如旧。他微笑着与来客寒暄。有白发相携的老友,也有初出茅庐的青年后学,他都一一招呼、合影,谦和如邻家翁。

1935年,戴明贤出生于贵州安顺,一座被群山环抱的“石城”。抗战烽火中,这座西南小城意外成为文化避难所:剧宣四队带来抗日歌声,故宫八十箱国宝秘藏华严洞,闻一多途经此地留下写生,李霖灿在此速写山河。多年后,他将这段记忆凝成《一个人的安顺》,如同“黔版《清明上河图》”。

展览名“逍遥游”取自《庄子》,亦是戴明贤一生的精神注脚。他始终相信,“乘物以游心,物物而不物于物”。不为外物所役,方得真自由。

戴明贤在展览开幕式上分享

戴明贤在展览开幕式上分享

故土、童心与不被规训的成长

这场展览,从“石城:不舍不离的故土”启程。

安顺这座城,赋予戴明贤散漫的性格。

“散漫,可能做不了大事。”戴明贤在采访中笑言,“但好处是,能从容做自己喜欢的事,不急功近利,慢慢来。”

这种“散漫”,根植于一个特殊的时代与一个异常安稳的家庭。戴明贤常这样概括自己的童年:“时代很动乱,家庭很平静。”父亲子儒公出身重庆綦江耕读之家,幼年丧父,随叔父步行至遵义当盐店学徒,后辗转安顺经商,终致家道小康。母亲贤惠干练,治家井井有条。

他知事时正值抗战中期,半壁江山沦陷,大批东北、江南的难民与文教机构涌入这座百年未变的西南小城。一时间,歌咏队在街头排练,话剧社在祠堂演出,美术展览在庙宇举办。现代文明如春潮般冲刷着石城的青石板路。少年戴明贤走出家门,眼前是喧嚣而畸形的战时繁华;推门回家,又立刻沉入无声的安宁。

也正是在这张力之中,他显露出对“正经学问”的疏离,却对“闲书”痴迷不已。数学让他头疼,章回小说、词选、北欧文学却令他废寝忘食。偏科偏得厉害,但在戴家,这条路非但未被阻拦,反而被默许、被滋养,甚至被温柔地守护着。

“一个人的兴趣爱好,到后来的职业选择,再到整个人生道路,其实是因人而异的。”戴明贤感慨道,有人顺风顺水,有人磕磕绊绊,而他,大抵是那种“一条道走到黑”的人。

至晚年,他又被友情温柔托住。他的朋友圈横跨“老中青”三代。说到此处,他眼中泛起笑意:“他们带给我充实,也带给我愉悦。”

贵州省文史研究馆原馆长顾久以为,戴明贤先生的天性、家世与经历,早将他塑造成独特的“生活在白日梦里的小孩”。顾久解释道,这里的“小孩”有两重意思:一是童心,他始终保有一种真切而鲜活的好奇感,看世界如初见;二是童趣,他爱玩耍,却毫无功利之心。

顾久引用清人张潮《幽梦影》中一句:“能闲世人之所忙者,方能忙世人之所闲。”这句话,仿佛专为戴明贤而写。当世人追逐名利、焦虑内卷时,他却悠然于笔墨、戏文、印章与诗稿之间。不图,不谋,不争,不慕,亦不刻意“打造人设”。一切发乎本心,一片天真。

戴明贤向贵州省博物馆捐赠的20件/套藏品

戴明贤向贵州省博物馆捐赠的20件/套藏品

从郑珍到萧娴,一场跨越百年的“人格互照”

戴明贤曾深入思考贵州的地域精神,将其概括为“山民性格”,并凝练为一个字:“犟”。

“犟”,表现为优点是刚直、质朴、坚韧;表现为缺点则是固执、褊狭、粗放。这些局限,本是封闭地理与漫长历史所造就的生存印记。但随着山门打开、视野拓展、交流日增,那些曾被视为“土气”的特质,反而成为一种不媚俗、不盲从、不随流的精神骨气。

展览的第二篇章“文脉:不断不息的长河”,正是一场跨越百年的精神对话。

以“以人驭诗,以诗证人”的方式,戴明贤在《子午山孩》中复活了晚清“西南巨儒”郑珍。

展厅里,郑珍手书的篆联、泛黄的家书与戴明贤为其撰写的传记文字并置陈列,仿佛两位相隔百余年的同乡文人正隔空对坐,谈诗论世,仿若是一种“人格的互照”。

戴明贤始终相信,中国文人的传统在于“字如其人,诗如其志,行如其心”,三者不可割裂。“看一个人,要看他的字、他的诗、他的为人。这三样是一体的。”他说。

正因如此,策展人特意将他与陈恒安、徐无闻、谢孝思等前辈的往来书信置于聚光灯下。纸页已泛黄,墨迹却仍清峻有力。信中无客套寒暄,多是切磋艺事、推敲字句,或附上一方新刻印章请对方“斧正”。那种温厚、克制又深挚的交往方式,如今几乎成了绝响。

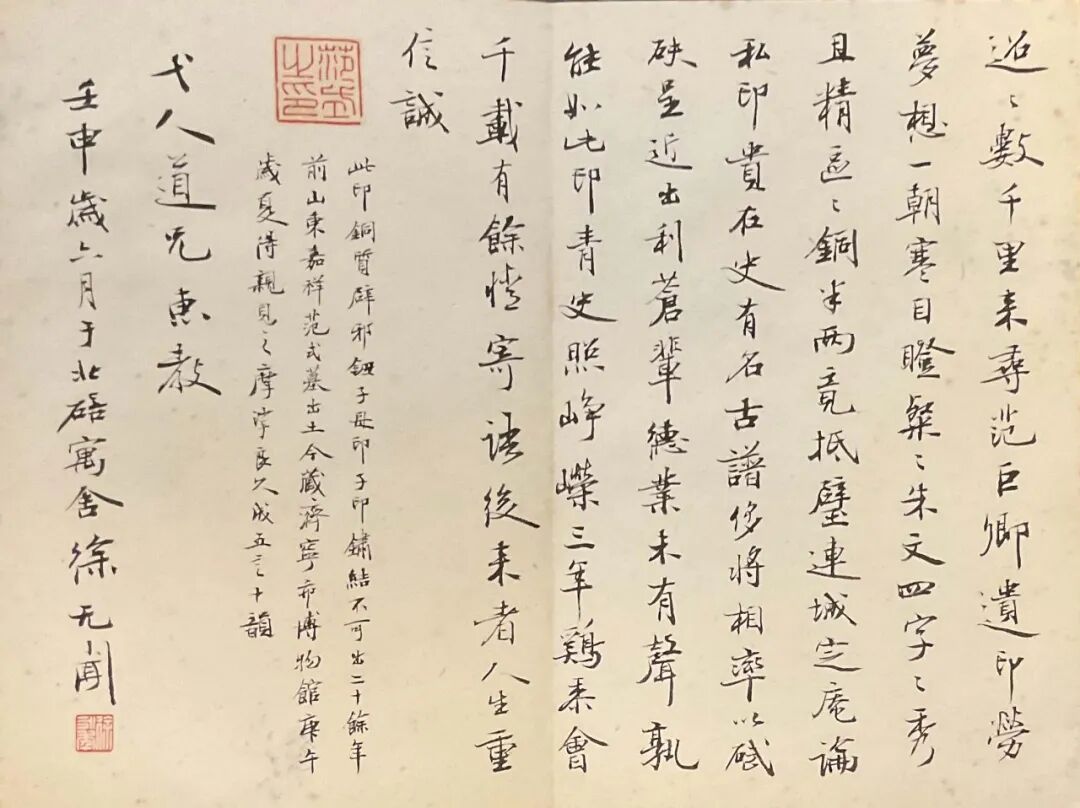

《杜若观风集·徐无闻赠戴明贤自书诗》

《杜若观风集·徐无闻赠戴明贤自书诗》

提起女书法家萧娴时,戴明贤眼神柔和:“见她如见古人,平和亲切,像自家长辈。”在他看来,真正的文人风范,不在声名煊赫,而在日常举止中的那份谦敬与从容。

这种对“人”的看重,也延伸至他对“美”的理解。

面对当下社会对审美日益趋同甚至标准化的倾向,他摇头感慨,春兰秋菊,各有佳色;燕瘦环肥,各臻其妙。若用一把尺子量尽天下万物,乐趣就死了,“艺无一体,美有万殊。”

文脉之“不断不息”,正源于无数如郑珍、如萧娴,以及如戴明贤这样的“山民文士”,以倔强而温柔的方式,守护着那一点不灭的心火,并让它在时代变迁中,愈发明亮。

市民前来观看“逍遥游——戴明贤艺文展”

市民前来观看“逍遥游——戴明贤艺文展”

遨游艺海 做一艘“不急着靠岸的船”

展览的第三章“艺文:自在逍遥的乐土”,是整场展览叙事的高潮,也是戴明贤精神世界的全景图。

在这里,戴明贤的身份不断流转:他是小说家、散文家、儿童文学作者,也是剧作家、书法家、篆刻家,甚至是一位八旬之后才提笔作画的“画坛新叟”。

尤其令人称奇的是京剧《魔侠吉诃德》。这部由戴明贤改编的作品,将塞万提斯笔下那位执拗骑士的故事,嫁接于中国国粹的唱念做打之中。西班牙人看到自己熟悉的情节,竟以陌生方式吟唱出来。文化错位带来的审美,令人震颤。

戴明贤说,自己从不以“打通诸艺”为志业,却因“读得杂、玩得广”,于时间深处得以撞见艺术的共律。

晚年作画,对他而言并非“转型”,而是一场迟来的游戏。正如他自己所说,近几年觉得文章书法都弄疲了,想找点新鲜的玩玩,就想到画画。但上了年纪,拜师学艺已太迟。

“世间循规蹈矩的画家够多了,不在乎少我一个;逞着性子乱画的另类也很多,不在乎多我一个。”想到齐白石曾说“画画是痛快之事”,戴明贤据此理论,索性不找师父,自己“胡弄”。

戴明贤画作《暮秋遣兴》

戴明贤画作《暮秋遣兴》

他画《暮秋遣兴》,枯枝斜出,墨色氤氲;画《一叶落而知天下秋》,仅寥寥数笔,就透出散文般的沉静节奏与留白之美。画面不求形似,但求意足;不炫技法,但见心迹。

“我有游戏的心态。”戴明贤称自己“沉浸其中,很快乐。”正因如此,他很不待见“苦功夫”之说。若做艺术只靠咬牙硬撑、自我折磨,那不如不做。孔子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”

戴明贤,便是那个“乐之者”。

于是,“逍遥游”在他口中有了现代注解:“别人遍游风景名胜,我畅游在文学的天地;别人相约打麻将,我沉浸在戏剧和美术里。”

戴明贤打比方说,艺术海洋里有很多岛屿,有人喜欢小说岛,有人停泊戏剧湾,有人流连书法礁。他并不急着靠岸,就愿划着小船,泠然御风而行。