浙江 | 变“废”为“宝”!衢州文物爱好者修复九张清代仕女图

几个月前,浙江省衢州市区青简社主人王汉龙从丽水一藏友那里得到一批“纸质垃圾”;日前,衢州市美术家徐建文变“废”为“宝”,将拼凑、整理好的九张清代道光年间的仕女图,交于王汉龙收藏。

犹有余温的远古纸草,是文化的薪火

王汉龙收藏的这些“纸质垃圾”,没有一册书甚至没有一页纸是完整的。然而王汉龙对纸质文献的崇拜已嵌入骨子缝里,只要有字的东西他几乎全收。他的纸质藏品常不用“册”来计算,而以“吨”计。他租的几个仓库都不够他存放藏品的。而丽水藏友的这堆“烂货”,只因废纸片中有点文字和墨色线条,只因王汉龙判断纸张的年代能到清道光年间,他就买下收藏了。

搞版画的徐建文其作品曾多次入选“全国美展”,同时他又特别喜欢研究文物。当徐建文看到王汉龙的这堆废品中有文字及中国画线条时,他以十二分的耐心开始了一场变“废”为“宝”的工作。

徐建文工作照

经时间风霜浸染的檀树皮宣纸,此时已极易破碎了。徐建文从腐臭的废纸堆里用小镊子一片片夹出宣纸,小心地隔开薄页粘连处,然后辨别归类。这其实很难,如果没有很高的中国画素养,就不能知道哪根线条对应哪个图饰。并且徐建文要做到对每一片碎纸有交待,包括中国画空白处的隔水、题端也要知道放在哪。

每天,徐建文穿上围裙,正襟危坐,一点点地辨别、挑刀、互借、剔、扪缀,最后用极稀的浆糊将碎纸黏在一张大白纸上……这琐碎的工作整整花了徐建文近两个月时间。当徐建文的手一次次触摸这古代遗留的“寂寞的负累”,他的内心藏着的是对风雅之物的深深爱慕。徐建文说,这犹有余温的远古纸草,就是文化的薪火。

仕女图为温州人徐献廷所画

徐建文终于将这些零篇断页拼凑、整理好了,虽然仍有些残,但依然可看出九张仕女图的静秀娟好。或有眉如远黛、柳腰贝齿,或有髻鬟斜掠、顾盼生辉,或为情愁萦系、孑然哀戚,撩拨的是年华里让人铭记三生的幽艳、苍寂之美。

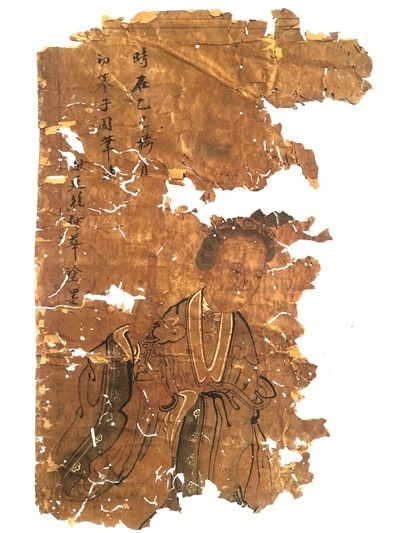

其中一张仕女图有“徐献廷”的落款

细看,其中有一张仕女图的落款是:“时在乙已梅月,初摹子园笔法,献廷徐仲华涂墨。”也就是说,这九张仕女图为徐献廷所画。查相关史料,这位名叫“徐献廷”(1809—1868)的人,字钦元,号聘堂,系浙江温州乐清人,道光十二年(1832)岁贡,著有《二酉轩陶陶集》《梅雨联吟集》《集陶诗故》《集唐梅花百咏》《燕赋集古》等。

据温州地方志载,道光年间,徐献廷曾建有“二酉轩藏书楼”,历兵燹战乱后部分散佚。而流落民间的徐献廷画的这九张仕女图,在以后荒芜的时间里,又遭遇水淹、鼠咬、虫蚀,最后困顿在垃圾袋里……

艺术品保留着岁月的痕迹

世事荡覆,渠阁文籍,靡有孑遗,十仅一二也。如果没有王汉龙的收藏、徐建文的整理,我们不会知道徐献廷曾有绘事,且线条、笔法、布局是如此精湛,气息是一派寂寞、恬静、高古。补史乘阙遗的同时,徐建文的整理,也让一种沉凝、残缺、凋零之美达到超越物像的无限悠远之境。

虽然这九张仕女图并非秘笈瑶函,但它们同样是文化的薪火,它们像病蚌成珠一样蕴藏着岁月的温情和锋芒。

王汉龙从丽水藏友购买来的破碎纸质藏品

有人仍会惋惜这九张仕女图残缺、不光鲜,但记者以为,彼时有缺,也有光华。艺术作品事实上包括了附着其上的岁月的痕迹。战乱、风霜雨雪……时间的流逝在艺术品上的附着、沉淀,是另一种“摩灭”之美。收藏、保护古代文物,更是一场与时间赛跑的没有硝烟的阻击战。于灰烬之余,拾纂亡散,实发潜德之幽光。

“挽留因时间的风沙弥漫而带走的历史,同时也挽留时间本身的风沙弥漫。”这正是王汉龙、徐建文对一套古画的收藏、保护与恢复的意义。从这点上说,九张仕女图,是献给岁月的温柔雅歌。(记者 巫少飞)