【领读者】中国“百年百大考古发现”:贵州遵义海龙屯城址及播州杨氏土司墓群——李飞 杨文神道碑

书籍点亮生活

让《领读者》带我们到达最远的地方

像一艘船,如一匹马

穿越时空,跨越山河

读书,读人,读世界

本期领读者:李飞 贵州省博物馆馆长

李飞,1976年8月生于云南昌宁,毕业于四川大学考古系,史学博士。历任贵州省文物考古研究所副所长(2010-2017),贵州省博物馆副馆长(2017-2020),2020年3月起任贵州省博物馆馆长。

10月18日,“第三届中国考古学大会”开幕式在河南省三门峡市举行。值此中国现代考古学百年之际,开幕式上公布了“百年百大考古发现”。“贵州遵义海龙屯城址及播州杨氏土司墓群”入选其中,这也是贵州唯一入选项目。

作为贵州“百年百大考古发现”唯一入选项目,“贵州遵义海龙屯城址及播州杨氏土司墓群”以土司遗存考古的新探索和突破,引起国内外学术界广泛且持续的关注。近10年来,以实践探寻理论、以实践摸索方法、以实践提炼技术,率先开拓“土司考古学”,为推动中国现代考古学发展做出突出贡献。

杨氏“土司”,从唐代末年到明代晚期统治遵义724年,范围不止今遵义,今黔东南部分地区亦在其管辖之下。为什么这样的家族能够统治一个地方如此长时间,在这个地方创造出奇迹,他们是如何做到的?

今天的《领读者》与你分享“杨文神道碑”的故事……

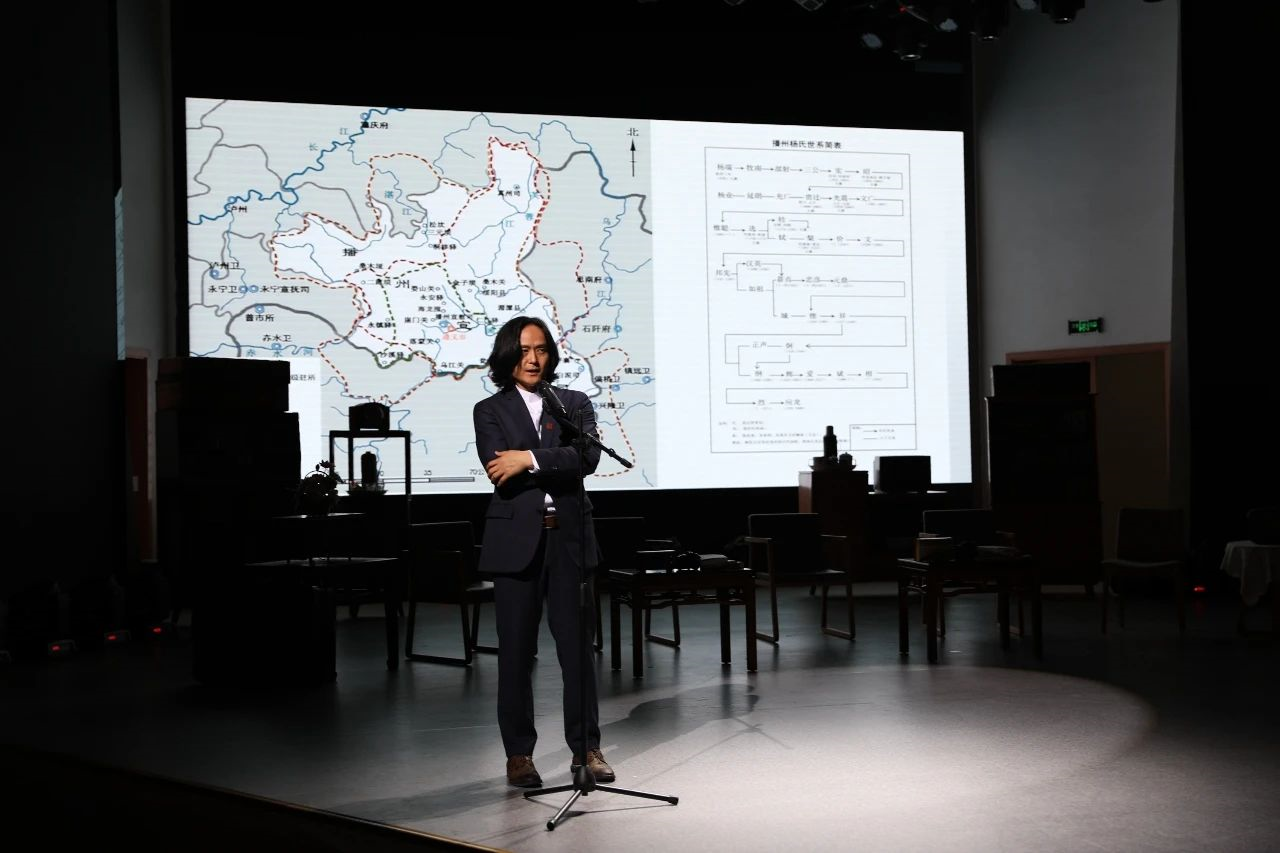

李飞馆长讲座现场

一、杨文是谁?

《杨文神道碑》之前,杨氏祖源、世系不甚祥,《杨文神道碑》是目前所见的出土与传世史籍中,对播州杨氏的家世有清晰记录的最早文献,里面记录了杨氏祖源等内容,第一次明确宣称其始祖为唐末太原人杨端。此后经补充,杨氏的家世逐渐明晰。

杨文(1220-1265),是播州杨氏第15世土官、播州安抚使、海龙囤的缔造者,是杨价的儿子、杨粲的孙子,其父杨价为第一任播州安抚使。杨文其墓位于遵义市汇川区高坪街道办事处西约 1.2 千米的“衙院”,是一座三室并列的大型石室墓,文居中,正妻田氏居其右,左室应葬其妾。此前有人认为左室葬的为杨文之女,播州杨氏墓葬未有先例,故其葬的年轻女性身份应为其妾。当时并未对可能存在的腰坑进行清理。2003 年初,该墓的腰坑被盗,出土镇墓券。结合田氏墓志铭和镇墓券可知:杨文(1220-1265),墓成于1267年二月,杨文大约葬于此时。文妻田清慧(1230-1290),葬于1291年八月初八日。

杨文墓所在的高坪墓地是目前已知的播州杨氏六大墓地之一(余为皇坟嘴、赵家坝、新蒲、桃溪寺和团溪墓地),其中葬有 15 世杨文、22 世杨昇、24 世杨纲、26 世杨爱与 28 世杨相等播州 5 任“土司”。现在正在展览的两件金凤冠就出于高坪墓地金冠小墓,金冠小墓没被盗,出很多精美的文物,最有名的就是金凤冠。六世赠临淮侯夫人许氏画像中许氏就带类似凤冠,可以肯定,凤冠非当地生产,应为外来。播州“土司”墓葬中,皇坟嘴杨粲墓多处被盗,但有非常精美的石刻,如进贡人、花卉等,进贡人过去认为是波斯人,今提出观点认为应该是来自于南海的昆仑奴。其墓男墓石刻保留原地,女墓石刻搬至博物馆,部分石刻可以在展厅看见。杨粲墓最重要的发现是遵义型铜鼓、墓志铭,由此确定为杨粲墓,是历史上杨氏27世30任“土司”中,考古发现中最早的一座墓。杨价墓为夫妇合葬墓,杨价墓此前未经盗扰,出土金银器数十件,此前杨氏墓葬为石室墓,杨价墓为土坑木椁墓,葬俗奇特。杨粲墓对面的赵家坝墓墓主人为杨元鼎,建成于洪武四年左右,为夫妇合葬墓,女墓石刻已搬至博物馆。80年代,沈从文出版《中国古代服饰研究》,就引用有赵家坝墓葬的材料。团溪墓地为石室墓,三座墓室,杨辉居中,早前被盗,石碑写墓主人为杨爱之父杨辉,是杨辉与其妻子于是与张氏的墓葬。杨氏墓葬中,墓志铭放置位置也发生了变化。宋代、元代墓志铭放于墓室,从杨铿开始,墓志铭位置发生变化。究其原因,是礼仪机制支撑了这种变化。播州杨氏历唐、宋、元、明诸朝凡724年,经历了三次王朝更迭,传27代30任“土司”,留下大量遗存。播州杨氏遗留的遗产中最重要的是海龙囤。延绵不断几十公里群山,现为世界文化遗产。

以上为播州杨氏大致脉络和历史遗迹。

二、神道碑被谁所毁?

神道碑原立于杨文墓前,出土时已残作数段,各置一边。复原的石碑高约185、残宽129~132、厚7厘米,残存文字37列(每列约71字)。1972年发掘时,仅获该碑的中、下两段。据简报:中段残高56、残宽129厘米,残存570余字,出土于“中室外填土中”;下段残高94、残宽132厘米,残存1200余字,“作东室东门扉的封门石用”,即为田氏墓门的封门石。1978年10月,调查者复于墓地发现该碑的第三段(上段),“被用作封门石,文字略少于中截,当时未被发现”。上段共存文字36列约360字,据此推测的尺寸为:残高约35、残宽129厘米。残存的上、中、下三段,中段出自文墓前的填土中,应为原址;上、下两段则俱用作封门石,其中体量最大的下段明确系正妻田氏墓的封门石,上段未详,推测也应该是用作封门石。据此,所发现的碎块,是碑右(按文字书写顺序)之上、中、下三段,乃志文的前半部分,载有“铭”及落款的左侧残碑仍未见,知该碑至少被毁作四段以上。限于当时的运输条件,陆续发现的三块残碑均被暂时移存当地百姓家,今俱下落不明,拓片亦不见。

从墓葬平面图看,用作封门石的下段,紧贴墓门,放置有序,必是田氏入葬后被杨氏后人有意措置于此。从模糊的拓片照片看,部分文字也有被人为锤砸的痕迹。种种迹象显示,记录杨文一生功业的神道碑,在其妻田氏下葬之时或稍早即已被杨文后人有意砸毁为数块,是有意识而为之。

三、神道碑因何而毁?

神道碑是杨氏后人有意识砸毁,因何而毁?贵州省博物馆李衍垣先生执笔的《遵义高坪“播州土司”杨文等四座墓葬发掘记》言:“这应是杨文的后人,在南宋亡后干的,原因可能是碑文记载了杨文生前曾参加宋王朝的抗元斗争的历史,而他的后人这时却因改朝换代,接受元朝的封赏,因此有意将碑砸断,并埋入地下。”即因碑文内容可能触怒元廷,杨氏自行予以毁坏。

那碑文到底写了些什么?碑文主要写了两类八件事:一类为杨氏的家世,一类为6次带兵去四川等地参加宋蒙战事的国事。

1.家事:杨氏的家世

(1)“本系出唐虞之后,伯侨食采于杨,子孙因氏焉。汉以来聚族会稽,至鼻祖端,始入□□□□□□□”。

(2)“宣宗末年,大理举兵」,播州鼻祖端奉命平定,其功始著。五季乱,天日离隔,杨氏世守其土。宋庆历间,十一世祖实平邕广之侬智高。十世祖昭,被旨讨泸,□□□□□□□□□□□□归职方”。

2.国事:杨文的功业——抗蒙

(1)端平二年(1235)秋,沔州(今陕西略阳)之战。时赵彦呐为四川制置使,“解青原之围,剿白水之溃,多赖忠显(即杨价)之力”。《家传》称播州派兵五千,戍蜀口。

(2)嘉熙二年(1238)秋,塔海攻蜀,四川制置副使彭大雅调播军三千,戍守重庆东北的石洞峡(今铜锣峡),控扼长江。

(3)淳祐八年(1248)冬,为阻遏蒙军自川西南下,余玠派余兴西征,播兵三千与俱,从碉门(今四川雅安)出雪外。在岩州(今四川泸定县北)马鞍山与蒙军战,擒蒙将秃懑于大渡河。

(4)淳祐十一年(1251),余玠北伐汉中,播军选锐卒五千同征。首战罗村,再战梢子头,三战西县(今陕西勉县西)。

(5)淳祐十二年(1252)冬,嘉定(今四川乐山)之战。蒙将火鲁赤来攻,余玠调播兵五千赴援,经凌云山(即九顶山)渡岷江入嘉定,解其围。

(6)宝祐三年(1255),蒙将兀良哈台乌蒙(今云南昭通),渡马湖(金沙江),制置使李曾伯调播军五千往援,擒获阿狸等人。之后的宝祐五年(1257),播军还“于阆中生致贼之头目胡撒桂者”。历次战事,均应为可靠的历史。

近五十年来,都认为因碑里有大量与蒙古对抗的史实的记录,为当朝者讳,所以毁碑,残片作为封门石。但仔细推敲,存在一些问题。记有家事和国事的《杨文神道碑》因何而毁?碑文的作者是谁?碑文作者可能是毁碑原因之一

《杨文神道碑》,是一通约1265-1269年间立于播州“土司”杨文墓前记载其一生功业的碑志,至迟在1291年时,该碑被杨氏后人有意销毁,并从此湮灭于世,此时宋祚已移于元。因此,无论是碑志作者朱禩孙弃宋投元的变节行为,还是对新王朝(元)带有忤逆之意的碑文内容,均足以构成毁碑的动因。

(以上图文内容部分来源于“贵州省博物馆微信公众号”)